-

Luiz Maurício Azevedo

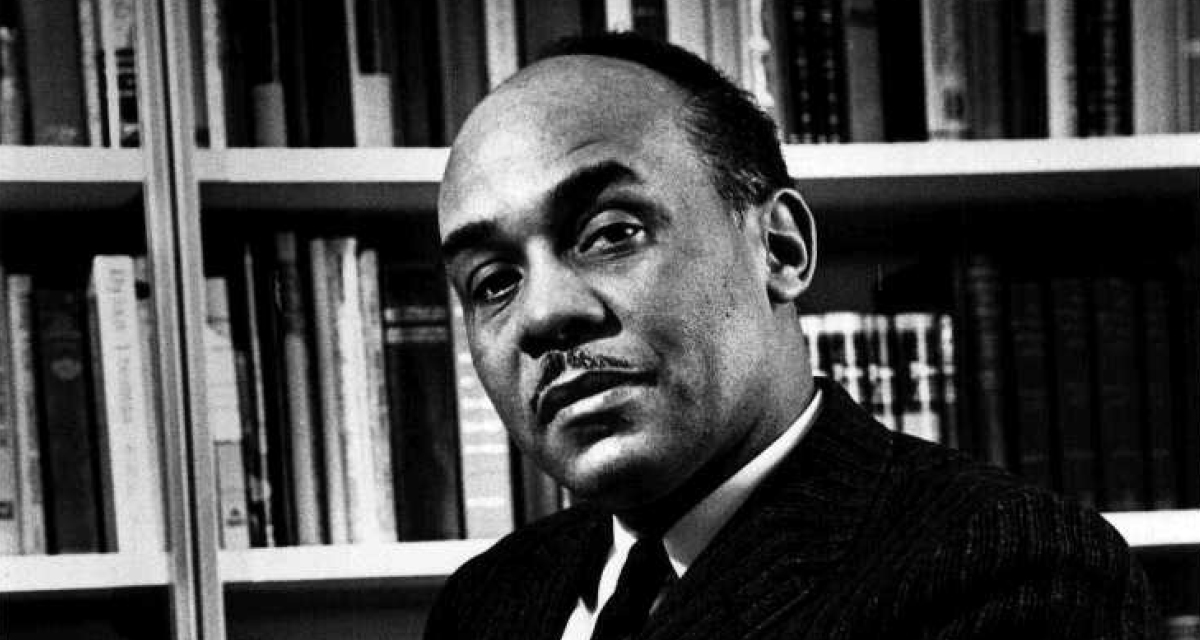

Em 2019 completam-se 25 anos da morte do escritor afroamericano Ralph Ellison. Nascido em 1919, em Oklahoma, Ellison tornou-se notório por escrever aquela que é, sem dúvida, a obra obrigatória de toda a tradição literária negra nos Estados Unidos: Homem invisível. Publicado em 1952, o livro é basicamente uma carta-explicação sobre os motivos pelos quais um homem decide optar por viver dentro do subsolo da cidade de Nova York. O protagonista salta de decepção em decepção, fracassando em toda socialização que empreende. A experiência de ser negro nos Estados Unidos é como uma trajetória trágica, cheia de mal entendidos, frustrações, injustiças e imoralidades.

No Brasil, há duas traduções do livro disponíveis: uma datada de 1990, produção da editora Marco Zero, editada na esteira do centenário da abolição da escravatura, ocorrido no ano anterior. A outra edição é de 2013 e foi produzida pela José Olympio. Àquela altura, Homem invisível só podia ser encontrada em sebos. Em 2012, exemplares da obra eram comercializados por até duzentos reais cada, em sites como Estante Virtual e Mercado Livre. O hiato entre a primeira e a segunda tradução tem muitas explicações editoriais: a aquisição dos direitos de publicação de uma obra é um processo complexo, que envolve longa negociação, poder aquisitivo e elementos culturais. E isso sem dúvida pesou na sentença de afastar o leitor brasileiro desse livro seminal. Contudo, é possível que a conjuntura social brasileira tenha tido mais peso nessas decisões do que as demandas editoriais.

Explico: Homem invisível é um ataque frontal a dois tipos de ilusão. A primeira é de que pessoas negras podem se comportar como pessoas brancas e obter do mundo as mesmas reações que colheriam se não fossem negras. A segunda é a de que um projeto de coletividade – seja ele político, seja ele religioso – pode oferecer resposta para as angústias profundas de um indivíduo. Ellison se esforçou para demonstrar em sua obra que fatores socioeconômicos turvavam a visão sobre um ser humano, mas que não podiam determiná-lo. Para grande parte dos leitores estadunidenses, o livro é uma potente bandeira liberal sobre os riscos do pensamento de manada, das associações e das entidades que vendem a ideia de que os trabalhadores desejam algo diferente de seus chefes.

Essa concepção tornou Homem invisível de certa forma inútil para o Brasil, país onde o capitalismo hiberna, há décadas, em um limbo que coaduna atraso e identidade racial esquizofrênica. Por aqui, o livro encontra dificuldades em sua recepção porque seus principais temas são conduzidos por nós de forma bastante negativa, e a questão racial é um pesadelo que negamos como país. Por outro lado, sempre foi interessante para grande parte de nossa crítica a descrição do outro como sendo uma vítima passiva, e nossa literatura – eurodescendente – jamais pode dar conta do problema racial.

Homem invisível parece ser o último suspiro essencialista de um autor profundamente existencialista. A complexidade de sua obra não deixa espaço para o proselitismo tão palatável ao ambiente das elites nacionais, sempre dispostas a ouvir a canção dos outros quando os outros se dispõem a louvá-los, no espetáculo perdido da vida humana.

Nos Estados Unidos, membros do Partido Comunista rejeitaram a obra. Acreditavam estar frente a um romance que desenhava com traços agressivos e pejorativos uma comunidade que já estava suficientemente massacrada pela má-fama. No campo conservador, a reação foi bastante diferente. Houve uma série de manifestações que misturaram racismo e admiração. Orville Prescott, célebre crítico do The New York Times, chamou o livro de “impressionante realização; o melhor talento literário que já vi em um negro”. Fredrik Spotchen, da extinta revista Millestone, disse ser Ralph Ellison “uma espécie de James Joyce do Harlem”.

Entre os negros a obra atingiu grande notoriedade ao longo das décadas. Barack Obama atribui um grande peso em seu processo de formação. A cultura pop também presta constantes tributos à obra: na série Luke Cage, produzida pela Netflix, o protagonista tem Homem invisível como livro de cabeceira, em meio à sua improvável rotina de super-herói. Em Todo mundo odeia o Chris, série cômica, escrita por Chris Rock, há uma exploração bem humorada da centralidade da obra no sistema escolar americano e o modo como certos indivíduos negros lidam com a herança cultural do seu próprio grupo.

O autor, contudo, não goza de igual destaque. Seu temperamento difícil e a inclinação pelo criticismo mais ácido fizeram dele uma figura complexa, com poucos acessos sócio-midiáticos. Não há camisetas com seu rosto; não há canecas com suas frases; não há celebração pública de sua figura histórica. Ellison tornou-se uma espécie de raiz da qual a própria invisibilidade é uma mera consequência lógica.

Homem invisível foi publicado em um momento em que o Modernismo estava em franca crise nos Estados Unidos. A forma-romance parecia encontrar uma limitação. Os elementos centrais da vida cultural negra por aquelas bandas (a saber: o jazz, a oralidade, a religiosidade e o mito da ascensão social) foram usados pelo autor para refazer a indagação-base de toda investigação filosófica séria: “quem sou?” É por isso que a obra começa com um significativo: “sou um homem invisível”. Ser capaz de determinar aquilo que se é, longe de ser uma limitação, é uma libertação. E, especificamente para indivíduos negros, significa desfazer as minas tóxicas que foram ardilosamente colocadas pela ideologia racial.