quarta-feira, 28 de agosto de 2019

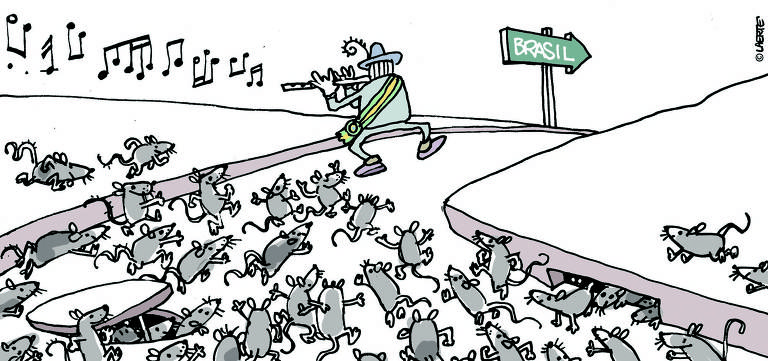

Michel Zaidan Filho: Piromaquia amazônica

Seria um simples truísmo dizer que a floresta

amazônica é o pulmão da humanidade e por isso deve ser preservada a

qualquer custo. No entanto, ela é mais do que isso: sua vegetação

abundante e robusta ajuda muito absorver a quantidade de carvão

produzido na atmosfera pelo aquecimento global. A destruição da floresta

implica num crime contra a humanidade,não só contra os brasileiros. A

responsabilidade civil e penal pela destruição de um dos maiores biomas

do planeta é, em primeiro lugar dos governos nacionais e estaduais da

região amazônica (Brasil, Peru, Colômbia) que deve envidar todos os

esforços para protegê-lo, reflorestá-lo e punir energicamente os que

atentam contra a sua existência (madeireiros, agropecuaristas,

produtores rurais, empresas brasileiras e estrangeiras). Mas essa responsabilidade vai muito

além das fronteiras nacionais do países que compõem a região amazônica.

A

biodiversidade ali reinante (animais, espécies vegetais e minérios)

constituem patrimônio comum da humanidade e deve ser objeto de proteção

da comunidade internacional, através de "fideicomissos" ou fiscais

encarregados pelas organizações internacionais de velar pela sua

sobrevivência e continuidade. Há tempo que se discute esse patrimônio

comum: os oceanos, o espaço sideral, os cursos de água doce etc. Permitir

que a incúria ou a inércia administrativa de um governante nacional

deixe queimar 10% da floresta é um crime ambiental e internacional. O

que se sabe é que o presidente foi avisado, através de ofício, da

extensão das queimadas na região. E que

uma associação de produtores se movimentou através das redes sociais

para atear fogo na floresta. A pergunta que não quer calar é se esse

crime pirotécnico não contou com a conivência tácita das autoridades

federais e estaduais.

O mais grave é que o atual ministro do

meio-ambiente já demonstrou seu descaso e despreparo (para não dizer

coisa pior) para ocupar o ministério. E que até mesmo o vice-presidente

da República sugeriu que se vendesse a amazônia, em razão da "indolência

" dos seus habitantes originais. Curiosa é a reação do chefe de

governo, ao dizer que a amazônia não vai ser vendida a prestação a

algumas nações do G7, que ofereceram ajuda financeira para a proteção da

floresta. Tal afirmação pode ser interpretada como se ele quisesse

vendê-la a grosso a países ou empresas interessadas em explorar a sua

rica biodiversidade.

O Brasil não vive isolado do mundo. A

defesa do meio-ambiente faz parte de uma pauta internacional, como a

paz, o combate a miséria e a defesa dos direitos humanos. Não se trata

de perder a soberania, por integrar esse conjunto de países e aceitar a

cooperação intergovernamental no que tange à preservação de nossos

recursos ambientais. A pior forma de nacionalismo é o chauvismo

estreito e de conveniência para agradar incautos e idiotas.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

A via como ela é

A vida como ela é

Insegurança, angústia e

masturbação excessiva: nova biografia de Nietzsche joga luz no homem

comum por trás do pensador brilhante

Pedro Duarte

28ago2019 16h51

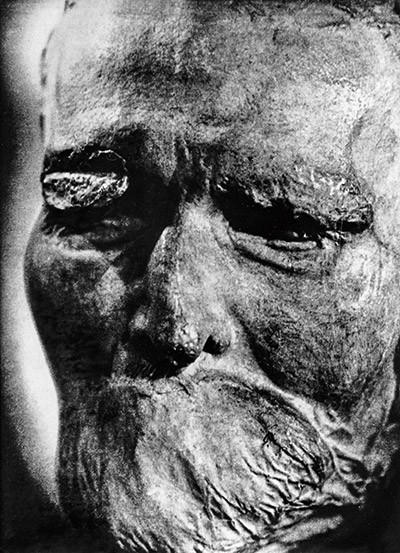

O pensador alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Prideaux, Sue

Eu sou dinamite! A vida de Friedrich Nietzsche

TRAD. Claudio Carina

Crítica/Grupo Planeta •

440 pp •

R$ 99,90

TRAD. Claudio Carina

Crítica/Grupo Planeta •

440 pp •

R$ 99,90

Caetano Veloso

diz que todas as suas letras são autobiográficas, e que mesmo as que

não são o são. Embora sua vida concreta figure explicitamente em várias

canções, ela está presente até naquelas em que isso não ocorre. Nada

poderia justificar melhor o interesse pela leitura de biografias. Para

além das curiosidades pessoais, elas oferecem pedaços brutos de uma vida

na qual o pensamento ou a obra não estavam prontos, mas ainda nascendo.

Pode-se revelar nelas não somente o que alguém fez, mas também quem

essa pessoa foi.

Esse é o mérito da nova biografia sobre o explosivo

filósofo Friedrich Nietzsche (1844-1900), escrita pela historiadora da

arte Sue Prideaux. “Eu sou dinamite!”, dizia o pensador alemão sobre si

mesmo, e esse foi o título escolhido para o livro. A prosa aguda e

desafiadora de Nietzsche, às vezes abusada e violenta, justifica a

relevância filosófica dessa caracterização — ainda que hoje, depois de

testemunharmos tantas explosões da tradição, a atitude possa soar

datada. Denunciando o crepúsculo dos ídolos e olhando uma nova aurora,

para além do bem e do mal, Nietzsche, no fim do século 19, mudou a

história da filosofia e da cultura do século 20 em diante.

Longe de qualquer falsa modéstia, foi o próprio Nietzsche quem, em sua autobiografia Ecce homo (escrita

em 1888), falava da desproporção entre a grandeza de sua tarefa e a

pequeneza de seus contemporâneos, que por isso não o teriam ouvido. É

assim que ele justifica a necessidade de dar um testemunho de si,

dizendo quem era e clamando: “Ouçam-me!”. Talvez a dificuldade estivesse

no fato de que, ao invés de elogiar a humanidade e seu progresso

moderno, ele criticava ambos. Escrevia para abrir no presente um tempo

por vir, apostando na sua potência criadora.

Prideaux, contudo, narra a história da vida de um

homem ao rés do chão. Não é o triunfalismo heroico que prevalece, embora

a coragem extemporânea de Nietzsche — não só na sua época, mas contra

ela — seja destacada. Estamos diante de um homem que tem aflições, mas

ri; tem angústias, mas socializa. Uma pessoa. Com pequenezas, como todos

nós. Há o pai que morre, a mãe cristã, a irmã nazista, as mulheres com

quem se relaciona, as doenças, as roupas que não o vestem bem, o

trabalho, os duelos de esgrima. Tudo humano, demasiado humano.

No núcleo da vida contada por Prideaux está a

amizade que o jovem professor e filólogo, já atuante na universidade,

tivera com o então experiente e consagrado compositor Richard Wagner.

Filósofo e artista se aproximaram. O pensamento e a música também. O

primeiro grande livro escrito por Nietzsche, O nascimento da tragédia

(1872), jamais seria o que foi sem essa amizade. Havia muita troca

intelectual e admiração mútua, com longas conversas em belas paisagens. E

interesses sociais: Wagner se sentia bem com o endosso do novo crítico,

enquanto Nietzsche podia desfrutar da intimidade com o mestre e com seu

círculo cultural amplo.

Prideaux escreve com certo gosto por desfazer mitos

que buscam enaltecer cada momento da vida com uma grandeza particular.

Por isso, assim como sublinha as afinidades espirituais de Nietzsche e

Wagner, observa seus interesses pessoais, já que ambos tinham a ganhar

com a relação que estabeleciam. O procedimento da biógrafa será igual

para explicar a separação dos amigos, motivada não só por diferenças de

ideias, mas também por desavenças afetivas.

É verossímil que, enquanto Wagner permanecia atado

ao nacionalismo germânico, Nietzsche acalentasse, cada vez mais, o

cosmopolitismo europeu. É verdade que as concessões da arte de Wagner ao

cristianismo, especialmente com a ópera Parfisal (1882),

colidiam com o pensamento de Nietzsche, que criticava furiosamente a

religião fundamental do Ocidente por causa de seus ideais ascéticos.

Contudo, mesmo que essas diferenças sugiram o

afastamento entre os dois, para Prideaux, não iluminam seu rompimento

definitivo, cuja causa seria um episódio íntimo. Preocupado com a frágil

saúde de Nietzsche, Wagner o recomendou a um médico amigo, a quem

escreveu cartas com a hipótese de que as doenças provinham de seu

excesso de masturbação — a bizarrice da hipótese nos chama a atenção

hoje, mas parece que, na época, era comum. Pois bem:

Nietzsche descobriu as tais cartas e se ofendeu, o que explicaria o fim da intensa convivência entre ambos.

Nietzsche descobriu as tais cartas e se ofendeu, o que explicaria o fim da intensa convivência entre ambos.

Descida mundana

O mérito da biografia está nessa interpretação livre

de academicismos e atenta aos detalhes da vida comezinha dos afetos e

dos corpos. É uma descida mundana que restitui a humanidade real dos

personagens, em vez de corroborar sua idealização — e há algo de

nietzschiano em tal operação. Dados empíricos funcionam bem para essa

finalidade, colocando sob suspeita episódios romantizados, e a eles

fazendo um contrapeso, como aquele em que Nietzsche teria abraçado um

cavalo. Contudo, por um outro lado, subestima-se por vezes o quanto o

pensamento decide a vida, especialmente a de alguém que era um pensador.

Nesse contexto, vale destacar que esta é a mais

recente biografia sobre Nietzsche traduzida para o português, mas não a

única. Pela editora Vozes, foi publicado o monumental empreendimento de

Curt Paul Janz, Friedrich Nietzsche (2016), uma caixa com três

volumes. Pela Geração Editorial, Rüdiger Safranski — que escrevera sobre

Heidegger, Schopenhauer e o Romantismo — teve traduzida sua biografia

intelectual de Nietzsche, Biografia de uma tragédia (2001). Nos

dois trabalhos, o homem que se tornou um improvável fenômeno pop há

décadas é reposto em seu contexto histórico e filosófico de origem. E

ainda há outros, que buscam explicar como o eu individual, a história

coletiva e o pensamento se juntam em uma vida.

Para quem se interessa em conhecer, além da vida de

Nietzsche, o que ele entende filosoficamente por vida, vale também

sublinhar que os estudos a seu respeito no Brasil atingiram grande

maturidade e profundidade. Sobre o tema em causa, o livro Nietzsche, vida como obra de arte

(Civilização Brasileira, 2011), de Rosa Dias, é um ótimo exemplo,

explorando de que modo, para ele, vida é vontade de potência — ou seja,

não só adaptação ou conservação, mas sobretudo criação. Poderíamos

perguntar: Nietzsche esteve à altura do desafio que ele mesmo colocou

nesses termos?

Tal pergunta pode estar no pano de fundo da

biografia de Prideaux, à qual falta envergadura teórica, mas que conduz

com habilidade narrativa jornalística a vida de Nietzsche, desde seus

“anos de formação”. O talento da escritora para contar histórias assim

foi precedido pelas biografias que fez sobre o artista Edvard Munch (que

pintou um famoso retrato de Nietzsche) e o dramaturgo August Strindberg

(com quem Nietzsche trocara cartas). Nesta obra, podemos descobrir que

não é apenas pela escrita de Nietzsche que ninguém passa incólume, mas

também por sua vida: perturbada, arriscada, experimental, numa busca

infinita por si mesma. Naturalmente, tal busca não se daria sem

solavancos, tanto intelectuais quanto biográficos.

De aluno a mestre

“Retribui-se mal a um mestre continuando-se sempre

apenas aluno”, Nietzsche já deixara escrito em sua autobiografia. Ele

seguira à risca o aviso, e essa é talvez a chave da narrativa de

Prideaux. Sua ênfase na centralidade de Wagner e da filosofia de

Schopenhauer para o jovem Nietzsche é seguida, assim, pela virada que o

fez abandonar e criticar ambos. Deixando de ser aluno, ele retribuía a

seus mestres. Era seu crepúsculo dos ídolos particular. Se precisara

deles para se tornar quem era, agora devia deixá-los para continuar a se

tornar.

Isso tudo se passou no estilo agressivo de

Nietzsche, que em parte era próprio de seu gênio e em parte uma marca

geracional que começava a se esboçar. Não era só a época da crítica,

como nos casos de Kant, Hegel ou Marx, os grandes filósofos dos séculos

18 e 19. Era a época das vanguardas, como as que criaram movimentos

estéticos já no século 20. Recusou Wagner e Schopenhauer com a mesma

retórica de ruptura pela qual se voltara contra toda a metafísica desde

Platão. O excesso de tradição e moral parecia suspeito, embotando os

espíritos livres.

Pessoalmente, essa liberdade de espírito o encantou

em Lou Salomé, a bela mulher que não se interessava em casar, não dava

bola para a opinião alheia e queria mesmo era épater le bourgeois:

chocar a burguesia. Ela, por sua vez, descreve argutamente o olhar de

Nietzsche: “Para dentro, por assim dizer, ao longe”. Lou despertou o

interesse de Freud, Rilke e outros grandes homens da época. Nietzsche

viveria com ela um triângulo amoroso, do qual participava também seu

amigo Paul Rée.

Se Lou Salomé irrompe na biografia como a principal

mulher a determinar a vida de Nietzsche, é outra, já também muito

importante, que ganha protagonismo decisivo após a sua morte: a irmã

Elisabeth. Ela ficou responsável por toda a organização do espólio de

Nietzsche, e deu à sua obra um tratamento enviesado, obedecendo a suas

próprias preferências políticas nazistas. Boa parte da biografia de

Prideaux se dedica, acertadamente, a esclarecer o mal-entendido, embora

mais uma vez de um ponto de vista sobretudo empírico, não tão filosófico

(diga-se de passagem que, aqui no Brasil, essa tese foi defendida desde

1946 pelo crítico literário Antonio Candido, como está documentado em

um belo artigo no jornal Diário de São Paulo, no qual afirmou ser preciso afastar a propaganda e a ingenuidade que fariam de Nietzsche um precursor do nazismo).

O furor de transformação política talvez não fosse

estranho à linguagem filosófica de Nietzsche, cheia de metáforas

potentes e ameaçadoras. Contudo, Prideaux distancia essa sua energia do

direcionamento nacional-socialista que lhe foi dado pela irmã. O livro A vontade de poder

(1901), por exemplo, é uma costura feita por ela de fragmentos aos

quais Nietzsche jamais deu forma final. Para Prideaux, ela nunca

entendeu o que pensou o irmão, um bufão piadista, e não um santo com

certezas. Cita, para confirmar o argumento, o ideólogo nazista Ernst

Krieck, que observou sarcasticamente que, à parte o fato de não ser

nacionalista nem socialista e contrário ao racismo, Nietzsche bem

poderia ter sido um líder do nacional-socialismo.

Nietzsche se sabia e se queria bombástico: dinamite.

Sua crítica à razão filosófica tradicional foi vivida com tanta verdade

que o levou à loucura. Seu espírito não deixou de estar na origem de

movimentos como o Futurismo ou o Surrealismo e de tantos impulsos do

século 20 que viam na destruição a libertação de uma prisão. Seria uma

destruição criadora. Mesmo no Brasil, o artista Hélio Oiticica ousou

dizer, sobre os seus próprios escritos, que estava sentado em cima de

dinamite. Era ainda filiado a essa retórica da vanguarda provocadora,

que gostaria de explodir seu presente — e da qual hoje já podemos fazer

uma história rigorosa, não sendo o nosso solo cultural contemporâneo,

embora resista no apelo existencial de jovialidade.

Interessa, por isso, descobrir nessa biografia de

Prideaux que o autor destemido também tinha seus momentos de hesitação.

“Minha falta de confiança agora é imensa”, confessa numa carta. Que

diferença para aqueles capítulos deixados em sua autobiografia com

títulos como “por que sou tão inteligente” ou “por que sou um destino”.

Há muito de ironia na escrita de Nietzsche, é claro, porém também há um

movimento constante, que revela uma assertividade não dogmática. E, no

fim, Nietzsche não deixou de ser um destino, embora, ao mesmo tempo,

tenha se tornado a abertura para nos tornarmos algo diferente do que

somos. Um ocaso. Uma travessia.

Nietzsche falou da morte de Deus, da inversão do

platonismo e do super-homem. Suas expressões todas sinalizam essa busca

do novo. Mais importante, contudo, é que ele incorporou essa busca na

linguagem. Seus aforismos, avessos aos auspícios tradicionais do sistema

na filosofia, são fragmentos velozes em que os pensamentos correm

agilmente, como em uma dança. Prideaux o chama de “estilista” por causa

disso, o que atingiria o ponto culminante com o romance filosófico Assim falou Zaratustra

(1883). Essa é, ainda, uma potência da filosofia de Nietzsche, pois

exige do pensamento uma realização estética: que o conteúdo atue com a

forma, e que as ideias estejam vivas na escrita.

(Publicado originalmente na revista dos livros Quatro Cinco Um)

segunda-feira, 26 de agosto de 2019

domingo, 25 de agosto de 2019

terça-feira, 20 de agosto de 2019

Michel Zaidan Filho: República de milicianos

Há alguns meses, escrevi um artigo chamado “sociedade sem

estado”, referindo-me a um fenômeno conhecido por “libanização”. Esta expressão

designa a inexistência de Estado, instituições políticas organizadas, autônomas

e independentes. E manifestava apreensão sobre a inquietante associação do clã

Bolsonaro com milicianos que operam no Estado do Rio de Janeiro. O elo de

ligação seria o assessor do filho de Bolsonaro, cognominado de “Queiroz”, que

nunca prestou depoimento nenhum à polícia sobre as

fantásticas movimentos financeiras na conta do filho mais velho do Presidente.

As

últimas medidas tomadas pelo chefe da nação só alargaram o campo da quela

inquietação original. Intervenção na Polícia Federal do Rio de Janeiro,

intervenção no Coaf, intervenção na Receita Federal. Tudo isso é um forte

indício de desmonte de instrumentos legais de controle e fiscalização de crimes

financeiros e fiscais praticados por bandidos de “colarinho branco” no Brasil

(malandros federais, como dizia a música de Chico Buarque de Holanda). Quando

se sabe que algumas dessas investigações tinha como alvo exatamente as contas

do filho de Bolsonaro, inclusive os bens não declarados à Receita, por ocasião

do registro de sua candidatura na Justiça Eleitoral fluminense, entende-se a

preocupação do chefe em neutralizar a ação investigatória dessas instituições

públicas.

O

significado profundo dessa anomalia administrativa é blindar as operações não

contabilizadas, o verdadeiro duto de recursos que enchem as burras de

integrantes desse clã familiar. O Estado do Rio de Janeiro é conhecido como um

território de guerra entre facções e bandos, por onde flui diuturnamente o

contrabando de armas e drogas. E muita gente se beneficia desse estado de

ilicitude e beligerância. Antigamente, falava-se de um estado pararelo naquela

unidade federativa. Hoje o paralelismo deu lugar a uma unidade entre o legal e

o ilegal, sob as barbas do Poder judiciário brasileiro.

Ao

intervir discricionariamente na cúpula daquelas instituições fiscalizadoras,

acendeu a luz vermelha da ultrapassagem da tênue linha que separava a

contravenção da legalidade, instaurando a primeira no coração das instituições

republicanas. O país não pode e não deve ser governado como uma casa-grande de

uma fazenda ou um distrito rural, onde pontifica a vontade incontrastável de um

déspota ou mandatário, sob pena se tornar inviável a vida republicana, laica e

constitucional. Uma republiqueta de “bananas”, onde a vontade imperial do chefe

manda e desmanda, faz e desfaz, desrespeitando os comandos constitucionais, a

autonomia dos poderes, corrompendo os parlamentares e ameaçando os juízes. E

para coroar: destruindo os nichos do pensamento crítico (as universidades) e os

direitos arduamente conquistados pela população.

É

esta a nova interpretação da história, simbolizada na reabilitação da memória

de um torturador cruel que se quer contar, agora, para a posteridade?

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia

segunda-feira, 19 de agosto de 2019

domingo, 18 de agosto de 2019

Ética, hoje: O que a Lava Jato nos coloca como questão

Marcia Tiburi

Marcia Tiburi

Obra do artista polonês Pawel Kuczynski (2011) (Reprodução)

O caso da operação Lava Jato desde seu começo até o momento vem sendo um dos melhores exemplos de ruptura com a ideia de ética no amplo contexto do Brasil. Gostaria de fundamentar essa colocação buscando entender em que sentido a Lava Jato se mostra em sua intenção e recepção públicas, como sendo ainda mais do que uma questão política ou de jogo de poder. A Lava Jato e o que dela vem se apresentando como uma espécie de situação limite no que concerne à problemática ética – e também moral – em nosso país.

Conversas gravadas e conteúdos de chats entre figuras exponenciais da operação, tais como o juiz Sergio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, que se apresentavam socialmente como heróis nacionais moralmente intocáveis, vieram apresentar uma outra face da operação insuspeitada pela maior parte do povo brasileiro que neles confiava. O site The Intercept coordenado por Gleen Greenwald, renomado jornalista americano que vive no Brasil com sua família e que já ganhou prêmios importantes tais como o Pulitzer, é o responsável pela publicação do conteúdo que choca aquela parte da população ainda capaz de se relacionar com algo como ética.

Nesse ponto, já começamos a perceber com que tipo de problema estamos confrontados. Há em todas as esferas da sociedade muitas pessoas que aceitam as atitudes de juízes e promotores tal como vêm sendo expostas como algo natural. Há quem até mesmo defenda tais atitudes, por mais nefastas que possam parecer, sem refletir sobre elas de um ponto de vista ético e também moral. É como se a ética e a moral realmente fossem excrecências inúteis no momento.

Meu interesse com esse artigo não é qualquer tipo de julgamento moral, embora todas as teorias éticas e morais possam e devam dar base a julgamentos, inclusive morais. Mas há, em um nível cultural, uma certa “mania de julgar” que se tornou nacional e que eu gostaria de tentar evitar. Portanto, me parece importante um pequeno exercício filosófico de suspensão do julgamento para que possamos ver mais longe. É uma tentativa que pode ser válida.

Sugiro que, nesse momento, façamos um exercício de análise, o mais longe possível do que quer que possa soar como julgamento moral. Não podemos deixar de lembrar que juízes devem ser especialistas em julgamentos legais com base no conhecimento das Leis com as quais devem lidar minuciosamente conforme exigências profissionais ligadas à Constituição. Espera-se de juízes também uma atitude legal, embora deva ter base moral, que julguem de modo imparcial e que protejam a Lei sem a qual sua capacidade de julgar – e portanto de ser um juiz e seguir com sua profissão segundo a excelência (aquilo que os gregos chamaram de “areté”, e que significa aquilo para o quê uma coisa existe) dessa profissão – fica comprometida.

Nesse momento, proponho metodologicamente que nos afastemos da tentação de sermos juízes nós mesmos – eu que escrevo, você que atenciosamente me lê – para sermos simples “analistas” de uma questão que podemos denominar como “desprezo pela ética”. A meu ver é isso o que está em cena em torno da Operação Lava Jato. Ao mesmo tempo, não é um exagero dizer que o que está em jogo nessa operação e seus desdobramentos é o destino do Brasil, um destino institucional, político e, como quero abordar aqui, também um destino no campo da ética ou aquilo que podemos definir como sendo, em um sentido mais básico, o “destino moral” do país.

Esse desprezo a ser analisado toca todos os poderes – formais e informais –, toca governantes, políticos em todas as esferas, juízes, procuradores, funcionários públicos e privados, homens e mulheres, ativistas, religiosos e, de um modo profundo e muito delicado, toca também aquele contingente de pessoas comuns, a população mais simples despreocupada de sua real inscrição social. É que hoje em dia, não podemos deixar de perceber que cidadãos e cidadãs comuns também fomentam o desprezo pela ética quando já não a exigem de quem governa ou ocupa cargos de poder em nossa nação.

Quando falamos de ética, tendemos a pensar em uma separação entre teoria e prática, mas a ética refere-se muito mais à unidade entre esses mundos. Àquele momento complexo em que pensar e agir se misturam até o ponto de perderem seus contornos. Nessa hora todos pensam que os atos não são orientados pelos discursos. No entanto, no Brasil, há muitos discursos que soam coerentes em relação às ações que lhes seguem. E, ao mesmo tempo, são discursos que rompem com ideias clássicas da ética, ideias tais como a da liberdade e da dignidade humana que aparecem em várias teorias.

Ao mesmo tempo, a ruptura com os parâmetros dos direitos fundamentais e humanos já nos coloca em uma situação espinhosa em termos de cultura política. Desde que os discursos autoritários e de extermínio de populações indesejáveis venceram eleições, é até mesmo o princípio religioso e moral básico do “Não matarás” que está sendo violado com o consentimento de imensos contingentes populacionais.

É verdade que isso é uma questão política e social, mas no seu fundo é a questão ética que está em jogo. E essa questão pode ser traduzida nos termos da seguinte pergunta: “como nos tornamos o que somos?”, e em termos ainda mais diretos e adequados ao Brasil: “como nos tornamos, como população, assassinos em potencial”? À medida que somos cúmplices de um projeto de governo que promete a matança, é disso que se trata, do assassinato potencial. Mesmo aqueles que não o elegeram estão moralmente implicados nisso. E só se salvam pela crítica e pela luta contra esse estado de horror.

Não precisamos analisar as conversas mostradas pelo The Intercept que, como trabalho de jornalismo investigativo, apenas cumpre seu papel de expôr o que lhe chega como material. Podemos ficar com uma questão mais geral partindo de um pano de fundo que nos é oferecido há bastante tempo pela mídia tradicional. Esse pano de fundo se compõe de dois exemplos de conduta em um cenário complexo no qual a “espetacularização” é a regra. Trata-se de fatos expostos a todos em jornais e revistas, e que dão provas bastante elementares do desprezo pela ética – e de sua crise – que pretendo analisar, ainda que brevemente, nesse artigo. Vamos a eles:

Sergio Moro renunciou ao seu cargo de juiz após ter conseguido manter o principal adversário político do vencedor das eleições na cadeia longe das exigências do Processo Legal, atuando na contramão da Constituição, para assumir como ministro da Justiça no governo vitorioso. Deltan Dallagnol, por sua vez, manifestou-se na época por meio de um famoso power point no qual expunha o que seria a sua visão de “Lula”, cujo nome estava colocado ao centro de várias bolas azuis.

Dallagnol naquele momento chegou a dizer que ele não tinha provas do que afirmava, mas tinha “convicções”, como se isso devesse ser levado em conta. Moro teve um alto lucro político a partir de sua atuação marcada pelo rompimento com leis que regem a magistratura e o Processo Penal – e assim toda a justiça penal do país. Moro alcançou um objetivo político partidário e foi premiado. Dallagnol, de sua parte, na condição de promotor, rompeu com as leis substituindo-as por “convicções”. Ora, o valor de uma convicção sem provas é zero. Mas no caso, devido a todo um cenário de “messinianismo” em que o próprio Dallagnol se colocava como um salvador religioso da justiça (lembremos o “jejum” em nome do combate à corrupção que se tornou espetáculo midiático), alcançava-se um efeito simbólico imenso na população seduzida pela mística da anticorrupção.

Aceitar convicções no lugar de provas é uma questão que implica consequências nefastas no mundo da justiça. Ela implica o domínio soberano e o Estado de Exceção, o poder de “quem pode mais” diante de “quem pode menos”, do poder de uma pessoa qualquer que pode acusar outrem daquilo que bem entender e lucrar com isso, com o logro que impõe aos outros.

Esses personagens foram ungidos como heróis nacionais por grande parte da população, inclusive por outros personagens do judiciário e da política que deveriam ser ainda mais responsáveis pelas leis e pela Constituição de um país à medida que são agentes públicos. As consequências de seus atos são nefastas tanto simbólica quanto pragmaticamente para o país. Hoje, quando o lado oculto desses comportamentos e gestos começa a aparecer, vemos interesses pessoais, políticos e inclusive financeiros de agentes que deveriam zelar pela justiça muito acima dela. E não é demais dizer que, no contexto da crise ética pela qual o Brasil passa como nação, muitas pessoas não veem problema algum também nisso, mesmo que possam, elas mesmas, virem a ser vítimas de acusações infundadas. Talvez as pessoas pensem que, desde que nunca aconteça com elas, o contrato social que deixa o mundo humano em sua órbita é dispensável. Evidentemente estamos diante de um caso em que a banalidade do mal se tornou explícita e cada vez mais desavergonhada.

3 – Moro e Dallagnol romperam com limites que seriam exigidos deles como agentes da lei e como cidadãos, mas são apoiados como se não existisse problema algum no modo como procederam. É como se Leis já não importassem. Eles, por sua vez, têm a institucionalidade e a autoridade ao seu lado e muita gente do povo os aceita sem crítica. De um ponto de vista ético, a parte que concerne ao povo é infinitamente problemática porque a população que os apoia, seja a classe que o faz em um contexto de interesses políticos e econômicos, sejam aqueles que o fazem em um contexto de irracionalidade, quando os atos desses agentes não apenas não favorecem os apoiadores como, inclusive, os prejudica, no caso, pessoas marcadas pelos preconceitos que servem de bandeira ao governo autoritário, é uma população que não se manifesta buscando defender a lei como aquilo que é o correto. Aceitam o “estado de exceção” que implica a lei criada pelo “Soberano” ao seu bel prazer como se isso fosse normal politicamente e socialmente falando. A posição fascistoide que adula o líder autoritário é uma questão que não se deve também esquecer.

Os atos de Moro e Dallagnol são atos de uma profunda corrupção. E de uma corrupção ainda pior, porque foi realizada se utilizando dos discursos contra a corrupção e de uma poderosa operação para acabar com ela enquanto isso tudo não passava de uma cortina de fumaça. É como se os maiores corruptos pretendessem lograr a população dizendo que acabariam com os corruptos. É como se criminosos se elegessem prometendo acabar com criminosos. Como se traficantes discursassem contra traficantes e quisessem apenas tomar seu lugar. Em filosofia chamamos de paradoxo de Epimênides o discurso da autocontradição que implode aquilo que é dito, mas essa consciência é apagada no Brasil.

Cito esses dois personagens e seus exemplos públicos e notórios de desprezo pela ética tanto ao nível individual relacionado aos atos dos profissionais envolvidos, quanto ao nível público pelo consentimento e aceitação, muitas vezes elogio e apoio, dado por um imenso público a essas atitudes. A ética como questionamento da ação e sustentação de princípios se torna em nossa sociedade um conteúdo e uma forma desprezadas. E, em se tratando de ética, não estamos diante apenas de um desinteresse que poderia não ter grandes consequências. A ética implica sempre muito mais e é sobre a sua falta que devemos nos ocupar mais um pouco.

4- A falta de importância da ética em nossa sociedade é a cada dia mais perceptível. A ética foi deixada de lado, não por acaso ou por falta de tempo para se falar no assunto. Ao mesmo tempo, o moralismo avança em vários discursos políticos e religiosos, aliás, a cada dia mais misturados. Muitas vezes o moralismo se transforma em cinismo. Quando um personagem mente e insiste em sustentar sua mentira como se fosse uma verdade. Ora, um conceito geral de ética que a distancie da mera moral pode revitalizar nossa memória acerca do tema em um contexto no qual o moralismo realmente parece ter vencido. E essa vitória está em ter crescido de tal modo, como ausência de reflexão e como astúcia, que chegou ao ponto de ter conseguido apagar a ética.

A diferença entre ética e moral é a análise e a reflexão que definem a primeira, e o caráter irrefletido da segunda. Enquanto a ética dá nome à ciência da ação, a moral expõe apenas costumes e hábitos, inclusive de pensamento que visam apenas a manutenção de si mesmos. Nesse sentido, há algo de ideológico na moral, enquanto a ética deve ser sempre filosófica devido ao seu caráter reflexivo.

O desprezo atual pela ética revela a sua falta, não como um acaso, mas como um programa. O fim da ética e seu desprezo aponta caminhos para um futuro específico a ser plantado no tempo presente. Esse é o futuro do poder, contra o futuro da democracia que, tanto mais intensa será quanto mais pensada e efetivada dentro de parâmetros éticos ela puder ser.

Dizer que a ética não importa para toda uma população quer dizer que as pessoas estão a cada dia mais inconscientes da barbárie na qual estão lançadas. E essa inconsciência tende a aumentar a barbárie contra a qual um projeto de humanidade autônoma em cada um dos seus indivíduos deve sempre se realizar. Mas é um fato também que a ética não ajuda o poder. Ao contrário. Inclusive, ela pode ser algo perigoso para ele. Por isso, muitos preferem fingir que ela não é uma questão. Outros preferem agir contra ela. Todos, de qualquer modo, preferem apagar sua existência.

É um fato também que pouca gente costuma refletir sobre o que seja ética, seus limites e alcances porque considera que a questão legal e jurídica se resolveria sem precisar recorrer a essa instância marcada pelo lugar da subjetividade. No entanto, sem uma reflexão sobre o uso político das instâncias subjetivas, tendemos a continuar submetidos às regras que hoje nos transformam em robôs, inclusive na hora do voto.

Entendendo a ética como um campo de análise da ação e da mentalidade que a produz, devemos, por uma questão ética, nos perguntar diariamente por que a ética desapareceu da esfera pública e por que ela atualmente não está sendo considerada em um nível geral. Se ética não vem mais ao caso, se ninguém se importa muito com ela, é porque sofremos uma mutação cultural e política que precisa ser melhor pensada. É como se a separação entre ética e política que vemos na formulação “os fins justificam os meios” enunciada por Maquiavel há 500 anos tivesse se efetivado como o espírito da ação em geral que há no Brasil hoje. Mas isso precisa ser urgentemente repensado.

Com isso, quero dizer que ética é algo da ordem do que podemos definir como sendo o “mais fundamental”, o que está na base, o que dá sustento às construções que podemos fazer. Isso porque todo o edifício social, bem como o edifício individual que somos, é insustentável sem ela.

5- Escrevo esse artigo em um contexto específico, quando a famosa Operação denominada Lava Jato se revela corrompida em sua base. Durante anos essa operação foi motivo de esperança para brasileiros que acreditavam em um honesto “combate à corrupção” por parte de agentes da justiça, mas acabou se revelando uma operação que buscava apenas perseguir e aprisionar inimigos políticos. No caso, um personagem em específico, o ex-presidente Lula da Silva, então pré-candidato e seguro vencedor da eleição para presidente, caso não tivesse sido injustamente aprisionado e impedido de concorrer. A consequência é que, em nome da “luta contra a corrupção”, se promoveu uma ação corrupta em si mesma e que jamais seria desmontada porque teria sequestrado o discernimento das pessoas. Mas apareceram jornalistas descomprometidos com os poderes vigentes e o que estava oculto veio à tona.

As motivações que levaram a Lava Jato adiante eram de ordem moral. As pessoas estavam dispostas a pagar qualquer preço em nome da luta contra a corrupção. De um ponto de vista pragmático, os resultados concretos foram pífios em termos de “devolução” de valores aos cofres públicos. A operação custa financeiramente muito aos cofres públicos, sendo seus benefícios inexistentes. Até porque os efeitos da operação incluem a destruição de empresas estatais e também privadas e, desse modo, a perda de empregos e o desmantelamento de toda uma cadeia econômica.

Esse cálculo a ser feito é fundamental. Se quisermos ver quanto custa o moralismo e as soluções messiânicas precisamos ficar atentos. Certamente, o fomento à filosofia e à sociologia, à educação e à formação das pessoas irá ajudá-las a serem mais éticas, mais comprometidas moralmente e menos moralistas. Os efeitos na economia serão imensos porque sabemos que a economia também precisa de ética e também se deixa levar por afetos. A ética implica racionalidade e preservação de valores fundamentais como direitos e dignidade humanos, liberdade e autonomia individuais, sem perder jamais de vista que tudo isso só poderá se sustentar em contextos de democracia.

Ao fim e ao cabo, o desprezo pela ética é parte do desprezo à democracia, como é parte do desprezo ao outro, às pessoas e ao povo, desprezo que é parte essencial do jogo das posturas autoritárias a serem superadas.

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Rafiki: alegrai não é luxo por aqui

Sheila Munyiva (Ziki) e Samantha Mugatsia (Kena) em cena de Rafiki, de Wanuri Kahiu (Foto: Divulgação)

Tribadismo é uma panaceia ancestral e vale a pena

uma panaceia ancestral e vale a pena

[do poema “intimacy no luxury”, de Cheryl Clarke]

Rafiki, termo em suaíli que significa “amigue”, deu nome ao

segundo longa-metragem da diretora Wanuri Kahiu, co-fundadora do

movimento AfroBubbleGum,

cujas premissas apontam para a importância da arte em benefício da arte

e da imaginação, evidenciando a importância de narrativas que não

passem necessariamente pelo crivo da dor e da denúncia. O primeiro longa

queniano a ser exibido no Festival de Cannes, que veio para a 42ª

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e compôs a Mostra de Cinemas

Africanos no CineSesc, carrega um título que remete à amizade entre

duas mulheres e abriga uma história de amor em um país que condena

“práticas homossexuais” com pena de reclusão de até 14 anos.uma panaceia ancestral e vale a pena

[do poema “intimacy no luxury”, de Cheryl Clarke]

O enredo do longa foi baseado no conto “Jambula Tree”, da escritora ugandense Monica Arac de Nyeko, com suas personagens Anyango e Sanyu. O título do filme e ambas as histórias encontram facilmente proximidades por aqui. Digo, quantas vezes não chamamos um afeto de “amiga” por alguma imposição externa em determinados espaços? Embora, sim, sejamos amigas e companheiras, essa palavra é usada muitas vezes pra encobrir a outra parte da história, aquela que precisa ser omitida dos outros, que nos livra do julgamento social e da vergonha de nossos pais. E embora a lei teórica e muito seletivamente (pois sabemos a quem serve) não alcance o nosso amor, a reclusão ainda existe, assim como o linchamento físico, social ou psicológico, a exclusão, a solidão.

Mas Rafiki também me fez pensar em sonhos. Anyango e Sanyu naquele galho proibido no alto da mangueira, Kena e Ziki no telhado de um prédio dizendo uma pra outra que poderiam ser qualquer coisa. A grandiosidade dos sonhos, o ato grandioso de sonhar e compartilhar desejos. Kena diz que sonha em ser enfermeira. Ziki rebate, afirmando que ela pode ser médica, que pode o que ela quiser ser. Eu já estive aí, pensei. Nesta mesma cena. Nós já estivemos, lembra? Quando tentavam nos dizer tudo o que a gente podia e devia ser, quando tudo o que por nós se vislumbrava adiante era um futuro borrado, incompleto. Um futuro sem sonhos. Uma vida sem possibilidades, sem as nossas possibilidades.

Após assistir ao filme, além de lembrar de mim mesma porque, pensei, as personagens poderiam ser sapatões pretas de qualquer comunidade periférica daqui, me peguei pensando em algumas vozes. Pensei em Noir Blue: deslocamentos de uma dança (2018), um curta de Ana Pi em que a artista desvenda ancestralidades ancoradas em África, já começando pela tripulação do avião, toda composta por pessoas negras, e passando por sua experiência de se ver pertencente a nenhum lugar específico do continente, mas a todos. Pensei, então, em negritude. O que é ser negrx aqui, pra mim, pra gente? O que significa o desejo de Ziki de viajar pra um lugar em que as pessoas provavelmente nunca viram uma africana? Desejo de ser e se encontrar em qualquer lugar, e que não seja na condição de outra.

Lembrei de Sokari Ekine, escritora nigeriana cujo artigo “Narrativas contestadoras da África queer” (2013) ajuda a elucidar a noção essencialista de uma “africanidade autêntica” que apoia a ideia de que a homossexualidade seria algo “não-africano”, num discurso fundamentalista que afirma que as iniciativas ocidentais em prol das identidades queer em África são imperialistas. Por outro lado, há também uma narrativa que taxa o continente como um lugar de “homofobia obsessiva”, alvo de interesse por parte de ativistas LGBTQI brancos ocidentais que “espetacularizam a homofobia africana como sendo um fenômeno geográfico único, sem conexão com a história local e global e essencialmente inerente à cultura africana”, numa tentativa de universalizar forçosamente o queer a partir de um viés da branquitude europeia e estadunidense, quando não impor controle variado de poder se utilizando do assistencialismo pró-LGBTQI como fachada, movidos pela premissa absurda de “salvar os africanos da África”.

Ekine, denunciando a imposição de uma “narrativa ocidental sobre as lutas queer africanas”, encontra seu eco decolonial no “cuírlombismo literário”, conceito cunhado em uma “tradução-retomada” por Tatiana Nascimento, numa aproximação de nossa linguagem própria, e que dá nome a um artigo seu recentemente editado, Cuírlombismo literário: poesia negra lgbtqi desorbitando o paradigma da dor (n-1, 2019), que já abre da seguinte forma:

“a negritude LGBTQI+ enfrenta estereótipos que taxam homossexualidades/dissidências sexuais de ‘praga branca’, contaminando os viris povos negros ‘africanos’ […] pela via da colonização. consequentemente, orientações sexuais, identidades de gênero, prática de sexo-afeto que são, efetivamente, negramente ancestrais y documentadas por exemplo em mitos fundacionais (como os itans) são ditas embranquecimento/colonização.”

Na escrita-potência de Tatiana encontramos também reflexões que nos fazem retomar justamente o AfroBubbleGum de Wanuri Kahiu: “o racismo tem tentado, secularmente, nos calar ao proferir discursos ‘autorizados’ sobre nós. quer nos roubar o direito à existência plena, complexa, diversa. mas somos seres complexos. não só máquinas de resistência e denúncia”.

Rafiki, que me remeteu a todas essas e a muitas outras vozes, que tanto me fez lembrar origens ancestrais quanto futuros possíveis de invenção e reinvenção, desperta (e é fruto de) muita coragem e realização imaginativa. Com suas cores vibrantes e texturas tão táteis que não remetem a outra coisa senão ao riso, sua narrativa não nos fala de redenção diante de uma sociedade que nos invisibiliza e pune de formas variadas, negando o reconhecimento de nossos afetos e existências, pois, como Kena e Ziki, não precisamos sucumbir às narrativas de dor e denúncia para criar e encontrar esses futuros possíveis. Trata-se antes de uma narrativa conduzida por e condutora de vida, de vidas que possuem suas ambiguidades, enfrentamentos, dúvidas como outra qualquer. E com alegria. Pois a alegria, como bem disse Wanuri Kahiu, é política.

CECÍLIA FLORESTA afrodescende, é escritora, candomblezeira e sapatão. Ganha a vida editando livros. Pesquisa narrativas, poéticas ancestrais iorubás e seus desdobramentos na diáspora negra contemporânea, lesbianidades e literaturas insurgentes. Tem editados os poemas crus (Patuá, 2016) e a zine genealogia (Móri Zines, 2019).

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

quarta-feira, 14 de agosto de 2019

Michel Zaidan Filho: Verborragia presidencial

O desembargador pernambucano, Bartolomeu Bueno, presidente da Associação

Nacional dos Desembargadores do Brasil (ANDES), sugeriu que, em razão da

falta de compostura para o exercício do cargo, o senhor Jair Messias

Bolsonaro fosse judicialmente interditado. O magistrado já vinha se

pronunciando antes contra medidas, como por exemplo: a reforma da

previdência social. destinada segundo ele a jogar na miséria milhões de

trabalhadores brasileiros. A proposta de Bueno é mais drástica do que o

recurso do "impeachment", pois é um eloquente atestado da falta de

capacidade civil e jurídica para o cargo.

No entanto, ela é perfeitamente

compreensível diante do que um ex-presidente da República chamou de

"incontinência verbal" de Bolsonaro e um ministro do STF recomendou por

uma mordaça no orifício bucal do presidente. A verborragia desse alto

mandatário do governo brasileiro é absolutamente incompatível com a

liturgia e o decoro do alto cargo que ele ocupa. E provoca muitos

atritos e fissuras desnecessárias com parlamentares, jornalistas,

magistrados, intelectuais e estadistas estrangeiros, com evidentes

reflexos negativos para os interesses do país.

Ultimamente, a escatologia

bolsonariana vem falando repetidamente em "cocô" e "merda". Não se sabe

se isto tem a ver com sua estrutura intestinal ou excretória. Mas esse

tipo de retórica contamina a função administrativa e política do chefe

da nação. Seu universo mental parece povoado de excrementos e sua boca,

um canal de ejeção coprológica. Seria tentado a dizer que se trata de

uma gestão excrementícia, onde ao invés de argumentos, dados e

estatísticas para justificar suas decisões, o que saltam inopinadamente

da boca do presidente são petardos fecais, atirados contra os seus

opositores e desafetos.

Essa desqualificação

enterológica dos adversários o inabilita para conviver com os

diferentes, com a pluralidade político-ideológica,dentro e fora do país.

O mundo não é igual à nossa cabeça e nossos desejos. É "o mundo

verdadeiro, e não nós", como disse o poeta português. Temos que aprender

a conviver com ele, por mais difícil que isto possa parecer. E é o que

falta ao senhor Bolsonaro: flexibilidade, jogo de cintura para

administrar um país complexo e continental como o Brasil e lidar com a

comunidade internacional. São múltiplos interesses e ideologias. É

necessário uma boa dose de tolerância e pragmatismo para sobreviver

neste mundo multicultural. Mas ao que tudo indica o senhor Bolsonaro não aprendeu na caserna essa lição de estadista.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

segunda-feira, 12 de agosto de 2019

sexta-feira, 9 de agosto de 2019

Michel Zaidan Filho: A vida e a morte de Lula

O grande líder sul-africano que comandou a luta contra o "apartheid" em seu país, Nelson Mandela, passou 15 anos preso numa cela comum. Condenado várias vezes a morrer na forca, Mandela inspirou inúmeras campanhas internacionais de solidariedade para si e sua causa humanitária. Quando se findou o regime de segregação racial e espacial da África do Sul, o prestígio mundial e nacional do líder africano só fez crescer até torná-lo a maior personalidade política de seu país. A prisão - mormente, por razões políticas - não retira o brilho e a legitimidade de ninguém. Pelo contrário. Contribuí para a aura de sacrifício e desprendimento do líder social. A morte seria uma consagração definitiva de uma tipo de liderança carismática como essa.

Essas considerações vêm a pelo, em razão da prisão política e ilegal do maior líder político do Brasil, depois de Getúlio Vargas, o ex-metalúrgico e militante sindical, Luis Inácio Lula da Silva.Hoje, com a publicação das conversas de bastidores dos integrantes da operação Lava-Jato, tem-se a prova irrefutável (até para os "mais" crentes) das motivações políticas do processo ilegal e da prisão do líder político brasileiro. Desde que foi preso e condenado a 15 anos de prisão, o prestígio político e eleitoral de Lula só fez crescer, no mundo e no Brasil. Romaria e peregrinações de caravanas de intelectuais, políticos, militantes ao seu cárcere curitibano só fizeram aumentar cada vez mais. Pode se dizer, como uma consagração indiscutível de sua reconhecida e justa popularidade nacional. Ele se transformou numa bandeira de luta contra o estado de coisas ruinosas que temos diante de nós. O sinônimo de tudo aquilo que contraria esse nefasto (des)governo.

Por isso, se essa manobra da juíza das execuções penais do Paraná, tinha um efeito diversionista em razão dos formidáveis protestos da sociedade em face da reforma da previdência social (ora em fase final de votação), ela continha uma mensagem mais grave: uma ameaça direta à vida do ilustre preso político. Numa prisão comum, como a de Tremembé (SP), Lula poderia simplesmente ser assassinado e tudo ficaria limitado ao universo das super populações carcerárias e suas intermitentes revoltas. E assim, os golpistas de 2016 se veriam livres de um incômodo e perigoso nome, acusando-os permanentemente do assalto ao estado brasileiro, a serviço do mercado.A decisão do STF, por quase unanimidade, sob a pressão de 70 parlamentares, deve agora ser completada, se não tivesse sido uma mera manobra diversionista, com a análise e deliberação sobre o processo de suspeição do senhor Sergio Moro na condução do fraudulento processo de investigação e condenação do presidente Lula, bem como pela perda do cargo do senhor Deltan Dalagnol, pelo Conselho Nacional do Ministério Público Federal. São medidas correlatas com a grande farsa judiciária do início do século XXI no Brasil.

Michel Zaidan Filho é Filósofo, Historiador, Cientista Político, Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco e Coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia

segunda-feira, 5 de agosto de 2019

Editorial: A abolição da verdade ( e da Comissão da Verdade, naturalmente)

Michel Onfrey

Ao longo da História, os regimes fascistas sempre guardaram algumas semelhanças entre si. Elegem uma causa - quase sempre uma cruzada contra a corrupção, normalmente liderada por agentes de conduta nem tão ilibadas assim - identificam seus inimigos e liberam a trupe entorpecida para persegui-los. Com o avanço da tecnologia, esses métodos tornaram-se mais sofisticados. A disseminação de mentiras(fake news), por exemplo, hoje é realizada através dos robôs criados com esta finalidade, por meio das redes sociais. Talvez pudéssemos falar aqui numa espécie de tecno ou neofascismo, onde o repertório de sordidez do adeptos do regime é amplamente empregada para destruir a reputação dos adversários, não importando sua condição, se doente grave com câncer, como é o caso da mãe do jornalista Gleen Greenwald, violentamente atacada pelas redes sociais, assim como a filha do presidente da OAB, a atriz Duda Santa Cruz, de apenas 13 anos.

Na realidade, o termo mais apropriado seria "inimigos" e não adversários. Afinal, já não estamos numa democracia, onde pressupõe-se um certo grau de tolerância e respeito com quem pensa diferente. Dando sequência à série de editoriais onde estão sendo tratadas as categorias das ditaduras de um novo tipo, a partir da leitura que o filósofo francês Michel Onfrey, faz da obra de George Oswell, 1984, o tema que gostaria de tratar hoje diz respeito à abolição da verdade.Como o Brasil tem algumas singularidades, o conjunto de maldades inerentes aos regimes fascistas, aqui, também guarda algumas especificidades, como, por exemplo, ridicularizar famílias que tiverem seus entes queridos torturados e mortos pela ditadura militar instaurada no país com o golpe civil-militar de 1964.

Mas, a rigor, a abolição da verdade é o tema desta semana. Nos regimes fascistas ou de ditaduras de um novo tipo, observa o jurista Rubens Casara, ocorre uma substituição da verdade pela pós-verdade. Aqui, consoante os interesses dos governantes de turno, a mentira produz efeito de verdade. Trata-se de um novo regime de verdades, sem que a verdade esteja presente. Em texto recente, publicado nas redes sociais, o cientista político Michel Zaidan Filho observa que no livro 1984, de George Oswell há referência a um Departamento da Memória, que cumpria a missão de recontar o passado consoante as conveniências do presente. Nada mais apropriado às circunstâncias políticas hoje observadas pelo país. Somente nesta semana, até o aparato tecnológico de verificação técnica sobre o desmatamento da região amazônica foi desmentido e o diretor do INPE afastado do cargo. Competência técnica e altivez tornaram-se uma combinação explosiva, num país onde a mentira assume status de verdade.

Está em curso um manual de perversões. Num momento em que as instituições da democracia estão sensivelmente fragilizadas. Posso ter reticências em relação a algumas posturas de nossa Suprema Corte, o que se enquadra perfeitamente dentro do escopo do jogo democrático. No entanto, O STF foi massacrado pelas redes sociais ao requisitar os áudios comprometedores antes que eles sejam reeditados ou mesmo apagados. Quando ainda se há algum respeito pela democracia, não se pode achincalhar o Poder Judiciário, mesmo sabendo-se que ele se tornou susceptível às injunções de caráter político. Mas, por outro lado, como conter uma trupe ensandecida, movida pelo ódio, pela raiva, inflada pela intolerância, numa condição que somente os bons analistas de psicologia de massa poderiam explicar o fenômeno?

Assinar:

Postagens (Atom)