- Foi anunciada a presença do senador do MDB, Fernando Bezerra Coelho, na cerimônia de posse do novo reitor da UFPE, como representante do Governo Federal. Para quem não conhece a figura, trata-se de um legítimo espécime camaleônica ligado umbilicalmente a uma das oligarquias mais antigas da cidade de Petrolina, a da família Coelho, fundada pelo coronel Quelé. A história desse clã oriundo do sertão de Pernambuco já foi contada e recontando pelo historiador e cientista político Ruyter Bezerra, doutor em Ciência Política, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em seus dois importantes livros sobre a família Coelho; o que lhe custou- aliás- muitos dissabores na vida.A trajetória política do senhor Fernando Bezerra é aquela marcada pela contínua e permanente troca de legenda partidária, quando lhe convém, num quadro, diga-se de passagem, em que não escapam nem os políticos que se dizem de "esquerda" em nosso estado. Ele já passeou pelas diversas agremiações políticas, de forma a acomodar as diversas facções políticas de sua própria família (há os da direita declarada, os de centro e até os que se apresentam como "esquerda"). Esteve no palanque do finado Eduardo Campos e foi seu secretário de indústria e comércio, chegando a administrar o porto de Suape. Depois, passou para a oposição, quando o PSB passou a fazer críticas a Temer e a Bolsonaro. Agora, virou líder do governo no Senado, e é nesta qualidade que pretende estar na posse do novo reitor.Curiosamente, a sua biografia foi recentemente enriquecida com a denúncia do recebimento de propinas, durante a última campanha eleitoral. A isso, some-se aquela outra, documentada em vídeo, da recepção de recursos, juntamente com outros políticos de Pernambuco, oriundos da transposição do rio São Francisco. O que fazer com um político tradicional, conservador, fisiológico, como esse? Deixá-lo manchar a imagem da UFPE, numa empreitada - sabidamente - politiqueira, como querendo marcar presença na cena política pernambucana, às vésperas de outro pleito eleitoral? - Conta-se, entre outras façanhas, que ele teria bancado o nome de Antonio de Campos, para a presidência da FUNDAJ. Desejará o senador petrolinense se apresentar como benemérito ou patrocinador das causas educacionais em nosso estado? - Nada mais falso e ridículo.Na minha modesta opinião de ex-professor titular (aposentado) da instituição universitária, a comunidade acadêmica - com a representação de seus três segmentos - não deveria permitir essa desonrosa e incômoda visita. É muito importante que as entidades coletivas de professores, alunos e funcionários se reúnam no dia da posse e protestem em alto e bom som que o senhor Fernando Bezerra Coelho é uma "persona non grata" na Universidade Federal de Pernambuco. Que ele não conspurque ou ofenda a dignidade desta instituição pública de ensino superior. Mais ainda representando um governo hostil, inimigo da cultura, do ensino, da pesquisa e da extensão universitária. Que ele vá procurar as escolas particulares (como fêz mendoncinha) para pontificar como beneplácito da educação superior.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

terça-feira, 15 de outubro de 2019

domingo, 13 de outubro de 2019

sábado, 12 de outubro de 2019

Conhecer pode ser destruir

O artista Cildo Meirelles em junho de 2016 (Foto: Matías Rossi/MACBA, 2016)

O título acima nomeia uma das cento e cinquenta obras de Cildo Meireles em Entrevendo, exposição que está no Sesc Pompeia e cuja bela curadoria foi realizada por Diego Matos e Júlia Rebouças. Mas aqui o título revela também um modo possível de movimento em direção à monumentalidade da obra desse prodigioso artista. Aproximar-me destruindo será minha tentativa de explorar o enorme conjunto de produções, sem que antes de fazê-lo sucumba frente à árdua tarefa. Conhecer destruindo implica certos cortes abruptos no material examinado, escolhas aparentemente arbitrárias por um ou outro elemento da coleção e infidelidade à concatenação que supostamente alinhava uma peça à outra.

Um único critério passa a orientar, então, as irregulares inclinações por algumas obras em detrimento de outras: a vibração de meus afetos. Ou seja, trata-se de dar vazão ao que dali fez pulsar meu corpo, convocou pensamento e memória, clamou por maior elaboração reflexiva. São esses os ingredientes que permitirão alguns mergulhos na enorme densidade e na vasta pluralidade de meios, materiais, artifícios, problemas, referências e intenções evocados pelo artista. Destruir para conhecer é aqui uma saída singela, já que seria impossível abarcar a totalidade do que está em exibição no Sesc Pompeia até dia 02/02/2020.

Por esse critério, Sal sem carne foi a primeira obra a atingir meus sentidos. Partamos, pois, do título da obra. O termo salário é oriundo da porção de sal dada como pagamento aos soldados na Roma Antiga. Para os romanos, o sal era divino, dádiva de Salus, deusa da saúde. Cicatrizava feridas, conservava a carne e era tempero para o alimento. Na antiguidade, servos cultivavam a terra dos nobres em troca de proteção e subsistência. Servos não eram propriedade do senhor feudal. Eram homens ligados ao solo, parte do lote de terra negociada entre senhores feudais. Só as corporações de ofício introduziram a prática de um trabalho livre, cujos produtos podiam ser vendidos no mercado. A venda do tempo de trabalho em troca de salário surge apenas no século 14, com o declínio do poder feudal. Somente no capitalismo o trabalhador passa a vender sua mão-de-obra e seu tempo de atividade como produtos no mercado.

Os índios, porém, não estão em nenhum desses registros de trabalho da história do Ocidente. Pertencem ao que Cildo Meireles compreende por gueto, isto é, “lugar de invisibilidade territorial, política e cultural que conforma uma situação segregatória” (Matos e Rebouças). Habitam “zonas invisíveis” e são pontos cegos na lógica capitalista. Corpos estranhos sem quaisquer contornos simbólicos ou sagrados compartilhados por tal lógica. Opacos às categorizações e articulações socioculturais ocidentais, a carne do índio está sempre exposta, sem o sal que conserva a vida. Carnes feridas, sem condições de cicatrização desde a colonização de nossas terras. Destituída da película salgada que a integraria como parte da humanidade, essa carne é abatida sem dó nem piedade pelos interesses fundiários e mineradores.

Sal sem carne resgata o massacre dos índios craós, ocorrido em 1940 na cidade de Trindade-GO. Convoca o espectador ao paradoxal esforço de construir uma memória. Apela por uma espécie de registro das marcas do que ainda persiste invisível. Súplica que, porém, não é estridente. Sua força reside na delicadeza poética. Composta por um singelo cabide amarelo de madeira repleto de monóculos azuis e vermelhos, além de um vinil no qual estão gravadas vozes e palavras sobrepostas, a obra nos convida a alongar a vista para a recepção de imagens e a aguçar os ouvidos para a escuta de sonoridades híbridas. Que do empenho, porém, não se espere alcance automático à clareza. Cada imagem visada traz uma infinidade de incertezas, dúvidas, perguntas sem respostas. Os hiatos entre os monóculos e, por conseguinte, entre as diferentes imagens expostas pedem composições narrativas. O caráter diminuto e a distância das fotos em relação ao olho impedem a satisfatória sensação de domínio e compreensão dos objetos. O aspecto difuso das imagens torna-se, assim, espécie de isca estratégica para que o receptor da obra trabalhe para além delas.

Os sons sobrepostos não destoam da oferta de imagens. Vozes de índios mesclam-se com depoimentos e músicas caipiras, além de outros murmúrios indecifráveis: “o que é índio?”, “é uns homi selvagem que comi raiz”, índio “só fica assim, pelas conta do mato”, “índio é gente”, “Brasília”. Soltas, essas palavras e falas tocam as entranhas do Brasil que alguns insistem em apagar, soterrar, aniquilar.

O vinil e as imagens colocam lado a lado figuras que bem poderiam ser tidas como díspares: o louco e o índio. Como mostra Foucault, a loucura é construção moderna. O índio, por outro lado, aparece aos olhos ocidentais numa fisionomia anacrônica, pertencente a um tempo que destoa da modernidade. Sal sem carne reúne a ambos como índices do não-lugar. Ao massacre dos índios craós em Trindade junta-se a instituição católica destinada aos loucos Vila São José Bento Cottolengo. Tradições cristãs estabelecem fronteiras entre bem e mal, ímpio e devoto, justo e injusto, servidor e traidor de Deus, e concedem as balizas políticas, econômicas e sociais da cidade. Numa linha indefinida entre esses conceitos, no que só pode ser entrevisto pelas brechas, estão os índios e os loucos. Estremecem nossas verdades, sacodem nossas teorias, abalam nossas certezas. Tornam-se alvos pela presença de seus corpos que afirmam o direito de existência na incerteza de um espaço volátil.

É evidente a afinidade entre Sal sem carne e Missão/Missões (como construir catedrais). Montada pela primeira vez num formato circular, a obra conjuga elementos materiais e simbólicos numa contundente exposição da violência praticada pelos jesuítas europeus no processo de colonização das Américas. Dois mil ossos compõem o teto da instalação e ligam-se por uma frágil coluna de hóstias ao chão. Neste, seiscentas mil moedas aparecem dispostas, indicando a base sobre a qual se sustenta o extermínio dos índios. Se por um lado Sal sem carne e Missão/Missões se aproximam, de outro se afastam. O forte impacto causado pela instalação suprime reflexões, devaneios, dúvidas e palavras. Obra que fala por si e torna-se monumento de uma história composta por massacres, opressões e violações. Ao invés da profusão de perguntas suscitadas em Sal sem carne, o visitante emudece diante de Missão/Missões.

Ao lado de Missão/Missões está exposta Amerikkka, outra obra que sobrepõe ao potente efeito dilacerante uma fina camada poética. Os três Ks presentes no título são uma clara referência ao grupo racista Ku Klux Klan. A parte superior da instalação é composta de 70 mil projéteis de dois calibres. Balas que expõem a tática da supremacia branca de extermínio à população negra americana. No chão estão enfileirados ovos de madeira sobre os quais o visitante pode pisar. No catálogo, Diego Matos e Júlia Rebouças sugerem uma irônica alusão do artista à metáfora proverbial do ovo de Colombo – a façanha dizimadora do explorador europeu. Numa outra linha de fuga, é possível pensar que os ovos apontam para a força da resistência. Vistos à distância, esses ovos brancos parecem reais. Duvida-se da viabilidade de sobre eles caminhar. Frágeis, não suportariam nem o primeiro passo. Assim que neles se coloca os pés, contudo, torna-se impossível dar mais de dois passos. Os ovos são duros e pontudos e provocam uma dor insuportável nas palmas dos pés. O poder das balas encontra matéria difícil de ser perfurada e destruída. Numa vertente simbólica, o ovo representa vida e aqui ela não é tão indefesa quanto parece ao primeiro lance de olhos.

Espaços virtuais: cantos, Espaços virtuais: paredes e Cantos são a edificação dos projetos desenhados e expostos na primeira sala. Decisão inteligente dos curadores que, ao separar os projetos da obra de sua versão concreta, não entregam o ouro facilmente ao visitante. Nos desenhos somos confrontados com a complexidade do pensamento de Cildo Meireles e com a precisão técnica que assumem suas intenções. Observá-los demanda trabalho concentrado. Tão logo se ingressa na ala onde estão as peças erguidas, a sobriedade dos desenhos dá lugar à fantasia e à brincadeira.

Entrever cantos e curvas onde nosso repertório imaginário precipita-se em antever apenas a monotonia das paredes subverte a noção convencional da espacialidade e abre uma racionalidade inusitada. Se os guetos são lugares aos quais os marginalizados são relegados, Cildo Meireles faz ver que espaços que escapam da lógica prescrita como sistema têm graça, inteligência, colorido, alegria, gozo e jogo. Explorar inesperados e inusitados cantos e curvas de afetos, reflexões e raciocínios é o convite que o conjunto das obras do artista faz a todos nós.

ALESSANDRA PARENTE é psicanalista, Doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP. Recentemente fez seu pós-doc na FFLCH-USP com estágio na Birkbeck, University of London

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

É a política, estúpido

Apóstolos do conformismo pedem calma e uísque enquanto chafurdamos em truculência, estupidez e vergonha

18jul2019 09h37

Em

1948 o mundo vivia a ressaca da grande guerra. Só se discutia campo de

concentração, bomba atômica, fascismo. Só se falava, enfim, em política,

como registra George Orwell em “Os escritores e Leviatã”. E com bons

motivos. Afinal, argumenta ele no ensaio publicado naquele ano, “quando

estamos num navio prestes a naufragar, nossos pensamentos se concentram

em navios prestes a naufragar”. Fazer diferente é resultado de alienação

patológica. Ou, o que é pior, atestado de má consciência.

É aquela história do sujeito reclamando com a

aeromoça sobre o uísque que não veio. “Mas senhor, o avião está

caindo...”, argumenta ela. “Que se dane o avião!”, responde ele. E tem a

do circo em que os leões se soltam: a turba entra em pânico e, na

confusão, um espectador tem suas partes íntimas imprensadas nas

arquibancadas. Sob essa forte emoção privada, nasce um conciliador

público: “Senta que o leão é manso!”.

Navio, avião ou circo: o freguês pode escolher a

metáfora que preferir para um Brasil que mistura naufrágio, queda livre e

pânico. Todo mundo, parece razoável, só deveria pensar naquilo: é a

política, estúpido! Mas graças a um esforço laborioso de apóstolos do

conformismo, espalhados por variadas tribunas de opinião, insiste-se em

pedir calma e uísque enquanto chafurdamos em truculência, estupidez e

vergonha.

Nesse mundo da iniquidade naturalizada, literatura e

política não se misturam. Foi por isso, aliás, que a Barbie Fascista,

esse adorável arquétipo nascido nas redes sociais, fez forfait

na Flip deste ano. Desistiu de equilibrar a consciência no salto, entre

as pedras de Paraty, porque tem achado o mundo “chaaaato”. Vivendo em

Lisboa, tem “preguiça” da realidade e prefere espalhar boas notícias.

Nossa personagem tem saudade de quando a Flip

ignorava o mundo exterior. Assustou-se em 2013, quando as ambíguas

jornadas de junho ganharam tribuna na festa. E achou esquisita, mas não

de todo ruim, a fórmula marota do “tudo é política”, sob a qual

estimulou-se o debate sobre a tradição ameaçada da cocada queimada para

passar ao largo de um impeachment e não tocar na ascensão da extrema

direita.

Em 2019, Paraty chamou as coisas por seus nomes. E

afirmou posição abertamente contrária à corrosão dos valores

democráticos promovida diuturnamente pelo governo eleito. Grada Kilomba

falou do país fraturado e racista que encontrou, Marilene Felinto

destruiu consensos sobre vida literária, jornalismo, política e a

própria Flip, Walnice Nogueira Galvão nos recomendou ler Os sertões

todos os dias para lembrar o tratamento que o Brasil dispensa aos

desvalidos, sejam eles sertanejos ou sem-terra, indígenas ou negros.

Na Folha de S. Paulo, Anna Virginia

Balloussier reclamou da falta de autores “de direita” e “conservadores”,

o que seria flagrante evidência da falta de espírito democrático da

festa. A se aplicar seu raciocínio, o extermínio indígena teria que ser

discutido com quem facilita invasão de terras ou sequestra curumins,

pensar a tragédia de Mariana seria mais rico quando se ouvisse um

defensor do interesse de mineradoras e uma conversa sobre o

autoritarismo ganharia em legitimidade ao incluir quem defenda, por

exemplo, prisão e exílio de seus opositores políticos.

Aos que supostamente oprimem e silenciam os pobres conservadores, a repórter da Folha chama

de “esquerda”. E, em outro artigo, lembra que o fato de o jornalista

Glenn Greenwald ser recebido por bolsonaristas como alvo de rojões deve

ser contextualizado porque a “esquerda”, sempre ela, também já fez muito

disso — e, como exemplo, compara escracho e agressão física. Aos seus

olhos, a Flip é o lugar em que a “esquerda”, essa incorrigível, “dá as

mãos numa ciranda de energia positiva” enquanto o Brasil “acontece lá

fora”.

O busílis é que, desta vez, o Brasil aconteceu ali,

dentro dos limites do centro histórico. Se a matilha de predadores da

democracia ficou de fora da festa é porque fez-se a política como

desentendimento, tomada de posição que não se confunde com ironia

hipster.

Para resumir, é a política, estúpido!

(Publicado originalmente na Revista dos Livros, Quatro Cinco Um)

sexta-feira, 11 de outubro de 2019

sexta-feira, 4 de outubro de 2019

Carlos de Assumpção: Protesto, um filme de Alberto Pucheu

Alberto Pucheu

O poeta Carlos Assumpção (Foto: Alberto Pucheu)

Pesquisando para compor, a convite de Daysi Bregantini, a revista CULT Antologia Poética, no dia 2 de junho, cheguei, pelo Youtube, ao poema “Protesto”, de Carlos de Assumpção, falado por ele mesmo em gravação caseira. Fiquei inteiramente impactado por aquele poema grandioso lido daquela forma igualmente grandiosa por aquele poeta, que eu desconhecia completamente. Na mesma hora, incluí-o na revista, postei o link – para poder divulgá-lo – e comecei a procurar seus livros, tarefa das mais árduas.

Com ajuda de Marta Resende, acabei por encontrar um deles; depois, vieram os outros. Minha surpresa se deu ainda pelo fato de inúmeros poetas, professores e críticos com quem me relaciono tampouco o conhecerem. Depois, descobri que ele e seu poema “Protesto” eram conhecidos, sobretudo, pelas pessoas mais velhas participantes do movimento negro e por alguns poetas negros subsequentes. Quem era aquele poeta, de 92 anos, negro, desconhecido por mim e pela grande maioria das pessoas, mesmo das que lidam diretamente com poesia? Consegui contatá-lo e, no dia 19 de julho, eu e minha companheira, a poeta Danielle Magalhães, estávamos na casa dele. Filmamos nossas conversas com esse imenso poeta por três dias, para fazer o que viria a ser “Carlos de Assumpção: Protesto”, que, com o apoio da mesma revista CULT, disponibilizamos agora para ser visto. De volta da viagem à Franca até dia 6 de agosto, editei incessantemente o filme.

Por generosidade do cineasta e produtor de cinema Cavi Borges, fomos convidados por ele a passar duas sessões do filme, no dia 30 de agosto, em uma pequena sala do Estação Net Botafogo. No dia 13 de agosto, com alguma sorte, por indicação de Eucanaã Ferraz, Marco Rodrigo Miranda Almeida, jornalista da Ilustríssima, da Folha de S.Paulo, me procurou para que eu escrevesse sobre Manoel de Barros. Em um congresso em Aracaju, eu não tinha como atender a solicitação, mas contrapropus um texto sobre Carlos de Assumpção, a quem vinha me dedicando e tinha o firme propósito em torná-lo conhecido por um público maior, que foi logo aceita. Marco ainda enviou Ricardo Benichio para fotografar o poeta, que tirou fotografias lindíssimas dele. A repercussão do texto na Folha foi muito maior do que eu, ao partir para fazer o filme com ele poucos meses antes, poderia sonhar. No dia seguinte à publicação da matéria, uma grande editora me ligou, querendo publicá-lo em março de 2020, e o contrato com ele está em vias de ser assinado.

Voltamos à Franca para passar o filme para ele, seus amigos e admiradores nos dias 14 e 15 de setembro, em sessões muito comoventes. No domingo, dia 15, saiu no jornal da cidade, Comércio, uma matéria intitulada “Carlos de Assumpção, o filme”. No momento, em uma de minhas turmas de Teoria Literária na UFRJ, venho estudando, com os alunos, a poesia de Carlos de Assumpção. A convite de alguns professores, o filme tem sido passado algumas vezes, neste mês, na Faculdade de Letras. Tenho recebido convites para passar o filme em centros culturais, bibliotecas etc. Saibam, entretanto, que não se trata de maneira alguma de um filme de cineasta, mas de um filme amador, de um apaixonado pela poesia, de um poeta, de um professor, de um crítico literário. Nesses filmes que tenho feito, meu objetivo é tanto resguardar a memória de poetas, guardá-las em conversa e falando seus poemas, quanto, na medida do possível, intervir em nosso meio de poesia e, se possível, para além dele. Assista o documentário na íntegra abaixo:

Alberto Pucheu é poeta e professor de Teoria Literária na UFRJ. Publicou, entre outros, de Que porra é essa – poesia?, A fronteira desguarnecida e Para que poetas em tempos de terrorismo?

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

Michel Zaidan Filho: A teoria crítica e o momento do negativo

Pertence a Herbert Marcuse o

título de ter resgatado o pensamento de Friedrich Hegel para a teoria política

contemporânea. Após ser tratado como “cachorro morto” pelos epígonos do

marxismo, Hegel reapareceu na cena contemporânea como um inspirador dos

movimentos de contestação à ordem social instituída. Este mérito está associado

a uma obra de Marcuse intitulada: Razão e Revolução. Argumentando em favor da

Revolução Francesa e da crítica ao Positivismo, como justificação filosófica da

ordem burguesa instaurada pela grande revolução social, o filósofo de Frankfurt

afirmava que a grande contribuição de Hegel teria sido o resgate do momento da

negatividade na dialética histórica, acentuando as contradições e as lutas

sociais no interior da sociedade francesa pós-revolucionária. Onde Augusto

Comte e seus discípulos enxergavam o triunfo do positivo, da ordem, da

estabilidade e do equilíbrio, o velho filósofo via a contradição, a luta dos

opostos e o movimento.

O momento do negativo – da

dialética hegeliana – prosperou no pensamento filosófico dos autores

frankfurtianos – Horkheimer, Adorno e W. Benjamin. A ponto se tornar uma

dialética negativa ou da ambivalência. A sua importância hoje para os estudos

históricos, literários e filosóficos é inegável. A dialética negativa rompe

decididamente com o modelo triádico da dialética hegelo-marxista e nos ajuda a

estudar a realidade de um ponto de vista mais rico e complexo.

É preciso dizer que esta

dialética se inicia com uma profunda desconfiança em relação à totalidade, como

categoria central do pensamento marxista. Daí a famosa frase do Adorno: “o todo

é falso” e a valorização do fragmento, do particular, do indivíduo. É bom

relembrar que o Sartre da “Crítica à Razão Dialética” e Merleau-Ponty “Das Aventuras da Dialética”, tinham mencionados a conversão da totalidade no

totalitarismo, na hermenêutica política estaliniana. A revalorização do

indivíduo tem muito a ver com a chamada “lebenfilosofie” ou a filosofia da

vida, desde Nietzsche, Dilthey e Bérgson. Os pensadores frankfurtianos foram muito

influenciados por estes autores, antes do conhecimento da obra de Marx e Freud.

Um autor alemão influente, embora estranho à escola, Martin Heidegger já tinha

chamado a atenção para uma ontologia do fragmento ou do indivíduo, em

contraposição à totalidade. Lembrar que Nietzsche tinha afirmado certa vez que

a vontade de criar sistemas era uma forma de desonestidade intelectual. Mas o filósofo de Pforta era um nominalista

que desdenhava da filosofia e da ciência, em nome da vida. Repetindo Goethe,

dizia “verde é a árvore da vida, cinzenta é toda teoria”.

A filosofia do negativo

prosperou, partindo de Nietzsche até Horkheimer e Adorno – passando por

Heidegger – até chegar na obra deste último: “A Dialética Negativa”, um tratado

filosófico difícil de ler e entender. A dialética negativa mantém a dificuldade

de tornar o mundo racional e humano (dada a recusa da chamada “razão

instrumental”) e transfere a “promessa de felicidade” para um tipo de arte

hermética, de acesso à compreensão das pessoas comuns (influenciadas pela

“indústria cultural” ou a cultura de massas). A arte mais esotérica é entendida

como o último refúgio da consciência crítica da sociedade, numa época em que a

administração burocrática da sociedade invadiu todos os seus poros. Da mesma forma como seu amigo Horkheimer (que

apelou para a religião no fim da vida), Adorno vai se apegar com alta cultura,

numa versão muito elitista, como garantia do “inteiramente outro”, a utopia de

uma sociedade redimida.

Mas o filósofo alemão, ligado à teoria

crítica, que levaria mais longe a fertilidade desse momento do negativo seria

Walter Benjamin, na sua dialética da ambivalência, uma modalidade de dialética

diática, que não conclui através da síntese, mas mantém uma tensão permanente

entre os polos da contradição. Essa forma de dialética, que ele exercitou

através de sua crítica literária da obra de Proust e Baudelaire, nos deu um

método, um caminho rico e promissor de encarar a história, a arte e a

filosofia, sempre enfatizando as múltiplas possibilidades do real. Para o

historiador e crítico de arte, essa dialética seria um instrumento valioso de

enxergar no mundo estabelecido, um mundo

virtual, prenhe de possibilidades latentes, à espera de um “messias ”-historiador ou hermeneuta que liberte essas virtualidades e instaure

uma nova realidade. A riqueza e o poder de sedução de tal método descortinou um mundo de

promessas e caminhos para reinventar a vida e atualizar os sonhos de nossos

antepassados.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

terça-feira, 1 de outubro de 2019

segunda-feira, 30 de setembro de 2019

quinta-feira, 26 de setembro de 2019

quarta-feira, 25 de setembro de 2019

Michel Zaidan Filho: A nova esfera pública centrífuga

As redes foram usadas, não para formar uma comunidade humana de

interlocutores de boa vontade, mas de fascistas, neofascistas,

pedófilos, intolerantes e fanáticos, que passaram a fazer uma catequese

pelo avesso. Instaurou-se uma rede demoníaca de leitores (chamada de

“imbecis”, por Umberto Eco) prontos a apoiar ditadores, messias,

salvadores da pátria, aventureiros

No exato momento em que o Senado federal cria uma Comissão

Parlamentar de Inquérito para apurar a ocorrência das ” fake news”

durante o processo eleitoral passado e sua persistência nas redes

sociais, CPI que tem como relator e secretária parlamentares

independentes do bolsonarismo e no filho senador do primeiro mandatário

da nação um dos principais envolvidos, a editora Companhia das Letras

publica uma estimulante biografia intelectual dos principais membros da

chamada “Escola de Frankfurt”(O Grande Hotel Abismo). Os leitores hão de

perguntar o que tem a ver a publicação desse estimulante livro com um

assunto tão pedestre como a apuração do crime de “fake news” pelas redes

sociais. Aparentemente, nada. Mas, ao contrário, tem tudo a ver.

A obra discute de uma maneira ampla a contribuição do filósofo Jürger

Habermas à teoria crítica, chamando a atenção para a correção

democrática e cívica que o pensamento deste teórico terminou por fazer

na visão pessimista e sem perspectiva de seus predecessores e mentores

intelectuais. Entre as inúmeras contribuições à teoria crítica, já na

terceira geração, avulta uma da maior importância para o ideário

democrático: o conceito normativo e republicano de “esfera pública”.

Diria um autor contemporâneo, a formação da vontade política” dos

cidadãos e cidadãs é a moralidade do regime democrático. Não há

democracia, digna desse nome, sem esfera pública.

Esse tema tinha sido o objeto de estudo da tese de doutorado de J.

Habermas: “Mudança estrutural da esfera pública”. Nele, o filósofo tinha

estudado a origem da moderna esfera pública nos cafés, saloons,

encontros da sociedade francesa no século XVIII e constatado seu

declínio com o surgimento da indústria cultural, dos grandes jornais, da

propaganda etc. Mas o conceito ganhou cidadania na Ciência Política

como a essência normativa (e moral) do regime democrático, escorado no

processo de formação discursiva da opinião pública esclarecida e

informada, na linha da argumentação kantiana do “uso público” da razão.

Processo este responsável pela autonomia, a liberdade e o espírito

crítico das pessoas, numa sociedade que marchava para sair do

absolutismo e o monopólio da verdade por uma minoria. Depois, o conceito

de esfera pública veio se corporificar nas chamadas “democracias

deliberativas”, com seus fóruns onde o livre debate de ideias ajudaria a

criar agendas públicas, apoiadas em consensos racionais.

Mas o que interessa aqui é discutir as virtualidades cívicas e

democráticas que a rede mundial dos computadores (a internet) poderia

ter criado para a existência de uma verdadeira “esfera pública mundial”.

Este é o ponto. Houve inicialmente muito entusiasmo e esperança que

esta rede pudesse ajudar ao surgimento dessa comunidade internacional de

cibercidadãos, animados de boa-fé, a produzirem consensos racionais em

torno de causas humanitárias, republicanas e democráticas, Naturalmente,

o exemplo era a União europeia. Infelizmente, depois das consequências

do Tratado de Maastrich, a unificação macroeconômica dos países

europeus, a crise econômica e o fundamentalismo casado com a xenofobia,

produziu-se o que Boaventura Santos intitulou de “fascismo social”: toda

a causa da imensa crise social foi jogada nas costas dos imigrantes,

dos pobres, dos muçulmanos etc. Ao invés do cumprimento das promessas

desse novo iluminismo (agora chamado de “razão comunicativa”), tivemos o

inferno de governos de extrema-direita ou socialistas rendidos à agenda

de “guerra ao terror”.

Nesse contexto, a mundialização das redes sociais não podia promover

uma comunicação racional, desprovida de imperativos de poder ou

interesses. A ampliação das redes de comunicação deu lugar à

disseminação da xenofobia, do fundamentalismo, do preconceito racial, de

gênero ou orientação sexual. As redes foram usadas, não para formar uma

comunidade humana de interlocutores de boa vontade, mas de fascistas,

neofascistas, pedófilos, intolerantes e fanáticos, que passaram a fazer

uma catequese pelo avesso. Instaurou-se uma rede demoníaca de leitores

(chamada de “imbecis”, por Umberto Eco) prontos a apoiar ditadores,

messias, salvadores da pátria, aventureiros, que prometiam segurança,

paz e prosperidade para essa extensa massa de “idiotas úteis”.

Essa morte da esfera pública chegou ao Brasil e produziu os seus

malefícios antidemocráticos e antirrepublicanos na eleição presidencial

passada. Escritórios, estipendiados por empresas interessadas na eleição

de um dos candidatos, foram montados por milícias virtuais para

inundarem as redes sociais de “fakenews”, com as piores calúnias,

injúrias e difamações – que aliás, permanecem impunes- com uma

influência direta na formação da vontade política dos eleitores.

Imagine-se o oposto do conceito normativo de “esfera pública”, com o

objetivo de suscitar o aparecimento de uma mentalidade fascista ou

pró-fascista, ajudado pelas igrejas neopentecostais, inspiradas numa

teologia da prosperidade.

Por tudo isso, afirmou o nosso filósofo que não era possível ver

nesse fenômeno uma espécie de neo-iluminismo, até pela fragmentação das

audiências; mas ao contrário, o caldeirão perfeito para a produção da

intolerância, do racismo, da teocracia e da xenofobia.

Vamos dar boas-vindas a esta iniciativa do Senado Federal

brasileiro e esperar que ela apure cabalmente as responsabilidades

daqueles que difamaram, caluniaram e injuriaram os adversários,

utilizando-se das redes sociais. A se continuar a impunidade pelos

crimes de opinião na internet, jamais teremos – não digo, uma comunidade

racional de pessoas – um regime democrático e republicano entre nós.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

domingo, 22 de setembro de 2019

Livros contra o autoritarismo

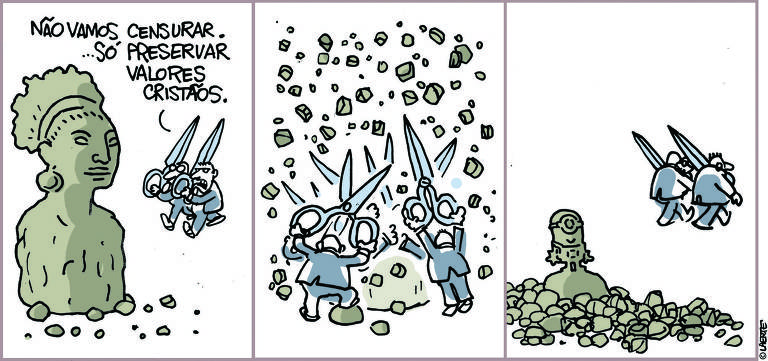

Censura na Bienal do Rio faz lembrar os maus bocados enfrentados por editores nos tempos da censura ditatorial

10set2019 13h09

A

censura voltou. Felizmente de forma explícita, na iniciativa de um

teocrata oportunista que, de olho nas eleições de 2020, decidiu fazer

festinha em seu rebanho pedindo a apreensão de um gibi na Bienal do

Livro do Rio de Janeiro. O beijo entre dois homens da HQ da Marvel pode

parecer um motivo trivial, mas a pauta moral, tão tola quanto aparenta, é

dos atalhos mais curtos para o cerceamento da liberdade de expressão.

Nenhuma ditadura nasce ditadura, mas se torna ditadura.

É

certo que, ao violentar a Constituição com a cumplicidade de um juiz, o

fundamentalista de chanchada conseguiu o que queria, afagar seus

eleitores. Mas também despertou uma reação inequívoca dos editores de

livros, que com raras e honrosas exceções vinham observando um silêncio

preocupante diante das sistemáticas ameaças aos princípios democráticos

anunciadas na campanha de 2018.

Há

menos de um mês participei de uma conversa na Livraria Leonardo da

Vinci, no Rio, sobre o que acontece com editores numa ditadura. Fui

falar sobre Jorge Zahar, que biografei; o editor e livreiro Marcus

Gasparian deu um depoimento sobre seu pai, Fernando, publisher do Opinião e

da Paz & Terra; Américo Freire, pesquisador da FGV, lembrou a

atuação de Ênio Silveira à frente da Civilização Brasileira. Na década

de 1960 como hoje, continua valendo o princípio: livros são alvo

preferencial do autoritarismo.

Os

três editores foram perseguidos por fazerem circular ideias e valores

contrários à ditadura civil-militar instaurada em 1964. No final daquele

ano, no início da escalada de arbítrio, Jorge teve que tirar os filhos

do Bennett, tradicional colégio carioca: o sobrenome Zahar tinha virado

sinônimo de História da riqueza do homem, e o livro de

Leo Huberman, um sinal exterior de pensamento crítico. Dos três, Jorge

foi o único a não ser preso. Ênio, seu melhor amigo, respondeu a sete

processos, e os pernoites na cadeia viraram rotina na vida de Fernando

Gasparian.

Jorge

e Fernando foram mais estratégicos no enfrentamento. Ênio desconhecia

sutilezas. Pouco antes da quartelada, tinha lançado uma coleção, a

Cadernos do Povo Brasileiro, com livrinhos baratos e didáticos de

títulos sugestivos como Quem dará o golpe no Brasil?, Por que os ricos não fazem greve? e Salário é causa da inflação?. Em 1965 criou a Revista da Civilização Brasileira e

nela publicou duas “Epístolas ao Marechal”, corajosas cartas abertas em

que interpelava o marechal Castello Branco. Sofreu represálias

econômicas, ameaças físicas e até um atentado terrorista, que destruiu a

livraria da Civilização Brasileira no Centro do Rio. Do ataque, ficou

um eloquente documento de barbárie, a foto terrível das portas da loja

retorcidas sob um cartaz com o lema da casa: “Quem não lê, mal fala, mal

ouve, mal vê”.

Na tese de doutorado A lista negra dos livros vermelhos: uma análise etnográfica dos livros apreendidos pela polícia política no Rio de Janeiro,

a pesquisadora Luciana Lombardo Costa Pereira constatou que, na lista

que nenhum editor gostaria de frequentar, os três primeiros lugares

ficaram justamente com a Civilização Brasileira (60 títulos), a Paz e

Terra (51) e a Zahar (30). Num relatório do período mais violento da

ditadura, a Zahar era acusada de “ação ideológica antidemocrática”

– talvez porque estampasse em seus livros o moto “a cultura a serviço do

progresso social”.

Em

1965, Ênio foi preso depois de ter oferecido um almoço a Miguel Arraes.

O famoso IPM da Feijoada, é claro, não deu em nada. Mas no dia 29 de

maio, os principais jornais publicaram o manifesto “Intelectuais e

artistas pela liberdade”. Assinado por mais de mil nomes, o documento

dizia: “Os intelectuais e artistas brasileiros abaixo-assinados pedem a

imediata libertação do editor Ênio Silveira, preso por delito de

opinião. Não entramos no mérito das opiniões políticas de Ênio Silveira,

mas defendemos seu direito de expressá-lo livremente, direito garantido

pelo artigo 141, parágrafo oitavo, da Constituição do país: ‘Por motivo

de convicção religiosa, filosófica ou política, ninguém será privado de

nenhum de seus direitos.’”

Mesmo

com uma mobilização cerrada, a ditadura só se intensificaria com mais

prisões, tortura, mortes e exílios. A anistia, marota, foi seletivamente

ampla, relativamente geral e, definitivamente, nada irrestrita.

Intacto, o autoritarismo continuou reproduzindo sua lógica nas sombras e

nas instituições. E, uma vez mais, bota na mira os livros, aqueles que

os publicam, os que os escrevem e os que os leem contra a imposição de

valores nefastos.

(Publicado originalmente no site da Revista dos Livros, Quatro Cinco Um)

O cinema e a decência no ato de acusar

Elmir Duclerc

Cena de "Os oito odiados", de Quentin Tarantino (Foto: Divulgação)

Ainda antes de entrar no curso de Direito, assisti a um filme estrelado por Al Pacino, chamado …And justice for all, em que o ator interpreta um advogado idealista que tenta desesperadamente tirar da cadeia um jovem injustamente acusado de um delito.

A certa atura, ele recebe a notícia de que seu cliente teria se rebelado, assassinado alguns outros presos e funcionários, e estava amotinado, mantendo pessoas como reféns, até ser finalmente abatido pela polícia. Tudo isso depois de ter sido brutalmente violentado (sexualmente, frise-se) por outros presos.

Talvez por influência desse filme, durante os anos de faculdade jamais me vi atuando na área penal. Imaginava que não suportaria a responsabilidade de ter nas minhas mãos o destino de qualquer pessoa que estivesse de alguma maneira exposta àquele tipo de violência, aterradora para um jovem de classe média, branco, e confortavelmente instalado na casa dos pais, recebendo todo o cuidado e proteção. Havia em mim, claramente, a ideia de que nenhuma ação humana mereceria aquele tipo de consequência trágica como resposta punitiva, mesmo em se tratando de réus culpados.

Ao final da graduação, entretanto, logo após a promulgação da Constituição de 1988, acabei prestando concurso para o Ministério Público, órgão extremamente fortalecido e redesenhado para a tutela de outros importantes direitos coletivos e difusos, e reconfigurado, inclusive, no que se refere à acusação criminal, a ponto de se dizer (quantas vezes ouvi isso!) que a instituição já não poderia ser vista como um órgão de “acusação sistemática”, mas que poderia e deveria velar pelos interesses da própria pessoa acusada de delito, para que os seus direitos fossem preservados, para que a sua inocência presumida fosse levada a sério e para que a eventual punição não ultrapassasse um milímetro daquilo que a lei estabelecia. Havia até um bordão para isso: “não somos mais promotores públicos, mas promotores de justiça”.

Ao longo desses quase trinta anos, portanto, alimentei a esperança de que a função de acusar, vale dizer, de trabalhar para que um ser humano qualquer fosse submetido aos horrores do cárcere, poderia ser exercida com dignidade, desde que fossem observadas algumas premissas.

A primeira coisa que sempre esteve clara para mim é que eu jamais poderia me colocar na condição de censor moral de quem quer que fosse (Não julgueis, porque com o mesmo critério que julgardes também sereis julgados, diz a escritura). Desde sempre, portanto, vi o crime, por mais monstruoso que parecesse, como algo humano, que precisava de uma resposta humana, dentro dos limites do que a Lei e somente ela poderia estabelecer, como condição necessária à manutenção da vida em sociedade, mas sem qualquer autoridade de juízo moral sobre quem a tivesse violado.

A segunda coisa é que, na condição de promotor de justiça, eu era apenas um servidor público, remunerado para fazer um trabalho técnico, nem mais nem menos, e sem qualquer preocupação, portanto, em obter “vitórias”, mas apenas em cumprir com minhas obrigações funcionais da melhor forma possível.

Por isso, mesmo quando atuava no júri, falando para pessoas do povo, nunca me senti confortável em agredir ou insultar as pessoas que se apresentavam como acusadas. Sempre achei isso totalmente desnecessário e de uma covardia sem tamanho.

Causa-me um imenso desconforto, portanto, ver o que está sendo exposto às escâncaras para o grande público, mas que já vem sendo percebido há muito tempo por quem acompanha de perto (de dentro, na verdade) o caminhar da Instituição na sua atuação criminal ao longo de todos esses anos. Há muito tempo já escrevi sobre aquilo que me parece um problema seríssimo na seleção e na formação dos quadros que compõem o sistema de justiça, submetidos a concursos que muito mal avaliam a capacidade de decorar irrefletidamente textos de lei ou de informativos dos tribunais superiores e desprezam qualquer outro tipo de competência, como, por exemplo, a capacidade de compreender os limites éticos e políticos de sua atuação.

O triste resultado, como já disse várias vezes, é que temos um grande número de colegas que realmente alimenta uma certa superioridade moral que os habilita a vestir a capa de vingadores contra as ações de pessoas moralmente degeneradas, que merecem a punição não exatamente pelo que supostamente fizeram ou fazem, mas pelo que são, o que significa, inclusive, que a Lei é apenas um detalhe, e muitas vezes um embaraço, uma filigrana (pra usar uma expressão em voga) que pode e precisa ser ignorada em nome de questões de ordem moral ou política.

Pior que isso, aliás, é ver esse comportamento ser tolerado e até estimulado em nome de interesses corporativos, que identificam nessa forma de se apresentar à sociedade uma maneira de assegurar prestígio e com ele manter determinadas vantagens econômicas para a carreira ou mesmo na forma de palestras regiamente remuneradas, vazias de conteúdo, onde tudo que se pretende é entorpecer a plateia desejosa de vingança com um discurso proselitista e emocional.

Na filmografia de Tarantino há um genial diálogo entre um carrasco e sua futura executada, uma mulher que está sendo levada para ser enforcada numa determinada cidade do Oeste estadunidense, desses trechos que só poderiam estar presentes num clássico como Os oito odiados.

Transcrevo:

“Muito bem, você é procurada por assassinato. Só para minha analogia, vamos supor que você fez isso. John Ruth quer levar você até Red Rock para ser julgada por assassinato. E, se for considerada culpada, o povo de Red Rock vai enforcá-la na praça da cidade, e eu, como carrasco, farei a execução. E se todas essas coisas acabarem acontecendo, é isso que uma sociedade civilizada chama de ‘justiça’. Entretanto, se os parentes ou amigos das pessoas que você matou estivessem lá fora neste momento, e depois de quebrar essa porta, eles arrastassem pela neve e a pendurassem pelo pescoço, isso, isso seria um linchamento. Agora, a parte boa do linchamento é que aplaca a sede de vingança. A parte ruim é que pode fazer o certo se tornar errado.”

“Qual a diferença?” (alguém pergunta).

“A diferença sou eu. O carrasco. Para mim não importa o que fez. Quando eu enforcar você, não terei satisfação pela sua morte. É o meu trabalho. Enforco você em Red Rock, parto para outra cidade e enforco outro lá. O homem que puxa a alavanca, que quebra o seu pescoço será um homem imparcial. E essa imparcialidade é a essência da justiça. Justiça aplicada sem imparcialidade corre sempre o risco de não ser justiça.”

Em suma, talvez esteja sobrando decoreba de legislação e faltando bom cinema na formação dos operadores das diversas instituições jurídicas.

Elmir Duclerc é promotor de Justiça em Salvador-BA e professor adjunto de Direito Processual Penal da UFBA

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Michel Zaidan Filho: Um acordão?

O primeiro suplente de deputado estadual pelo PSOL, o destemido líder do Sindicato da Polícia Civil de Pernambuco, Áureo Cisneiros foi o primeiro a se insurgir contra uma espécie de "acordão" costurado pela oligarquia que nos desgoverna e seus partidos aliados, o PC do B e o PT, para eleger o príncipe-infante, ora Deputado Federal, João Campos à Prefeitura da cidade do Recife e assim manter a hegemonia incontrastada na política pernambucana. Nada disso seria novidade, se o "acordão" não envolvesse os parlamentares (municipais e estaduais) do PSOL. Porque aí ficariam os eleitores sem muitas opções para votarem contra a reprodução do familismo amoral que reina entra nós. Disse o bravo suplente do PSOL que é desmoralizante ter feito uma oposição aos desmandos da oligarquia durante todo esse tempo, e agora se compor com ela para inviabilizar a pré-candidatura de Marília Arraes e eleger o filho de Eduardo Campos. Afirmou ainda Cisneiros que o vereado Ivan Moraes vem fazendo uma oposição "light" ao PSB, na Câmara dos vereadores, e o mandato coletivo "juntas" já teria acenado para uma possível aproximação com a bancada socialista na Assembléia Legislativa.

A se confirmarem essas notícias, vamos ter a continuidade da política do amigo e inimigo em Pernambuco, com a obstaculização de toda e qualquer possibilidade de uma terceira via democrática, socialista e de massas no estado. Lembro que esse processo não é novo no cenário política da região. A polarização entre PMDB e PFL, depois PSB e PFL tornou impossível que partidos como o PPS e o próprio PT se oferecesse como alternativa a essa polarização. O ensaio de independência e voo próprio feitos pelos petistas, com a conquista da Prefeitura do Recife, não só contou com o apoio dos socialistas como foi, depois, inviabilização pela divisão interna do partido e o oportunismo de Eduardo Campos, através do verdadeiro "Cavalo de Tróia" que foi a candidatura do empresário Maurício Rands.

É de se lamentar profundamente esse tropismo que a oligarquia dominante exerce sobre esses partidos ditos de esquerda em Pernambuco. Este tipo de "transformismo político" produzido pelos maiorais do PSB só contribui para o subdesenvolvimento da cultura partidária do estado e tira dos eleitores a possibilidade de escolha de seus candidatos preferidos. O argumento usualmente utilizado de que é necessário a união para combater o fascismo (correto, em tese) não deve ser utilizado para justificar políticas de aliança com adversários que deveriam estar no banco dos réus e não na linha de frente das negociações políticas. Lamento muito que parlamentares que militaram a vida toda contra os desmandos do atual grupo governante (e há pessoas honestas e sinceras) aceitem negar toda a sua trajetória anterior em troca de cargos e mandatos. Não pensam no futuro: apenas em sua sobrevivência imediata. Serão tão importantes assim?

PS.: Segundo um bem informado e arguto observador da cena política pernambucana, a estratégia do PSB é cooptar Geraldo Júlio para secretaria de Governo, para que ele dispute a sucessão de Paulo Câmara, assegurando assim o domínio da oligarquia em todos níveis no estado. Só falta o Palácio das Princesas intervir no PDT, temendo que o prestígio de Fátima Bernardes acabe por levar Túlio Gadelha a Prefeitura do Recife. Mas para isso, o diretório estadual do partido. Precisaria dar o aval a pré-candidatura do jovem deputado. O que não é provável que aconteça.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia

domingo, 15 de setembro de 2019

Assinar:

Comentários (Atom)