- O Partido dos Trabalhadores apresenta, em Pernambuco, um quadro paradoxal: é um partido forte, consolidado, com representantes nos três níveis de governo, mas ao mesmo tempo submisso à hegemonia política da oligarquia pernambucana Campos/Arraes. Não quero falar do outro Partido que integra a aliança governista, pois este já abdicou faz muito tempo de qualquer veleidade de autonomia ou liderança política, conformando-se em ser mero coadjuvante da coligação ora no poder. O problema da falta de autonomia do PT foi explicado pelo ex-vereador (hoje secretário) Dilson Peixoto como tendo o partido uma estratégia nacional e Pernambuco não poderia ficar de fora, qual seja: a eleição de um candidato petista à Presidência da República e o indispensável apoio do PSB a esta candidatura. Foi o que se deu entre nós, com o sacrifício da candidatura da hoje deputada Marília Arraes.

As imagens que circularam pelas redes sociais, mostrando Lula de braços dados ou com os bracos levantados, ora com Marília Arraes ora beijando o filho de Eduardo Campos parecem reeditar a mesma história da eleição passada: com uma mão, Lula acena para a militância petista entusiasmada com a possibilidade de o partido ter candidatura própria, com a outra parece selar um acordo de cúpula com os herdeiros do legado político eduardista. Afinal, teremos a reedição dessa nefasta aliança, com o sacrifício - outra vez - de uma candidatura petista que vem se mostrando viável e competitiva?

É de se lamentar - e muito - essa duplicidade de atitudes. O pragmatismo em política sem seus limites: não só numa ética das convicções ideológicas ou programáticas, mas nos compromissos assumidos publicamente com o povo. Como é possível continuar acendendo uma vela para Deus, e outra para o Diabo? - Seja qual for o projeto (ou estratégia) nacional do Partido dos Trabalhadores e seu candidato às eleições presidenciais de 2022, o PSB será levado pela força da gravidade a apoiar o PT; não é necessário que determinadas lideranças regionais lulistas e arraesistas entreguem numa bandeja a cabeça de um projeto de autonomia polítoco-partidária no estado, e os demais companheiros digam "amém", "amém".

Se quisermos romper com esse circulo infernal da reprodução do poder oligárquico em Pernambuco é preciso ousar, ter coragem de abrir uma via própria para a esquerda passar, mesmo que isto custe mandatos, cargos e eleições. No início, o PT foi capaz de fazer isso. Por que agora não consegue mais? - Será que a idade da razão (ou do acomodamento político-institucional) chegou nas cabeças de alguns líderes locais da agremiação partidária? - É tão importante assim ocupar uma secretaria sem importância ou um mandato senatorial em troca de um verdadeiro projeto de hegemonia política em Pernambuco? - Considero isso não só uma pequena política, mas sobretudo uma traição aos compromissos democráticos e populares assumidos historicamente com a sociedade.Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

terça-feira, 26 de novembro de 2019

sexta-feira, 22 de novembro de 2019

Das bordas do Brasil nasce uma revolução literária no hemisfério sul

Descendente de negros e indígenas, o baiano Itamar Vieira Jr é autor de 'Torto arado', publicado pela Todavia (Foto: Valdizio Soares)

Quando o poeta cearense Mailson Furtado, nascido e criado na cidade de Varjota, sertão nordestino, ganhou o Prêmio Jabuti de livro do ano em 2018 com À cidade, uma obra que não tinha editora e fora bancada com recursos próprios, ficou claro que algo estava mudando na literatura brasileira. Maílson, grande vencedor do mais prestigiado prêmio literário brasileiro, era um artista periférico, nascido em uma família pobre e sem conexões com o establishment da literatura nacional. No mesmo ano, o baiano Itamar Vieira Jr, descendente de negros e indígenas, abocanhou 100 mil euros do Prêmio Leya com seu romance Torto arado (Todavia), que contava a história de duas irmãs quilombolas envolvidas em conflitos agrários no sertão baiano. Ainda em 2018, Raimundo Neto, autor homossexual, nascido no sertão do Piauí, fora agraciado com o Prêmio Paraná de Literatura com o excelente livro de contos Todo esse amor que inventamos para nós, protagonizado por gays, travestis e outras personagens LGBTQ+.

Dois anos antes, Micheliny Verunschk, nascida no sertão de Pernambuco, já havia sido agraciada com o Prêmio São Paulo de Literatura por sua versão barroca da história de Teresa, uma santa popular suicida cultuada no nordeste brasileiro. Em comum, esses quatro autores nordestinos, ponta de lança de um movimento literário maior que eclode na década de 2010, tinham o fato de virem de fora dos centros de poder do Brasil, serem parte de grupos discriminados, produzirem uma literatura épica e poética e não terem começado suas carreiras apadrinhados por grandes editoras.

Até então, a literatura brasileira dos anos da redemocratização e da chamada Nova República tinha cara, gênero e classe social: era dominada por autores homens, brancos, “não-jovens”, ricos e heterossexuais nascidos nos grandes centros urbanos da regiões sul-sudeste do país. Seu estilo muitas vezes privilegiava a autoficção e sua temática estava mais focada nos dramas internos e no fluxo psicológico do que em grandes acontecimentos ou na narrativa romanesca tradicional. A oposição binária a isso seria a “literatura periférica/marginal” dos artistas das favelas brasileiras, também vindos dos grandes centros urbanos do sudeste e, muitas vezes, produzindo prosa autobiográfica e protagonizada por homens heterossexuais. Exceção feita para a mineira Ana Maria Gonçalves, escritora afro-brasileira, e seu Um defeito de cor (2006), espécie de madrinha espiritual desta geração que escreve “histórias de dimensão épica e sobre um Brasil profundo” como definiu o escritor Krishna Monteiro, ele próprio um autor negro, nascido no interior do Paraná e cujo livro de estreia O que não existe mais (Tordesilhas) foi finalista do Prêmio Jabuti.

Esta premiada literatura “neoregionalista” (título problemático, pois foge da universalidade buscada pelos autores citados e flerta com uma hierarquia de que só se é universal quando central) aparenta romper com os padrões colonialistas e europeus pelos quais a prosa brasileira vinha enveredando. É literatura produzida fora dos grandes centros urbanos, nas regiões de sertão, por membros pouco representados e periféricos da sociedade brasileira (negros, mulheres, pobres, homossexuais e indígenas) e que rejeita a exclusividade do binarismo “periferia urbana – centro urbano”, apresentando uma pluralidade de regiões, sotaques, cores e perspectivas de um país continental. Verunschk reflete sobre isso em entrevista na Revista Pessoa para a escritora Paula Fábrio – ela também vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura pelo elogiado Desnorteio (Patuá): “Não somos a Europa. Nossas combinações, arranjos, nossos modos de pensar são inclusivos, não-binários, vertiginosos. O nosso design pode se esforçar pela brancura escandinava, mas somos outra coisa, somos a estátua de murta, de que falava o padre Antonio Vieira em um dos seus sermões. Não podemos ser mármore, porque nasce um broto onde deveria ser um olho, um galho fora de ordem onde deveria ser um braço.”

Quando observamos os premiados romances de Verunschk e Vieira Jr, especificamente, notamos uma identidade brasileira moderna, mas com raízes fincadas nas tradições e particularidades do continente latino-americano, atualizando para o século 21 o legado de artistas de língua portuguesa como Guimarães Rosa, Glauber Rocha, João Cabral de Melo Neto e do luso José Saramago. É marcante também a presença do jarê, religião afro-brasileira, em Torto arado, de Vieira Jr, (cuja última parte é narrada por uma entidade) e da religiosidade popular devota de santos “leigos” em Nossa Teresa: vida e morte de uma santa suicida (Patuá), de Verunschk. Essa espiritualidade mágica remete ao realismo fantástico latino-americano (da qual Verunschk se diz admiradora de Borges e Vieira Jr. de García Marquez), mas parece avançar para uma representação menos exótica e mais genuína, alinhando-se ao perspectivismo ameríndio teorizado por Viveiros de Castro e lido, na prática, no livro A queda do céu (Cia das Letras) do xamã yanomami David Kopenawa, outro grande marco literário decolonialista da década de 2010.

Foi por tudo isso que cravei com gosto a frase: “A literatura brasileira vive seu melhor momento nos últimos 50 anos” no jornal alemão Frankfurter Rundschau e na rádio francesa RF1. Não era só a empolgação caipira de dar entrevistas internacionais divulgando meu romance Desamparo (Reformatório) durante a Feira do Livro de Frankfurt, maior feira literária do mundo, mas uma fé gigante nos livros que ando lendo, nas conversas que ando tendo e na esperança de abrir algum espaço para nós, escritores brasileiros, no disputado mercado europeu. É importante a literatura brasileira ser arejada pelos ventos que sopram no norte-nordeste, nas periferias, nas florestas, nas zonas rurais. É importante que ela seja vista como um corpo múltiplo de peso e não apenas fruto de um ou outro iluminado que rompe os muros ocidentais da Europa e Estados Unidos. Por isso foi um prazer gigante ter feito uma tour literária na Feira de Frankfurt ao lado do meu irmão-escritor Alexandre Ribeiro, autor do best seller das ruas Reservado (Miudeza) e ter trombado, no percurso, com mulheres ativistas e intelectuais maravilhosas como as escritoras afro-brasileiras Waleska Barbosa e Djamila Ribeiro.

Há “uma revolução literária no hemisfério sul” gritou o diário alemão Frankfurter Rundschau fazendo eco às reportagens do italiano Corriere della Sera e da RFI francesa, onde eu, saído do extremo-oeste paulista, e o ultrajovem Alexandre Ribeiro, nascido e criado na Favela da Torre, nos atrevemos a dar entrevistas. Fiz questão de citar o máximo possível de autores, ativistas e editoras independentes nessas reportagens. É pouco, mas é só a ponta do iceberg da melhor literatura que quem está vivo pode escrever. É por isso que meu mantra segue rezando: leia autores vivos, compre seu livros, adote suas obras nas escolas e cursos. Compre os livros que as editoras independentes publicam. Presenteie seus amigos com livros de autores do seu tempo, adapte suas obras para o cinema. Acredite, há literatura que pulsa no Brasil.

FRED DI GIACOMO ROCHA é escritor e jornalista; autor de Desamparo (Reprodução)

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

segunda-feira, 18 de novembro de 2019

Michel Zaidan Filho: O fim e as metamorfoses do emprego

Durante os longos oito anos do governo de Fernando Henrique Cardoso uma

declaração do seu ministro do trabalho ficou famosa: "acabou-se a época

das políticas de pleno emprego". Esta época coincidiu com o aumento

exponencial do desemprego e as tentativas de substituir as intervenções

públicas no mercado de trabalho por uma microeconomia do emprego, com

ajustes pontuais no "mau" funcionamento do mercado de trabalho:

intermediação, qualificação profissional,e políticas compensatórias para

os desempregados.

Segundo o governo tucano, em razão da exaustão do modelo fordista e a concorrência internacional, os sistemas nacionais de emprego teriam que lidar com a falta de poupança interna e externa para alavancar o desenvolvimento econômico e as antigas políticas keynesianas de demanda teriam de ser substituídas por políticas de oferta: atrair investimentos estrangeiros com baixa carga tributária e a desregulamentação do mercado de trabalho. Daí a palavra de ordem: "destruir o legado varguista". Na acepção tucana, flexibilizar ou desregulamentar as relações de trabalho e desengessar a justiça do trabalho, acabando com seu caráter normativo e vinculante. Substituir a rede de proteção social do trabalhador por políticas de funcionamento do mercado de trabalho. Trocar a CLT por contratos provisórios , precários, desregulamentado de trabalho.

O que Fernando Henrique Cardoso tentou, foi

finalmente atingido por Michel Temer e Jair Bolsonaro, praticando uma

modalidade de ultraliberalismo a serviço das empresas e dos empresários.

Mas esse cenário de barbárie e selvageria foi muito ajudado pela nova

morfologia da classe trabalhadora brasileira, pelos info-proletários ou

os trabalhadores da época digital. Diante desse novo quadro, a

flexibilização, desregulamentação e precarização da força de trabalho

foi mais longe do que se imaginava nos anos 90. E contou com a ajuda de

uma perigosa ideologia: a do empreendedorismo. Ou seja, ser patrão de si

mesmo, não ser empregado de ninguém. Some-se a isso a pregação

individualista das igrejas neopentecostais e sua teologia da

prosperidade.

O cenário pós-CLT, que ameaça destruir o Direito

do Trabalho e extinguir a Justiça trabalhista, apresenta duas

modalidades de trabalhadores que parece ter afastado todas as garantias

legais dos trabalhadores e dispensado a indispensável tutela jurídica

das relações de trabalho: os serviços on-demand e o crowdwork.

As palavras podem ser estranhas, mas o seu significado está presente no

cotidiano da população brasileira. Trata-se de trabalhadores

de aplicativo e plataformas digitais (aqueles de bicicleta e bau nas

costas, debaixo do sol) - Uber, Ifood e outras marcas - O segundo são

plataformas de prestação de serviço e de consumo que se comunicam

sozinhas, sem a intermediação de ninguém. Este é o cenário de uma

modalidade de trabalho perverso, precário, sem nenhuma proteção, que ainda faz o trabalhador

imaginar que não tem patrão nem é explorado por ninguém. Uma situação

inédita onde a exploração da força-de-trabalho se disfarça pelo

funcionamento das info-redes e ele não ver quem está do outro lado da

operação.

As consequências desse modelo tanto no que diz respeito à subjetividade do operário quanto às suas possibilidades de organização sindical são muito sérias. A captura da subjetividade do trabalhador, a fragmentação e o isolamento dessa categoria, bem como as imensas dificuldades de proteção legal desse info-proletariado estão na mesma proporção do avanço dessa modalidade de trabalho entre os desempregados, os que complementam sua renda ou simplesmente os que acham que vão ganhar muito dinheiro com esse trabalho. O desafio para o Direito do Trabalho e a magistratura laboral para oferecer a sua tutela jurídica a esses trabalhadores tem sido enorme e está ainda muito longe de ter encontrado o seu marco legal satisfatório.

Que tem autonomia e liberdade.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD/UFPE

domingo, 17 de novembro de 2019

domingo, 10 de novembro de 2019

terça-feira, 5 de novembro de 2019

quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Olga Tokarczuk e o Nobel tardio

Ganhadora do Nobel de

Literatura, escritora polonesa traz personagens excêntricas em um mundo

onde matar e causar dor é algo normal

Camila von Holdefer

23out2019 19h15

A escritora polonesa Olga Tokarczuk Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Tokarczuk, Olga

Sobre os ossos dos mortos

TRAD. Olga Bagińska-Shinzato

Todavia •

256 pp •

R$ 59,90

TRAD. Olga Bagińska-Shinzato

Todavia •

256 pp •

R$ 59,90

Conflitos

internos da Academia Sueca fizeram com que o Nobel de Literatura dado a

Olga Tokarczuk, correspondente ao ano de 2018, só fosse anunciado em

2019. Tida como uma das favoritas ao prêmio, a polonesa nascida em 1962

foi saudada pela “imaginação narrativa” — incluindo aí o “cruzamento de

fronteiras como uma forma de vida”.

Há várias maneiras de interpretar a última afirmação do comitê. Sobre os ossos dos mortos,

publicado originalmente em 2009 e lançado agora no Brasil pela Todavia,

talvez seja o melhor exemplo do modo como demarcações territoriais são

constantemente questionadas na obra de Tokarczuk.

Embora seja uma espécie de romance policial, a

singularidade da narradora, de seus pontos de vista e de seus interesses

sugere uma mistura peculiar de gêneros. Janina Dusheiko é uma mulher

idosa que só bebe chá preto e vive sozinha em um vilarejo isolado na

fronteira com a República Tcheca. Seus dias se dividem entre as

caminhadas pelo lugar, a tradução de poemas de William Blake e as aulas

de inglês para crianças.

Dusheiko não apenas detesta o próprio nome, que

considera um equívoco, como se refere às outras criaturas da maneira que

lhe parece mais conveniente ou apropriada — é o caso de Pé Grande, o

vizinho, encontrado morto ainda nas primeiras páginas do livro. A ele se

seguirão outros homens.

Para a senhora Dusheiko, “chamar as coisas pelo

nome” inclui não só rebatizar os seres conforme a essência de cada um,

mas usar o adjetivo “diabólico” para descrever os postos de caça

espalhados estrategicamente pela região em que vive. Ela enfrenta “um

luto interminável por cada animal morto”. É a uma vingança dos animais

contra a crueldade humana que a senhora Dusheiko atribui as mortes em

sequência. Condene os outros ao inferno, diz, e “o mundo todo se

transforma num inferno”.

“Essa grande matança cruel, insensível, mecânica,

sem nenhum remorso, sem nenhuma pausa para pensar [...]. Que mundo é

esse onde matar e causar dor é tido como algo normal?”, quer saber a

senhora Dusheiko. Os ataques mais devastadores daquilo que ela chama de

suas “moléstias”, e que incluem uma lista extensa de dores e achaques,

são os de lágrimas vertidas sem qualquer controle. As lágrimas limpam,

garante, e são o motivo pelo qual ela enxerga melhor do que todos os

outros.

Outras frequências

É quase como se Janina Dusheiko fosse uma Elizabeth

Costello (a famosa personagem de J. M. Coetzee) menos pretensiosa. O

tom, no entanto, é muito semelhante. “Assim seria o mundo”, diz a

narradora de Tokarczuk ao denunciar o tratamento dado aos animais, “se

os campos de concentração se tornassem algo normal.”

O movimento das duas personagens é bem parecido: ambas tentam se colocar no lugar daqueles outros,

por mais difícil que o exercício possa parecer. Se a intelectual

Costello segue um conhecido texto de filosofia da mente ao questionar

como é ser um morcego, há, talvez, algo de espontâneo na indagação

idêntica da senhora Dusheiko. “Como todos parecemos aqui embaixo quando

somos vistos por seus sentidos?”, pergunta. “Essencialmente”, ela

acredita ter “muito em comum” com os morcegos, já que também enxerga “o

mundo em outras frequências, às avessas”.

Para essa narradora, não podemos ter certeza de nada. Ela acha que a mente é um objeto ‘tênue’ demais

O pulsar em outra frequência e a visão do mundo por

uma espécie de lado avesso são comuns aos personagens de Olga Tokarczuk.

É a essa representação nada inédita — o excêntrico que aparentemente

detém o bom senso que falta ao senso comum — que Tokarczuk fornece

contornos originais, eliminando a ingenuidade. Um sem-número de detalhes

curiosos se combinam para formar uma voz estranha e fascinante. A

senhora Dusheiko diz enxergar tudo como “anormal, horrível e perigoso” e

pressentir “apenas catástrofes”. É provável que venham daí as suas

pequenas batalhas diárias — contra as árvores cortadas, contra os ralis

de carros barulhentos e poluentes— que pareceriam tão banais à maioria.

Tokarczuk venceu o Man Booker Prize em 2018 com a tradução de Bieguni, de 2007, que virou Flights. Uma das primeiras personagens que a narradora viajante de Bieguni encontra é Aleksandra, que também luta pelos direitos dos animais. “O verdadeiro Deus”, diz Aleksandra, “é um animal.”

Diferentemente da senhora Dusheiko, a narradora de Bieguni (que será relançado no Brasil pela Todavia como Viagens)

não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Sua energia, garante

ela, vem do movimento. Em passagens que variam de poucas linhas a

algumas páginas e que vão do século 16 ao presente, ela tece um

encantador catálogo de histórias e indivíduos, tanto reais quanto

imaginários. Se Sobre os ossos dos mortos questiona as fronteiras que nos separam de outros seres vivos, Viagens questiona todo tipo de fronteira — a começar pelas clássicas do tempo e do espaço.

Lá está, no olhar da narradora de Viagens, a

visão pelo avesso que marca a senhora Dusheiko. O que a faz viajar é a

necessidade de seguir o que chama de “erros” e “enganos” do mundo. Seu

olhar repara no que é desviante, no que é grande ou pequeno demais, no

que não se encaixa. Os gabinetes de curiosidades, os Wunderkammer,

algo a que o produto final do livro acaba por se assemelhar, lhe

interessam desde sempre. Esses gabinetes contêm, afinal, “as coisas que

existem nas sombras da consciência”.

Para essa narradora — uma mulher que gosta de

tricotar quando viaja —, não podemos ter certeza de nada. O mundo não é

para ela “inerte e morto, [nem] governado por leis relativamente

simples”, que podem vir à tona através de experimentos. Ela, que assim

como Tokarczuk estudou psicologia, acha que a mente humana é um objeto

de estudo “tênue” demais.

Já a senhora Dusheiko confia cegamente na

astrologia. Seus mapas astrais são feitos em um computador instalado na

mesa da cozinha. Entre a genética e o movimento dos astros, ela acha que

a diferença reside apenas na escala. A lente da astrologia também acaba

definindo uma característica da própria escrita de Tokarczuk: é quando a

senhora Dusheiko diz que “o mundo é uma grande rede, um todo único, e

não existe nada que esteja isolado”. Mesmo em um livrofragmentado como Viagens há uma uniformidade difícil de ignorar. Hásentido na aleatoriedade; há algo que transcende e destrói certas divisas.

Talvez os livros de Olga Tokarczuk ecoem, ainda,

outra observação da mesma estranha senhora: “Que grande e cheio de vida é

o mundo”.

Michel Zaidan Filho: A responsabilidade civil e penal pelos crimes ambientais

O (des)governo do senhor Jair Bolsonaro vem se caracterizando pela ocorrência de inúmeros crimes ambientais, mal denominados de "desastres ambientais" ou "tragédias ambientais". Ninguém desconhece o desprezo já manifestado por esse mandatário pela questão do socioambiental e as políticas de preservação do meio ambiente.Inspirado num ultraliberalismo selvagem, este governo ver a preservação dos recursos naturais, as reservas indígenas e as terras dos quilombolas como meros empecilhos ao desenvolvimento de grandes negócios, mesmo que isso implique em crime de lesa-pátria ou lesa-sociedade. Por ele, a amazônia inteira e as terras indígenas seriam vendidas a preço de banana, na bacia das almas, com ajuda do BNDES.

Dessa forma, não há como deixar de responsabilizar a

administração federal (e seus ministérios competentes) em face dos

crimes ambientais que vêm se sucedendo num triste cortejo, entre nós.

Primeiro, o incêndio da floresta amazônica, hoje já desvendado pela

denúncia de ação concertada e deliberada de uma associação de

produtores, articulada pelas redes sociais, para atear fogo na "hiléia

brasileira", como chamava Gastão Cruz. Vem daí, aliás, as manobras

diversionistas, empregadas por Bolsonaro, de culpar as ONGs e os

ambientalistas pela destruição da flora amazônica. Ou de recusar a ajuda

internacional para combater o incêndio, alegando ser a ajuda uma

afronta à soberania do país. Agora, tão grave como o incêndio, surge

o vazamento de óleo nas praias brasileiras, mais uma vez atribuída ora

ao governo venezuelano ou aos ambientalistas. Como no primeiro caso, já

se sabe que o vazamento do óleo veio do fundo do mar, não da

superfície. E isso em razão do rompimento de uma barreira na exploração

das camadas de petróleo do pré-sal, por empresas estrangeiras, no campo

de Tupy.

Assim, coloca-se a candente questão: a quem cabe a

responsabilidade civil e penal por tal crime ambiental, em nossas

praias? - A sociedade civil e suas organizações não-governamentais? - às

empresas contratadas para fazer a extração do petróleo no fundo do mar?

Ao governo brasileiro e seus órgãos de controle e fiscalização do

meio ambiente? À comunidade internacional?

Naturalmente, que aos bravos militantes que se

voluntariam para cuidar da natureza e reparar os danos a ela, não. Uma

coisa é a consciência ambiental e o nosso papel de preservar a natureza,

inclusive para as gerações futuras. Outra bem diferente é o papel das

empresas privadas - que ganham muito dinheiro - para explorar as nossas

riquezas naturais. Estas são - antes de tudo - os primeiros agentes

responsáveis, tanto do ponto de vista civil como penal, pelo crime

ambiental. Por isso, devem ser processadas, condenadas e obrigadas a

combater o sinistro que provocaram por imperícia, descuido ou má-fé.

Segundo, o governo federal e seus ministros. Trata-se de um crime de

lesa-sociedade nacional. A competência para ajuizar e punir é das

autoridades federais. Não fazê-lo é pecar por grave omissão ou

cumplicidade com as empresas criminosas.

Digo isso, para que não se inverta a responsabilidade

pelos danos ambientais no Brasil. É muito importante a mobilização da

sociedade em defesa da natureza, sobretudo como efeito de demonstração

e formação da opinião pública favorável à preservação do meio ambiente.

Mas ela não tem o poder de polícia, os recursos tecnológicos

necessários, nem o poder econômico para reverter - por si só- uma

agressão tão profunda às nossas praias, aos meios de sobrevivência dos

pescadores e marisqueiras e aos cidadãos e cidadãs em geral. Além do

quê, não é justo deixar impunes os principais responsáveis pelo crime

ambiental. A isso, deve somar-se a opinião pública internacional sobre a

falta de políticas (e fiscalização) sócio-ambiental desse lamentável

(des)governo da república brasileira.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

Brasil: o laboratório interseccional do neoliberalismo

o outro lado da lógica interseccional dirigida contra as minorias está a celebração do homem branco (Foto: Arte Revista Cult)

O Brasil de Bolsonaro não é uma exceção no cenário mundial, assim, não deve ser reduzido a uma aberração cultural. Pelo contrário, o Brasil de Bolsonaro é exemplar: ilustra uma deriva populista que afeta outros países em outras partes do mundo como a Turquia de Erdoğan, a Hungria de Orban ou as Filipinas de Duterte. Ecoando Vladimir Safatle, podemos falar de um “laboratório global onde as novas configurações do neoliberalismo autoritário são testadas, no qual a democracia liberal é reduzida a uma mera aparência”. Podemos fazer um paralelo com o Chile de Pinochet que, após o golpe de Estado de 1973, serviu de laboratório para o neoliberalismo. Em ambos os casos, o chileno e o brasileiro, se tratou de excluir um partido de esquerda apoiado pelas classes populares do processo eleitoral (como foi o caso das eleições brasileiras de 2018, o que pode ser constatado nas pesquisas de intenção de voto). De fato, as classes populares se beneficiaram de políticas inclusivas colocadas em curso. Segundo o Banco Mundial, entre 2004 e 2014, o Bolsa Família tirou 28 milhões de brasileiros da pobreza. Paralelamente a isso, tanto no Chile do passado quanto no Brasil recente, tratou-se também de se dar lugar aos “Chicago Boys”. No caso brasileiro, a virada neoliberal tardia de Jair Bolsonaro, pode ser resumida na escolha de Paulo Guedes, anunciada ainda durante a campanha, para gerir a pasta da Economia, decisão anunciada já durante a campanha presidencial, o que eu vejo como umas das condições que possibilitou sua chegada ao poder.

Forma e estilo políticos

É importante, porém, marcar as diferenças significativas entre a ditadura neoliberal de Pinochet e o regime de Bolsonaro. Este último se inscreve no que eu chamei de “o momento neofascista do neoliberalismo”. Em primeiro lugar eles se atém a diferenças na forma e o estilo da política em cada caso. No caso brasileiro, tirar o Partido dos Trabalhadores do poder exigiu um duplo golpe: primeiro um golpe parlamentar, com o impeachment de Dilma em 2016, e depois um golpe judicial, proibindo Lula, o favorito da pesquisa, de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Contudo, tudo isso é muito diferente dos golpes militares que vimos no Chile em 1973, ou no Brasil em 1964. Agora não vemos mais tanques nas ruas. Como quando assistimos à crise econômica na Grécia, momento no qual a hashtag #ThisIsACoup denunciou a imposição dos valores da Europa financeira ao governo de Syriza, numa fórmula que se pautou pela lógica: “bancos sim, tanques não”. O mesmo, penso, valeu para o Brasil – mesmo que Bolsonaro, capitão do exército, reivindique fortemente o legado da ditadura militar, incluindo tortura e assassinatos, como bem salientou a historiadora francesa Maud Chirio. De minha parte resumi essa manobra na fórmula: “Voto sim, coturnos não” (ver artigo Un coup d’État démocratique. Du 49-3 à Nuit Debout). Dois anos depois, em 2018, nas ações contra Lula, foram juízes e não mais os carrascos de outros tempos aqueles que o tiraram do páreo. Propus chamar esse duplo golpe de Estado institucional (que matou dois coelhos com uma cajadada), de um “golpe de Estado democrático”. Um golpe contra a democracia, dentro do jogo democrático.

Dar uma aparência democrática ao golpe foi importante: por um lado, foi possível enganar os observadores, como evidenciado por um editorial constrangedor no Le Monde em 2016: “Brasil: isto não é um golpe de Estado”. Por outro lado, essa aparência democrática, permitiu que os neofascistas de hoje invertessem antigas estratégias retóricas apropriando-se, como se passou na França, do léxico da Resistência, como na França ocupada durante a II Guerra, transformando em “colaboradores”, aqueles e aquelas que procuram assegurar direitos às minorias políticas, de modo que agora já só denunciam a democracia, mas reivindicam-na em nome do povo.

Em segundo lugar, ainda me referindo à forma e ao estilo político, os ditadores dos anos 1970 eram sérios, até sombrios. A sua gravidade obscura parecia anunciar esquadrões da morte… hoje, o que domina é a figura do bufão. Parece que o bobo da corte e o rei são agora a mesma coisa. Como num espelho deformado da dignidade de Dilma ou Lula, o estilo grotesco de Bolsonaro lembra Donald Trump, Matteo Salvini ou Boris Johnson. Esse novo estilo populista deixa transparecer um desprezo pelo povo: é como se eles, o povo, estivesse fadado à vulgaridade. Mas esse estilo é, sobretudo, um gesto político. Por um lado, temos uma política de repugnância: o Presidente do Brasil não hesitou em tweetar, condenando o carnaval, imagens que mostravam um homem urinando sobre outro. Por outro lado, o que esse estilo mostra é uma recusa à política democrática. O citado vídeo lembrou uma gravação na qual Trump é acusado de ter pago prostitutas para fazer “chuva dourada” na cama onde Barack Obama e sua esposa dormiriam em Moscou…

A política da repugnância e a política como repugnante se confundem. Pensemos no ensaio sobre o “ridículo político” publicado em 2017 por Marcia Tiburi. A filósofa analisa a “berlusconização” do discurso político, ou para retomar seu neologismo, a “ridicularização”: pois não se trata apenas de mentir (fake news) mas também não ter pudor de proferir disparates (mais do que dizer “besteira”, é dizer “bullshit”, nas palavras do filósofo americano Harry Frankfurt ou, em bom português: “falar merda”). As derivas escatológicas de um Trump ou de um Bolsonaro são a confirmação literal disso que estou tentando argumentar. Nessa (escato)lógica, o presidente dos Estados Unidos descreve países africanos e o Haiti, fontes de emigração, como “países de merda”, enquanto o presidente brasileiro, ao apelar a um, não menos racista, “controle de natalidade”, propõe, como medida ecológica, “fazer cocô a cada dois dias”… As duas lógicas convergem, usa-se uma linguagem do nojo para tornar nojenta a linguagem. Juntas, significam um ódio à política democrática, que também se manifesta no disfarce democrático dos atuais golpes de Estado.

Ressentimento político

As diferenças entre o laboratório brasileiro e o chileno, entre nosso momento neofascista e as ditaduras dos anos 1970, não param na forma e no estilo. Eles vão mais fundo, quer dizer, envolvem também o conteúdo do discurso e as políticas que acompanham esses discursos. É claro que as questões de classe permanecem fundamentais: a deriva autoritária é uma reação contra as mobilizações políticas das classes trabalhadoras e as transformações sociais que estas provocam. No caso do Brasil, isso fica claro em 2013, quando a Emenda Constitucional 72, mais conhecida como PEC das Domésticas, estendeu a legislação trabalhista vigente às empregadas domésticas, limitando as horas de trabalho e garantindo que elas recebessem horas extras e adicional noturno. As classes médias, que encararam esse progresso social como uma espécie de perda de “direitos”, tiveram um papel decisivo nos protestos contra o Partido dos Trabalhadores. O mesmo se deu em relação às viagens aéreas que já não eram uma exclusividade da burguesia, e que passaram a ser acessíveis também às classes populares. A democratização foi vista como uma ameaça aos privilégios de classe. Isto tudo lembra a indignação causada pelas medidas sociais de Salvador Allende no Chile: é como se as medidas a favor das classes populares fossem o mesmo que prejudicar as classes médias.

No meu ensaio “Populismo e o ressentimento em tempos neoliberais”, tentei analisar esse tipo de política, baseadas no medo da perda de privilégios. Pois, como analiso, não se trata apenas de um anti-elitismo, como é o caso dos populistas de esquerda (povo x elite). Como salienta John B. Judis, com razão, “os populistas de direita defendem o povo contra uma elite a qual acusam de de proteger um terceiro grupo constituído por imigrantes, muçulmanos e militantes negros. O populismo de esquerda é binário. O populismo de direita é ternário. Esse populismo ternário olha para cima, mas também para baixo, mas também na direção de grupos de excluídos”. Essas duas formas raivosas levam a efeitos diferentes. É importante distinguir entre os efeitos mobilizados com sucesso pela extrema direita e aqueles que a esquerda espera poder suscitar – como indignação generosa que a injustiça desperta. O ressentimento é uma “paixão triste”, como disse Espinoza. A verdadeira força motriz da indignação é “a ideia de que existem outros que estão gozando em meu lugar; se eu não gozo, se eu não desfruto, é por causa deles”. E essa raiva frustrante se transforma ele mesma em gozo”. Em outras palavras, é uma reação, não às desigualdades, mas ao avanço da igualdade. É aqui que entra o ressentimento, não dos “perdedores” da globalização, como a gente gosta de acreditar, mas daqueles que, independentemente de seu sucesso ou fracasso, culpam o fato de que outros, que não merecem, estarem se dando melhor. É assim que podemos entender a raiva contra as minorias, contra as mulheres, mas também contra os “necessitados”. O que o populismo de direita detesta mais que a “gentalha”, quer dizer, aqueles pobres que só merecem o pouco que têm, ou melhor, que não merecem nada – são “burgueses intelectualizados”, a “esquerda caviar”, aqueles que têm além de diplomas universitários, a arrogância de não perceber que o capital cultural que compõe seu patrimônio, só tem valor para eles, ou seja, aqueles que podem perder a pose, mas não perdem a soberba. “(Populismo: o grande ressentimento, 2017, citações pp. 76 e 70). Apostar na miséria popular não é só reduzir, indevidamente, as classes populares ao voto populista e, simetricamente, o voto populista às classes populares. Significa ainda recusar a reconhecer as classes populares como compostas por verdadeiros sujeitos políticos – para o bem ou para o mal. Considerar as classes populares como meras vítimas é negar-lhes qualquer capacidade de agência (agency).

O ressentimento neoliberal hoje em dia não concerne exclusivamente às relações de classe, ele toca na política de identidade. No Brasil, como em muitos outros países, dos Estados Unidos à Rússia, da Hungria à Itália, vimos, na década de 2010, o crescimento não apenas dos movimentos sociais reacionários, como na França; assistimos ainda o surgimento da cruzada lançada pelo Vaticano e de verdadeiras campanhas de políticas anti-gênero em nível governamental e, portanto, de políticas de Estado, na Europa, mas também na América Latina e mundo a fora. Em contrapartida, vimos “populistas de direita”, aos quais eu prefiro chamar neofascistas, fazerem campanha sexistas e homofóbicas. Trump, por exemplo, não tinha revelado seu sexismos, em seu aspecto mais chocante, até à divulgação da gravação em que ele se gaba de “pegar mulheres pela xana” (pussy grabbing). Longe de enfraquecer o apoio a ele, esse tipo de declaração reforçou esse apoio, como? Da mesma forma, Bolsonaro não sofreu com as declarações sexistas e homofóbicas que fez. Ao invés disso elas mobilizam ainda mais seu eleitorado, justamente porque elas conseguiram chocar a odiada “esquerda caviar”. A campanha de rumores totalmente descabidos sobre a distribuição do suposto “kit gay” nas escolas, ecoa campanhas semelhantes que ocorreram na França entre 2010 e 2014, o que mostra que este é um tipo de estratégia política deliberada.

O que isso tudo tem a ver com o neoliberalismo? Podemos supor que o anti-intelectualismo que incentiva ataques contra a (suposta) “teoria de gênero” e promove a defesa do “senso comum” (este é também o nome de um movimento católico que lutou contra a abertura do casamento para casais do mesmo sexo na França), assume seu pleno significado em um mundo neoliberal. Podemos pensar, por exemplo, nos ataques violentos contra a filósofa Judith Butler enquanto sua esfinge era queimada em São Paulo, em 2017. De fato, este anti-intelectualismo é o que torna possível dirigir o ódio populista das elites somente para as elites culturais – como se o verdadeiro privilégio, longe de ser econômico, fosse sobretudo cultural. Em outras palavras, no exato momento em que o capital cultural está perdendo sua importância relativa em relação ao capital econômico, é a retórica que permite substituir o primeiro pelo segundo. As ameaças à liberdade acadêmica hoje, sobretudo à filosofia e às ciências sociais, confirmam que o neoliberalismo está muito bem adaptado ao anti-intelectualismo que ataca o pensamento crítico.

Podemos mesmo ir mais longe: a reação sexual desempenha agora um papel crucial no sistema neoliberal. O fato de Paulo Guedes ter visto a necessidade de redobrar os insultos sexistas de Jair Bolsonaro contra Brigitte Macron nos dá uma indicação precisa disso: a política sexual e a política econômica andam, hoje em dia, de mãos dadas. Esta é a tese central do livro de Melinda Cooper sobre a relação entre o neoliberalismo e o novo conservadorismo moral: “valores familiares” (para usar o título) são tão econômicos quanto culturais. Pensar no capitalismo neoliberal, portanto, nos convida a ir além da distinção entre políticas redistributivas e políticas de reconhecimento (para usar o vocabulário de Nancy Fraser). Longe de se oporem, como a esquerda muitas vezes acreditou, a moralidade e o mercado andam de mãos dadas nesse novo sistema político. Se lança mão de uma forma de privatizar a ordem social, forma esta que se baseia cada vez mais, na responsabilidade individual e familiar, e não no Estado. Este livro que acabo de citar, inspirou a cientista política Wendy Brown a pensar na “ascensão das políticas antidemocráticas no Ocidente”, numa revisão de suas análises anteriores sobre o “pesadelo americano”, ou seja, a levou a repensar a aliança antinatural entre os partidários do neoliberalismo e os defensores da reação moral: não estaríamos, pelo contrário, na origem mesmo do projeto revisionista capitalista, como atesta a obra de Friedrich Hayek?

A fúria do homem branco

No Brasil, podemos, portanto, falar de um laboratório sexual do neoliberalismo. Vale dizer que se trata também de um laboratório racial. O racismo teve um papel decisivo na carreira de Trump: foi desafiando a nacionalidade de Barack Obama, o primeiro presidente negro cuja certidão de nascimento ele exigiu ver, que Trump se tornou uma figura política. Esta posição foi então confirmada pelos seus ataques ao comparar mexicanos a estupradores, pelo “Muslim ban” que fecha a porta aos refugiados dos países muçulmanos e pelo seu apoio declarado aos supremacistas brancos. O mesmo se aplica a Bolsonaro. Basta citar apenas uma única frase extraída de suas entrevistas: “o racismo é uma coisa rara no Brasil”. Frase que nega de forma radical a existência de discriminação racial no Brasil além de não reconhecer as desigualdades econômicas que dela resultam, nem a violência racista, particularmente da polícia militar contra a população negra, não é preciso citar as outras para deixar claro sua posição nesse debate. E ele ainda acrescenta: “Dizem que sou homofóbico, racista, fascista, xenófobo, mas mesmo assim eu ganhei a eleição”. De fato, como mostra o mapa eleitoral, o voto bolsonarista foi mais forte no Sul e mais fraco no Nordeste: o primeiro é majoritariamente branco, enquanto o segundo não. Bem, isso para não mencionar o tratamento dos povos indígenas da Amazônia…

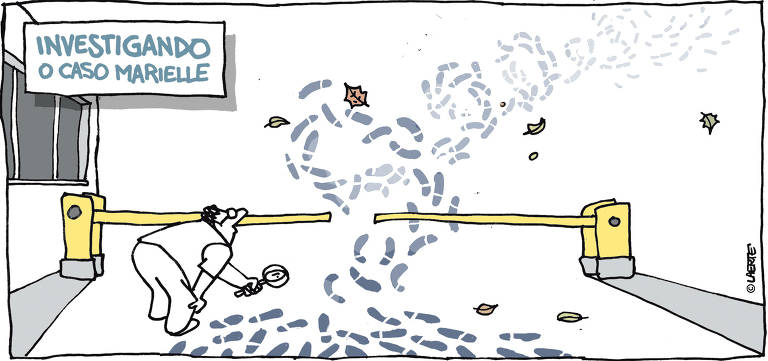

Classe, gênero e raça: o laboratório neoliberal é, claramente falando, interseccional. Isto fica evidente nos muitos populistas autoritários, começando por Trump e Bolsonaro. De fato, o assassinato de Marielle Franco, uma mulher negra, ativista lésbica, da favela e comprometida com a luta contra a discriminação e a desigualdade, que apareceu retrospectivamente como o prenúncio da eleição que ocorreu seis meses depois, é um trágico símbolo: o neofascismo põe em prática a interseccionalidade – invertendo, de forma perversa, o seu objetivo emancipatório. Cabe aos seus adversários aprender com isso… pois o outro lado desta lógica interseccional dirigida contra as minorias está o seu contrário: a celebração do homem branco. Mais uma vez, de Trump a Bolsonaro (mas isto se aplica também à família Le Pen na França, e a tantos outros “populistas de direita”), o que vemos, de fato, é uma política de ressentimento.

Tudo acontece como se efetivamente essas políticas neofascistas fizessem da figura do homem branco de classe média, os chamados “cidadãos de bem”, a verdadeira vítima, ao invés daqueles e daquelas que “se fazem de vítimas”, ou seja, as minorias políticas. Tem-se promovido o sentimento de que outros gozam indevidamente deste “vantajoso” estatuto de vítima, seja sob o pretexto de sua pobreza, mas também por sofrerem racismo, sexismo ou homofobia. Em suma, através da magia do ressentimento, reverte-se a hierarquia do privilégio: os dominantes são vistos como dominados, e os primeiros podem acreditar que são os últimos…

Compreendemos assim a eficácia desta política neofascista que movimenta valores morais, culturais e identitários, colocando-os coração do atual sistema neoliberal: para se mobilizarem contra a igualdade, numa era de desigualdade, eles põem em jogo os efeitos inscritos nos corpos a partir de um discurso que fala não só de classe, mas também de gênero e raça. A sua força reside no fato de nutrir o ressentimento populista, alimentando em todas as classes, populares ou não, o medo de perder pequenos ou grandes privilégios para outros, seja o proletariado ou as minorias políticas, que já não aceitam mais permanecer em lugar forçosamente inferior. TRADUÇÃO LARISSA PELÚCIO

ÉRIC FASSIN é professor do Laboratório de Estudos de gênero e Sexualidade – Universidade Paris 8. Lança, em novembro, o livro Populismo e ressentimento em tempos neoliberais, pela editora da Uerj

Considerações de Luciano Oliveira a respeito da resenha do livro: O Aquário e o Samurai

Sociólogo Luciano Oliveira

O meu 'livrinho sobre Michel Foucault '(0 aquário e o Samurai) é apenas "uma leitura", como anuncio no subtítulo da obra

E, como toda leitura, pessoal e, claro, parcial - porque uma

leitura total não existe, já que todo leitor é também um sujeito

parcial...

Aproveito também para agradecer idênticas afeição e atenção que

você sempre dispensou aos meus escritos, Michel. Sua atitude generosa

não é moeda corrente no nosso meio.

Mas voltando à sua leitura do meu livrinho, sim, é

verdade que privilegio a fase genealógica, por razões que você detecta

muito bem ao se referir a uma "falsificação" popperiana a que a

submeto.

No caso, a partir de uma experiência de vida sob o regime militar,

um período em que os direitos humanos eram espezinhados da maneira mais

torpe nos porões do regime.

Desde que li "Vigiar e Punir" pela primeira vez (foi Joaquim Falcão

que, em 1980, pôs o livro na minha mão, veja só!), Foucault é um autor

que leio com admiração e um pé atrás.

O mínimo que se pode dizer é que ele, enquanto "sujeito epistemológico", não dá muito valor ao chamado estado de direito.

Mas o danado é que, enquanto "sujeito empírico", dava.

Como todos nós, aliás...

O chamado estado de direito não é tudo a que pessoas como eu e você aspiram, mas sem ele...

Lembro, incidentalmente, que no presente momento infeliz que

estamos vivendo é tal estado que, pelo menos ainda, nos protege dos

piores delírios dessa tralha que chegou ao poder no Brasil em 28 de

outubro de 2018, uma data que ficará para a nossa história.

Sim, é verdade, não dou maior importância às conexões possíveis

entre a noção de biopoder e o darwinismo social do neoliberalismo.

Até porque, lembro (e isso digo no meu livrinho) que o Foucault

posterior à teorização sobre o biopoder (o Foucault de "A Vontade de

Saber", publicado logo depois de "Vigiar e Punir") vai paulatinamente se

afastando dessas questões sombrias e se direcionando para a

hermenêutica do sujeito, ou, como preferem outros (inclusive eu), para a

estilística da existência, período terminal da sua vida em que ele faz

as pazes com a melhor herança do iluminismo e, por incrível que pareça,

com... Sócrates!

Sinto-me perdido nesse mundo.

Nele, se a questão do trabalho é cada vez mais

dramática, não sei mais como reconhecer os novos sujeitos dessa nova luta de classes (só desinformados ou pessoas de má-fé acham que ela acabou) em que não há mais "classes"...

É um mundo de "redes", "tribos", "identidades", o diabo a quatro.

Eu, que fui formado (acho que como você...) lendo autores como

Erich Fromm (nunca me esqueci da leitura de "Meu Encontro com Marx e

Freud"), acho um mundo feio, feio, feio, sobre o qual tenho a impressão

de que não tenho mais nada de relevante a dizer.

Abração afetuoso,

quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Michel Zaidan Filho: O Aquário e o Samurai

Li, com muito gosto e interesse, o novo livro do prof. Luciano Oliveira: "O Aquário e o Samurai", sobre a trajetória pessoal, intelectual e política de Michel Foucault - também conhecido como "o Nietzsche calvo de saint German de pré". A obra é um esforço notável (em suas 154 páginas) de divulgação crítica da caminhada empírica e epistemológica de uma dos pensadores franceses mais influentes no século XX, dentro e fora da França. Foucault tem no Brasil uma verdadeira legião de adoradores, uma espécie de "tribo foucauldina" na academia e nos movimentos sociais. Sorvi-o quase de um só gole, como aliás fiz com outros livros de Oliveira: Os Direitos Humanos, Do Eterno Retorno ao Nunca Mais, A Vergonha do Carrasco, O Enigma da Democracia, A Esquerda e os Direitos Humanos etc. Seu estilo literário se compara ao do ensaísta Leandro Konder, na divulgação de autores e obras difíceis. Sendo superior pela rica e variada intertextualidade ou intersemiose com outras linguagens (musica, cinema, literatura). O seu humor e ironia tornam a prosa mais leve se divertida. E sua irreverência intelectual diante dos ídolos, é extremamente salutar. Parece um nietzschiano ou um voltariano diante da ciência ou da filosofia. Ou um cética metodológico. Em se tratando de um pensador tão influente como Michel Foucault, esta atitude tende a ser muito importante.Oliveira divide a obra do autor em três fases: a fase epistemica-arqueológica, a fase genealógica e a fase tardia da hermenêutica do sujeito. Ele faz remontar o início da segunda ainda à primeira, com o famoso livro livro A História da Loucura, na época clássica. E não considera a biopolítica e o biopoder, como uma nova fase depois da sociedade disciplinar. Talvez, como fase extensiva ou complementar a esta última, já que ela aparece mencionada na Microfísica do Poder e no primeiro volume da História da Sexualidade. A fase genealógica é a que merece mais sua atenção.Gostaria de fazer aqui algumas observações. A influência reconhecida por ele de Nietzsche sobre seu pensamento. E a última fase, que - para alguns - não seria a hermenêutica do sujeito. Mas a biopolítica e o biopoder. Sobre Nietzsche, a pouca atenção dada à herança retórica, neonominalista e relativista do filósofo alemão, presente sobretudo em seu conceito de "discurso", como uma espécie de infra-estrutura substutiva (algo já presente nas famosas "epistemes" de As Palavras e As Coisas. De modo semelhante, a influência darwinista na biologização das relações de poder, tal como aparece no livro: A Genealogia da Moral. Creio que ambos os aspectos guardam ou trazem sérias implicações para a compreensão da política, da moral e do conhecimento humanos.Segundo, a não conexão atual e contemporânea entre o conceito (nietzschiano) de biopoder e o neoliberalismo triunfante, como forma de governabilidade social. A tese aparece com destaque nos últimos trabalhos de Foucault e foi usada por dois autores franceses, no livro: A Nova Razão do Mundo. Os livros do autor estudado chegam a ser citados por Luciano, mas não estudados nessa perspectiva teórica e política. Senti falta, também, de um maior aprofundamento na hermenêutica do sujeito ou estilística da existência, mais ainda do uso canhestro que é feito pela historiografia brasileira desse conceito na história da escravidão africana no Brasil, por autores como: Silvia Lara e Bob Slenes na UNICAMP. Considero uma "forçação de barra", como ele criticou apropriadamente em seu livro, tratando-se outras transposições inadequadas da obra de Foucault para o contexto brasileiro. Os nossos foucaudianos tupiniquins não aceitam essa fase da estilística da existência. Ficam só com as outras duas: a fase arqueológica e , sobretudo, a genealógica.

É perfeitamente compreensível a ênfase de Oliveira na fase genealógica (Vigiar e Punir, O Nascimento da Clínica, Vontade de Saber), mais historicizada e sujeita ao critério empírico da prova ou dos fatos. E portanto sujeita oa critério popperiano da falsificação. Mas é em razão de seus estudos sobre a violência e os direitos humanos que talvez a obra de Foucault passou ser importante para ele.

Mas é igualmente importantever as implicações macrohistóricas, éticas e políticas extraida da obra do autor frances pela esquerda libertária ultra-gauchista. Isto porque elas aõ muit sérias e merecem igual atenção. Acredito que sua interessante distinção entre o sujeito empírico e o sujeito epistemológica (a propósito do aparente paradoxo entre o niilista e o militante dos direitos humanos) não é suficiente para dar conta das implicações problemáticas de certas passagens da obra, por mais benevolentes e simpáticas que sejam as críticas de Luciano Oliveira a Michel Foucault.

É digna de elogio a postura crítica do livro, incluindo vastas passagens da bibliografia de analistase biógrafos de filósofo frances, mas eu teria dado bem mais realce a hermeneutica do sujeito e suas consequencias éticas e políticas para o uso contemporaneo de sua obra no mundo e no Brasil. Faz muito tempo que Foucault deixou de ser visto como um dos pensadores estruturalistas frances.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia.

quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Há um tempo não publico esses editoriais. Não queiram os nossos diletos leitores conhecerem as verdadeiras motivações pelas quais esse editor se sentiu desmotivado a continuá-los publicando com a regularidade que sempre caracterizou esse blog. Mas adianto, porém, que gosto de jogar limpo. Não sei jogar sujo, fora de parâmetros éticos e republicanos. O contraditório é uma premissa com a qual sempre lidei muito bem, assim como me contrapus a argumento com novos argumentos, nunca enredando com ofensas, mentiras ou ao destrato dos adversários. Infelizmente, nesses momentos políticos turvos que o país atravessa, a recíproca, quase sempre, não se aplica. Não há mais adversários, mas inimigos, que devem ser combatidos através das fake news, que disseminam suas calúnias, injúrias e difamações pela sua rede de robôs, hoje tornado público pelos próprios operadores. Não faço uso desses expedientes. Meu combate sempre se deu dentro de regras claras, orientado por princípios inalienáveis. Que nos perdoe o Max Weber, mas a ética das conveniências não se aplica ao editor desse blog.

terça-feira, 22 de outubro de 2019

Corrupção: aparência e realidade

Além da lei

Além da lei

(Arte Revista Cult)

Conhecer é distinguir entre aparência e realidade. Quem olha para o céu estrelado e não conhece o cosmos terá a plena convicção de que as estrelas são menores do que a lua e nem estão muito distantes dela. Poderá até mesmo medir a distância entre os astros pelo tamanho do seu dedo. Em um dia de sol terá também a absoluta convicção de que o sol se movimenta e a terra não.

O que significa conhecimento foi sintetizado por Marx em uma frase lapidar: se aparência e realidade coincidissem toda ciência seria inútil. Séculos antes desconfiar da aparência foi o que moveu Heráclito e Parmênides na gênese da aventura humano do conhecimento. O primeiro para negar o ser porque tudo fluiria incessantemente; o segundo para dizer, ao contrário, que o ser é e o não ser não é. O monumento filosófico do platonismo se ergue sobre a desconfiança da aparência. Nas ciências da natureza suspeitar da aparência nos trouxe a este patamar de conhecimento, de desenvolvimento da ciência, de tecnologia, de compreensão do universo.

Mas o conhecimento do ser social está aprisionado nas sombras da aparência, na caverna platônica, na pré-história do conhecimento. Emancipar a humanidade pelo conhecimento do ser social foi a tarefa a que se propôs Marx. Conhecer liberta. Conhecer o ser social, o seu movimento, a sua essência, é a condição necessária para a consciência, para saber-se explorado, para saber-se injustiçado, para a vontade e a necessidade de transformar. Aí então a relação entre sujeito e objeto ganha outra natureza porque o sujeito social para agir precisa conhecer, ao agir transforma o ser social, o seu objeto, e o ser social é novamente captado pelo entendimento do sujeito que o transformou. Nenhum deles jamais será o mesmo e o processo continuará até o momento em que conhecimento e emancipação se encontrem e se pacifiquem.

Podemos tomar a estrutura capitalista. O capital, ou a propriedade, seria o fruto do trabalho de empreendedores. A aparência mostra um darwinismo social: os mais capazes, os mais hábeis, o que se adaptam melhor ao ambiente social, são ricos, detém capital e propriedade porque têm méritos. O que essa aparência oculta é que a maior parte da riqueza mundial em mãos de poucos tem sua gênese na acumulação primitiva do capital, descrita no Livro I do Capital, de Marx: a expropriação violenta dos meios de produção, da terra de camponeses, e o tráfico de escravos. O capitalismo só foi possível graças ao roubo e ao comércio de seres humanos. A massa despojada de bens e de meios de vida veio a formar o proletariado. Mas vagavam também pelos campos e cidades delinquindo, e, como até hoje, é o Direito Penal que cumpria o papel de controlar os despojados.

Hoje, no mundo da aparência e sombras do ser social existe um terrível Espírito Maligno, um demônio que é responsável pela desgraça social, que leva as massas ao furor, ao ódio, à indignação, que enche as ruas com milhões de pessoas: a corrupção. No senso comum, corrupto é quem ilicitamente se apropria do que pertence ao público, à sociedade. É um conceito basicamente jurídico.

Mas, se deslocarmos o eixo da questão do jurídico para o ético, se deslocarmos da sociologia vulgar do senso comum e da aparência ideologizada para o verdadeiro campo do conhecimento do ser social, podemos, trabalhando com esse mesmo singelo conceito – apropriação privada dos recursos que deveriam ser públicos ou de toda sociedade – sair da caverna e ver a realidade.

O que é real? A desigualdade é uma forma de apropriação do público e como tal, uma forma de corrupção. Os recursos são finitos e limitados, obviamente. A riqueza que é gerada por toda sociedade, pela massa trabalhadora, escorre para os bolsos dos que estão no topo da pirâmide, para os bolsos do 1%. No entanto, como o senso comum e as formas ideologizadas de conhecimento não abrem a porta e olham o real pelo buraco da fechadura, no imaginário social corrupto é apenas o funcionário que recebe propina ou o empresário espertalhão que paga a propina, cujo custo, ao incorporar ao preço final, joga para a sociedade. Somente eles estariam se apropriando de recursos públicos ou coletivos.

Pesquisa do IBGE mostrou que em 2018 o rendimento médio dos 50% mais pobres era R$ 820,00. O rendimento médio do 1% mais rico era de R$ 27.744,00, ou seja, 33,8 vezes maior. Essa diferença é a maior desde o início da série, em 2012. Em relação ao ano anterior, 2017, o ganho dos 10% mais pobres caiu 3,2%. O do 1% mais rico aumentou 8,4%. Certamente terá sido apenas coincidência que isto se deu justamente no período pós-golpe, cujo mote foi o combate à corrupção e que, agora, vai mostrando sua cara e a que interesses serviu. Mas isto não está no Código Penal.

A fórmula de Thomas Piketty para a desigualdade tem o grande mérito de mostrar como opera e como é pérfida a acumulação, a apropriação privada da renda social, com a clareza da matemática. É r>g, em que r significa o retorno do capital e g o crescimento econômico. O capital gera um retorno maior que o crescimento, o que somente pode conduzir à concentração da riqueza e à pauperização da massa, o que estamos vendo empiricamente no Brasil com os dados do IBGE.

Os desdobramentos do golpe vão acelerar esse processo. Precarização do trabalho, transferência de renda para as grandes instituições financeiras pela destruição da previdência pública, transferência de renda pelo mecanismo da dívida pública. Os bens públicos geridos pelo Estado tornam-se a nova forma de retorno do capital, o grande negócio das privatizações.

Refletindo sobre isso, é uma comédia trágica assistir a um julgamento do STF que vai ser decisivo para combater o grande mal do Brasil, a corrupção… sim, é preciso colocar na cadeia os que se locupletam com o dinheiro público, os que vivem nababescamente às custas do trabalho, dos impostos pagos pelos trabalhadores. O STF, para combater a corrupção, corrompeu a Constituição, abrindo caminho para outra grande corrupção, esta que espolia a massa de brasileiros pobres. Quem são os corruptos mesmo?

Tudo isto tem sentido nenhum. Ao fim e ao cabo o capitalismo é assim: você não pode roubar o banco, mas você pode roubar por meio do banco.

MARCIO SOTELO FELIPPE é advogado, mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Foi procurador-geral do Estado de São Paulo

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

Assinar:

Comentários (Atom)