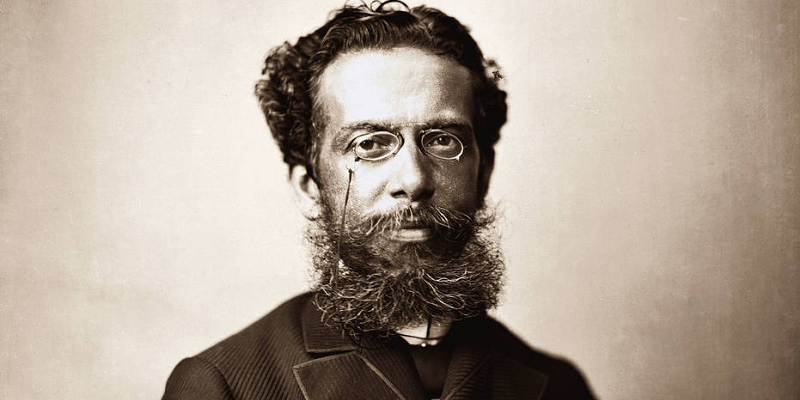

Em nossa sociedade patriarcal, o desprezo é destinado às mulheres inclusive nos espaços intelectuais (Foto: Andre Hunter/Unsplash)

Faz parte da visão falo-narcísica e da cosmologia androcêntrica manter uma barreira entre a mulher e a vagina como umas das estratégias de dominação masculina, conforme nos ensina Pierre Bourdieu.

A vagina precisa ser dissociada da mulher para que ela possa ser considerada virtuosa, digna do respeito e da consideração de um homem.

Aí está a dificuldade de ser mulher e de ser aceita como intelectual e política. Construído em uma sociedade machista, o olhar masculino está carregado de uma violência simbólica que afasta as mulheres desses espaços.

Se for sexualmente livre e não reprimir seus desejos, a mulher será etiquetada como objeto – e o contrário não a livra dessa objetificação, que sustenta a divisão sexual do trabalho e corrobora para manter a mulher no “lugar de mulher” e o homem no “lugar de homem”.

Feministas francesas como Danièle Kergoat nos ensinam a respeito da luta das mulheres contra a divisão sexual do trabalho. No livro Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo (Editora Unesp), Kergoat escreve:

“A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por característica a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares…)”.

No seio dos ambientes intelectuais, a mulher que não reprimir seus desejos e que não for “recatada”, atrairá homens que não veem nela humanidade o suficiente para escutá-la, pois só conseguem enxergá-la como objeto.

Isso pode ser evidenciado nas relações de amizade entre homens e mulheres nos espaços intelectuais e políticos. As amigas dos homens, que dominam esses campos, são lidas quase imediatamente como “amantes”. Na lógica do pensamento machista, um homem não pode compartilhar nada além de sexo com uma mulher.

A construção desse pensamento envolve acreditar que mulheres não merecem a amizade de um homem a não ser que, em troca, ofereçam a vagina. Na cabeça de um machista, de um misógino, o amor amigo e a troca de impressões intelectuais não são permitidos entre homens e mulheres.

O capitalismo precisa ser derrubado e uma nova forma de sociabilidade humana precisa ser construída, mas não sem que essas questões sejam resolvidas. Estamos falando de violência.

Não é possível continuar mantendo mulheres em um patamar de meros objetos, até porque, pelo menos no Brasil, a maioria da população é composta por elas. Pensar novas formas de sociabilidade humana deverá passar pelo crivo das mulheres – que, pasmem, são seres humanos.

Importante lembrar que a cada dia mais e mais mulheres rejeitam a etiqueta da objetificação. Com isso, o mais próximo de um consenso sobre a transição que precisamos não será possível sem que o pensamento machista ceda. Estamos falando de uma forma de pensar, de ser e existir muito violenta, já introjetada, que não se exaure com o fim da opressão econômica.

As barreiras impostas às mulheres pelos homens extrapolam as situações expostas neste texto. Situações que também se relacionam com a divisão sexual do trabalho, ligada a imagens de controle que afastam as mulheres, por exemplo, do campo político, dominado por homens brancos.

Como nos ensina bell hooks em O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras (Record): “Desafiar o pensamento sexista em relação ao corpo da mulher foi uma das intervenções mais poderosas feitas pelo movimento feminista contemporâneo. Antes da libertação das mulheres, todas as mulheres, mais jovens ou mais velhas, foram socializadas pelo pensamento sexista para acreditar que nosso valor estava somente na imagem e em ser ou não notada como pessoa de boa aparência, principalmente por homens”.

A teoria política que critica o neoliberalismo e sua forma de tratar pessoas como objetos indesejáveis quando não possuem poder de compra, não pode se omitir quando o assunto é “mulheres como objetos que só prestam para oferecer sexo”, ou seja, quando tiverem capital sexual para oferecer. Esse pensamento é misógino e desumanizante.

Sobre o neoliberalismo e sua característica desumanizante, Márcio Felippe Sotelo escreveu, na Cult de Maio: “O neoliberalismo nos tornou indivíduos competitivos. Se a isso juntarmos a meritocracia econômica, criamos um sistema de vencedores e perdedores, em termos individuais. O passo em direção à solidão, ansiedade e depressão é muito pequeno nesse sistema binário. Em termos gerais, faz-nos sentir infelizes, pois somos animais sociais, precisamos do outro, prosperamos em grupo. Este sistema econômico anula este aspecto crucial da natureza humana”.

Seguindo essa lógica, devemos apontar para a forma violenta como homens competem com mulheres nos espaços que ocupam e como o mérito masculino é forjado no falocentrismo, fazendo das mulheres seres inferiores no “sistema de oposições homólogas” ainda naturalizado.

Isso também é violento, causa infelicidade e depressão. E se precisamos uns dos outros para prosperar em grupo, mulheres não podem estar do lado de fora.

No livro Políticas da realidade: ensaios sobre Teoria Feminista, a filósofa Marilyn Frye escreve que o amor dos homens é homossexual, uma vez que eles parecem incapazes de direcionar às mulheres o mesmo amor amigo – que une, compartilha saberes, ideais, lutas, estratégias e espaços – que direcionam aos seus pares masculinos.

O filósofo Axel Honneth fala do amor – as relações eróticas, as amizades e a relação entre pais e filhos – como um padrão de reconhecimento intersubjetivo, ao lado do direito e da solidariedade. Segundo ele, o direito considera todas as pessoas iguais, enquanto a solidariedade está relacionada à maneira como os indivíduos se sentem valorizados e reconhecidos.

Essa forma de reconhecer o valor do outro pode fazer surgir o que Guilherme Assis Almeida e Eduardo Bittar revelam como “relações solidárias que são caracterizadas pela igual intensidade no sentido de estima mútua e pela possibilidade de compartilhamento de valores comuns significativos e engrandecedores para a vida de cada um. Compartilhamento esse que ocorre sem nenhuma espécie de pressão social”, escrevem em Curso de filosofia do direito (Atlas).

Os autores, que trazem o pensamento de Honneth, ainda nos ensinam que “é essa solidariedade que será capaz de estabelecer uma comunidade de valores ensejadora de relações sociais caracterizadas pela troca e desenvolvimento recíproco nas quais a violência não ocupa lugar algum e a peculiaridade de cada um é fruto da admiração de todos. Relações nas quais a competição não encontra nenhum espaço, já que o crescimento do indivíduo no âmbito do grupo é princípio. Entendida essa palavra no seu sentido de dar início, como também na sua perspectiva ética”.

É importante lembrar também do que nos ensinou Audre Lorde em Irmã outsider (Autêntica), quando escreveu que “a menos que alguém viva e ame dentro das trincheiras, é difícil se lembrar que a guerra contra a desumanização é interminável”.

O desprezo é o contrário da solidariedade. Numa sociedade patriarcal, machista e misógina inclusive nos espaços intelectuais e políticos, essa prática é destinada às mulheres e a outros grupos subalternizados.

Como é possível pensar em novas formas de sociabilidade fora do capitalismo, tão baseado no individualismo, egoísmo e no desprezo dos indesejáveis, sem atacar a raiz dessa construção social que despreza mulheres? Um desprezo que é incapaz de oferecer – para além da teoria – a solidariedade para esse grupo social?

É importante que deixemos de gastar energia fingindo que essas barreiras são intransponíveis ou até mesmo que elas não existem, nos ensina Audre Lorde. Negar a existência desse pensamento binário que coloca mulheres como merecedoras de desprezo não fará com que isso deixe de acontecer.

E como falar em democracia e justiça sem observar, por exemplo, a prática da valorização recíproca entre grupos sociais? O amor, o direito e a solidariedade são determinantes para a vida do indivíduo, escrevem Guilherme Assis Almeida e Eduardo Bittar, e a sua ausência, além de perturbar o espaço coletivo, tem consequências diretas para o convívio social.

A teoria crítica de Honneth, de 1992, nos desafia a experimentar novas práticas sociais – práticas que já têm sido propostas por teóricas feministas há décadas.

Ao considerarmos a interseccionalidade como ferramenta analítica, deixamos de entender a categoria mulher como universal e passamos a falar, por exemplo, de mulheres negras. E essas mulheres, como nos ensina Patricia Hill Collins, são atingidas por “imagens de controle”, ou seja, imagens negativas, como a da “gostosa”, para usar apenas um exemplo. São imagens que ajudam a justificar a opressão sobre elas.

Em Pensamento feminista negro (Boitempo), Collins demonstra como essas imagens de controle atuam como uma ideologia de dominação. “Dado que a autoridade para definir valores sociais é importante instrumento de poder, grupos de elite no exercício do poder manipulam ideias sobre a condição de mulher negra. Para tal exploram símbolos já existentes, ou criam novos”.

Ao tratar da objetificação da mulher negra, Collins aborda o pensamento binário que dialoga com o que Bourdieu chama de sistema de oposições homólogas, chamando a nossa atenção para o fato de que o binarismo retarda o pensamento e seus valores fazem com que os fatos se apresentem de forma obscura.

Essas imagens de controle – que colocam como “amante” a mulher negra intelectual amiga de homens intelectuais, como aquela que precisa oferecer capital sexual em troca de reconhecimento e valorização – estão no âmbito do desprezo, que é o contrário da solidariedade que precisamos para a construção da nova sociabilidade que nos interessa.

Da mesma forma, quando falamos da mulher trans que é desprezada porque não permitiu ser domesticada pelos seus pares, estamos diante do uso de imagens de controle que “justificam” a transfobia no campo político. A mulher trans que não se permite domesticar acaba sendo etiquetada como selvagem primitiva que não merece reconhecimento e valorização, apenas o desprezo.

A interseccionalidade é uma categoria de análise das opressões de raça, gênero e classe, sem hierarquia entre elas, como ressalta Audre Lorde.

No sistema binário de pensamento, mulheres são lidas e tratadas pelos homens como inferiores, assim como negros são tratados e lidos como inferiores pelos brancos. Não devemos reproduzir esse sistema dentro do espectro ideológico progressista. É preciso se educar, refletir e pensar no outro como alguém diferente, porém não menos importante ou que mereça desprezo.

É preciso coragem e honestidade intelectual para realizar uma autocrítica e se aliar na derrubada do pensamento binário desumanizante, mas sem acreditar que o grupo oprimido tem a responsabilidade de educar seus opressores.

A derrubada da arrogância intelectual – que faz com que aqueles que não tiveram acesso à educação sejam vistos como parte inferior do binarismo fato/opinião – está no âmbito da prática da solidariedade, inserida na teoria crítica social de Honneth.

Derrubar a arrogância intelectual não é sobre ser anti-intelectual, mas é se permitir escutar e refletir sobre o que dizem e sentem aqueles que não tiveram as mesmas condições objetivas para alcançar certos espaços, que inclusive não foram feitos para que esses corpos fossem recebidos.

É sobre exercitar a solidariedade intelectual e não fazer com que o outro se sinta um outsider compulsório nos debates que impactam diretamente as suas vidas.

Em Pensamento feminista negro, Patricia Hill Collins apresenta a fala de Ruth Shays, mulher negra e pobre. Uma fala impactante que nos faz refletir sobre o pensamento binário que desumaniza e afasta o princípio da solidariedade, além de nos distanciar das possibilidades de garantir nosso direito ao futuro e o direito daqueles e daquelas por quem dizemos lutar:

“Ouvir a verdade não mata ninguém, mas as pessoas não gostam da verdade e preferem ouvi-la de alguém de seu próprio grupo que de um estranho. Ora, para os brancos (para uma análise mais ampliada, insira aqui a categoria homem também), uma pessoa de cor (insira aqui a categoria mulher para uma reflexão mais ampliada) é sempre um estranho. E mais, acreditam que somos estranhos e estúpidos, por isso não podemos dizer nada para eles!”

Que não sejamos essas pessoas que colocam aqueles por quem dizemos lutar no patamar da infantilização, da objetificação e do desprezo. Talvez deva ser uma grande prioridade praticar os aspectos da luta pelo reconhecimento do outro enquanto sujeito de direitos, sujeito digno de receber amor e solidariedade.

Laura Astrolabio é advogada especialista latu sensu em Direito Público, mestranda em Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ e articuladora política no movimento Mulheres Negras Decidem.

(Publicado originalmente no site da revista Cult)