Charles Feitosa

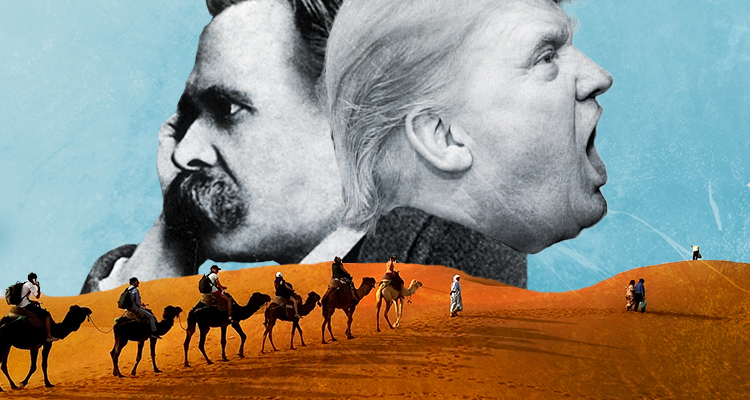

Arte Andreia Freire / Revista CULT

Onde não há fatos, nada é verdade – O que Trump tem a ver com Nietzsche, Foucault ou Derrida? A resposta para o título desse texto é simples e cristalina como água que jorra da fonte: nada, mas nada mesmo. Mesmo assim ocorre no noticiário político e na internet volta e meia a associação, completamente indevida por sinal, entre as estratégias midiáticas de desinformação de Trump e os esforços de desconstrução das grandes narrativas da verdade pelos filósofos ditos “pós-modernos”.

Por exemplo, a famosa afirmação de Nietzsche, em um fragmento de 1887, de que “não existem fatos, apenas interpretações”, costuma ser escutada na filosofia como um alerta crítico de que a verdade não é única, nem definitiva, nem imutável, mas precisa ser continuamente discutida e tematizada. No contexto político atual a frase está sendo relida, ao contrário, como se fosse a legitimação para os estados de “tanto faz” ou de “liberou geral” reinantes, pois onde não há fatos, nada é verdade.

Um sinal sutil dessa tendência é o uso da palavra “pós-verdade” como se fosse o ponto de interseção entre política e filosofia na contemporaneidade. O termo “pós-verdade” é conhecido pelo menos desde os anos 90, mas se tornou especialmente popular em 2016, tendo sido escolhida a palavra do ano pela equipe do Oxford Dictionaries.

A pós-verdade costuma ser definida brevemente como uma estratégia de desvalorização dos fatos em prol de interesses pessoais. Também chamada de fake news (notícias falsas), várias amostras da pós-verdade na política costumam ser citadas, tais como as estatísticas fictícias divulgadas na campanha do Brexit em 2016 sobre os altíssimos custos para permanecer na comunidade europeia ou os rumores conspiratórios sobre a origem muçulmana extremista do ex-presidente dos EUA, Barack Obama.

No Brasil, são também inúmeros e infindáveis os exemplos: os boatos em torno de uma suposta encenação da morte de Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula ou mais recentemente, a afirmação do atual prefeito de São Paulo de que os manifestantes da greve geral de 28.04.17 estariam recebendo dinheiro para irem às ruas.

Mas o grande garoto-propaganda da pós-verdade continua sendo Donald Trump. Em episódio emblemático, seus assessores, ao serem questionados sobre o número exato de pessoas que assistiram a posse presidencial em janeiro de 2017, alegaram que não estavam mentindo quando insistiam, a despeito de indícios contrários, que tinha mais gente na posse de Trump do que na de Obama em 2009, mas sim apenas apresentando “fatos alternativos”.

Onde não há fatos, não existe verdade única – Por que chamar essas formas midiáticas de manipulação de textos ou imagens como pós-verdade? A escolha do termo não é neutra, trata-se de uma interpretação que é ao mesmo tempo uma acusação. Tudo se passa como se a “pós-verdade” fosse a verdade típica dos tempos “pós-modernos”.

A própria expressão “pós-moderno” tornou-se muito frequente nos últimos trinta anos, tanto na imprensa, como na vida cotidiana. Falou-se muito e indistintamente de sociedade pós-moderna, de amor pós-moderno ou ainda de doenças pós-modernas. Trata-se de um conceito guarda-chuva, cujo uso inflacionário oculta a falta de clareza acerca de seu significado.

Etimologicamente o prefixo “pós” indica uma determinada fase histórica: não vivemos mais na modernidade, mas sim “depois”. Entretanto, o significado desse “depois” ainda é estritamente ambíguo e polêmico, podendo indicar tanto um “extra-“, um “anti-”, ou ainda como um “ultra-moderno”. É preciso, antes de tudo, ter o cuidado de distinguir uma condição “pós-moderna” de um pensamento pós-moderno. Por condição pós-moderna entende-se, quer a celebremos ou a lamentemos, nossa situação histórica de viver e morrer na virada do século 20 ao 21.

Por pensamento pós-moderno, entretanto, entenda-se estritamente uma estratégia específica de lidar com essa condição, consolidada com a publicação em 1979 do livro La condition postmoderne de autoria do filósofo francês Jean-François Lyotard (1924-1998). Para Lyotard, o projeto dos modernos de liberar a humanidade da ignorância e da miséria produziu, ao contrário, sociedades que permitem o imperialismo, a guerra, o desemprego, a tirania da mídia e o desrespeito à vida humana em geral.

Contra a lógica da razão e do mercado seria preciso inventar outras lógicas, norteadas pelo reconhecimento do dissenso (a irredutível diversidade dos jogos de linguagem nas culturas) e por uma revalorização da dimensão estética. Em um tempo em que não é possível mais um discurso único e definitivo sobre o que é bom, justo ou verdadeiro, Lyotard propõe a emergência do pensamento pós-moderno, cuja característica fundamental é a afirmação das diferenças e do pluralismo.

Dentro desse contexto seria muito mais pertinente reconquistar o sentido mais original e positivo do termo “pós-verdade”, enquanto um esforço anti-dogmático de promover a pluralização e diversificação dos saberes. Então aqui cabem as seguintes perguntas: Isso a que se hoje se nomeia “pós-verdade”, não seria apenas uma nova fachada para um fenômeno bem antigo, a saber, a mentira na política? Não foi sempre assim, na história dos gestores políticos, manipular informações para se manter no poder? Ou será que há alguma diferença fundamental entre as mentiras tradicionais dos homens de estado e a onda contemporânea de desvalorização da verdade?

De fato, já desde Platão sabemos que a mentira não é apenas um incidente ocasional na vida política, mas é ela mesma um dos recursos disponíveis aos governantes na difícil e inglória tarefa da administração das cidades. Na descrição da sua utopia, a despeito do compromisso de cada cidadão de sempre buscar e defender a verdade, Platão argumentava que seus dirigentes, somente eles, teriam a permissão de mentir, pois a mentira, se usada adequadamente, pode contribuir para a realização do bem-estar comum.

Onde não há fatos, tudo é verdade – Desde então a ideia da mentira na política como um remédio amargo, mas necessário, se consolidou no nosso imaginário. Há exatamente 50 anos atrás, em 25 de fevereiro de 1967 na The New Yorker, a genial filósofa judia de origem alemã Hannah Arendt publicou um texto paradigmático sobre o tema, intitulado Verdade e Política (em relação ao qual o título do meu presente texto faz referência e reverência).

Arendt começa chamando de “lugar comum” a crença na incompatibilidade insuperável entre verdade e política, mas ao mesmo tempo ela extrai desse lugar comum uma pergunta incômoda, que nos obriga a pensar: Será da própria essência da verdade ser impotente e da própria essência do poder enganar? A resposta de Arendt é complexa, pois se de um lado ela defende uma certa potência inerente à verdade de incomodar e questionar as tiranias, por outro lado ela também admite um certo uso tirânico das verdades absolutas, pois geralmente é em nome delas que se instalam discursos e práticas totalitárias.

Mas o mais importante é que Arendt defende que a natureza da verdade é essencialmente política, ou seja, “é sempre relativa a várias pessoas: ela diz respeito a acontecimentos e circunstâncias nos quais muitos estiveram implicados; é estabelecida por testemunhas e repousa em testemunhos; existe apenas na medida em que se fala dela, mesmo que se passe em privado”. Se a verdade é essencialmente política ela pode ser ameaçada pelas mentiras estratégicas dos poderosos e precisa continuamente ser defendida e conquistada com o máximo de questionamentos e debates públicos.

O que mais me interessa no texto de Arendt é sua tese de que, mesmo reconhecendo uma tensão estrutural entre verdade e política, existe uma mudança no modo clássico e contemporâneo do uso da mentira na disputa pelo poder. A mentira clássica era dirigida estrategicamente para este ou aquele grupo de inimigos e por isso poderia ser facilmente detectada pelos historiadores como uma espécie de buraco ou de falha na rede dos acontecimentos.

O problema é que segundo Arendt a contemporaneidade é marcada por uma forma de “mentira organizada”, uma aliança entre os meios de comunicação e os regimes totalitários, onde toda a matriz da realidade pode ser falsificada através das estratégias midiáticas de manipulação em massa. O resultado não é mais apenas a substituição da verdade pela mentira, mas a paulatina destruição na crença em qualquer sentido que nos oriente pelo mundo. Em outras palavras, a mentira organizada contemporânea conduz a um cinismo niilista, uma recusa em acreditar na verdade de qualquer coisa. A descrença é a desistência da tarefa de fazer qualquer avaliação. Algo parecido acontece quando, no Brasil de hoje, se diz que todos os políticos são corruptos, como se não houvessem aí distinções mais finas ainda a serem feitas.

Onde não há fatos, há verdades em demasia – Talvez não possamos mais chamar de mentira essa versão sistêmica e explícita, onde todos estão sendo enganados ao mesmo tempo. Mas ao meu ver, “pós-verdade” também não é o nome mais adequado. Talvez o mais correto seria falar de hiper ou ultra-verdade, pois vivemos em uma época em que todos se sentem no direito de dizer qualquer coisa, seja nos discursos políticos ou nas redes sociais, embasados em dados fictícios ou não, mas garantidos pela crença tácita de que “tudo vale” e pela recepção acrítica da maioria dos tele-expectadores e internautas.

Quando há verdades em demasia o perigo não é mais apenas, como diz Arendt, a descrença generalizada na realidade, mas a sua contrapartida, a revalorização reativa, nostálgica e muitas vezes enceguecida dos fatos, como se eles existissem em algum lugar objetiva e efetivamente e pudessem funcionar como uma pedra de toque nas nossas falas.

Um sintoma dessa súbita revalorização dos fatos em si é a prática cada vez mais difundida de facts checking dos discursos políticos na internet. Embora seja muito saudável desvelar as falsas estatísticas citadas pelo MBL ou por Trump, é sempre bom lembrar aquela frase do Nietzsche citada do início desse texto, para não cair na armadilha inversa de achar que alguém tem o poder definitivo e inquestionável de dizer o que são os fatos.

Existem divergências de interpretações até mesmo entre os diferentes fact-checkers. Não podemos nunca deixar de nos perguntar criticamente quem são e como o fazem, estes que assumiram para si a tarefa de controlar a veracidade dos discursos dos outros. Avaliar continuamente não só os discursos, mas também os avaliadores e os próprios instrumentos de avaliação, é a tarefa política constante daqueles que ainda tem respeito pela liberdade e pelo pensamento. Isso inclui também o exercício da autoavaliação, pois a pós-verdade, entendida aqui não como a “não-verdade”, mas como a “verdade pluralizada e sob constante tematização”, exige sempre e de cada vez mais e melhores interpretações. Em suma, abaixo Trump e viva Nietzsche!

Charles Feitosa é Doutor em Filosofia pela Universidade de Freiburg i.B./Alemanha; professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da UNIRIO