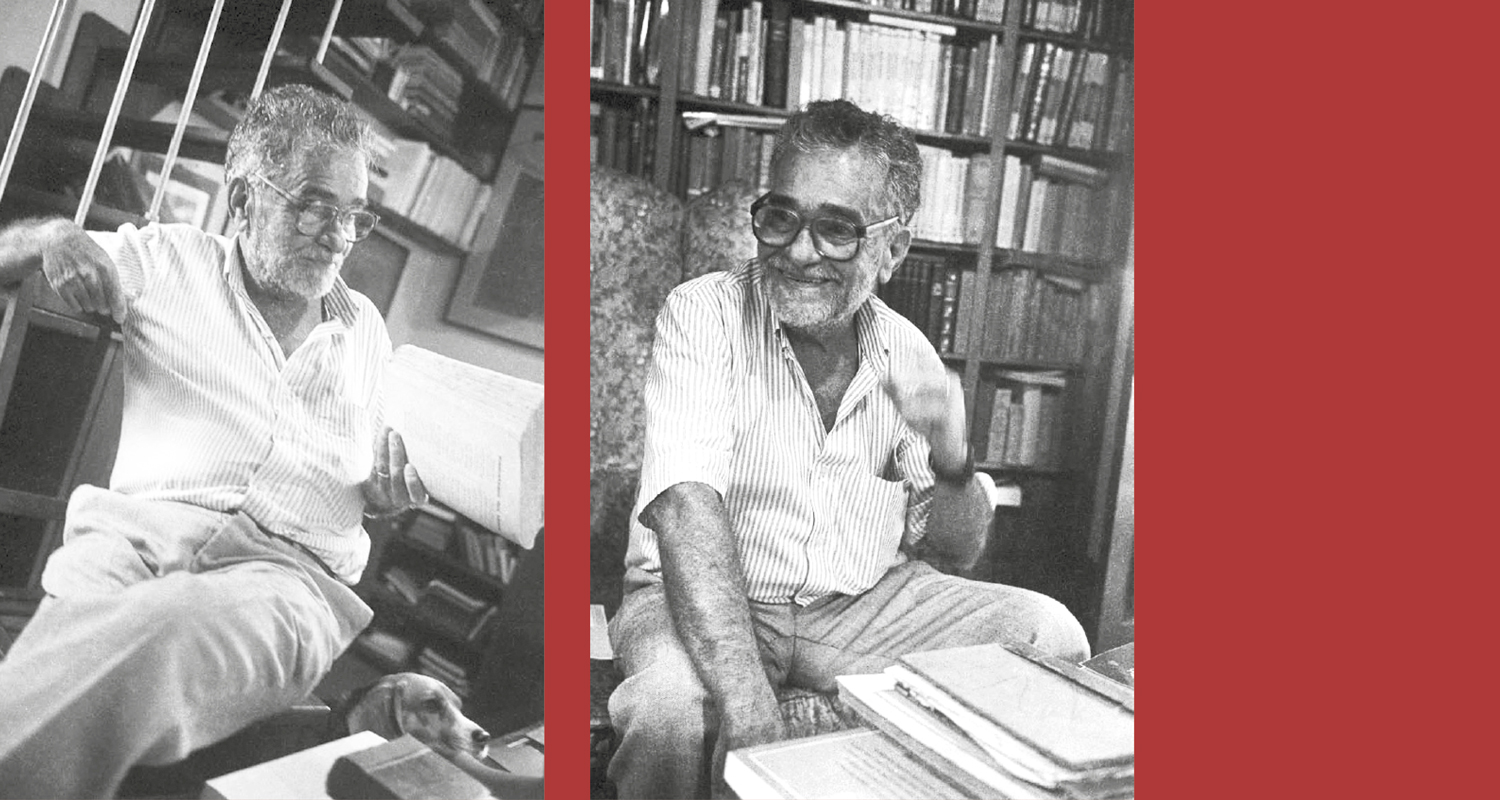

Benedito Nunes em seu escritório-biblioteca “abarrotado de livros” (Fotos: Patrick Pardini)

Apoiado em um sentido humanístico de ampla formação acadêmica, aberto e de contornos fluidos, o ensaísmo de Benedito Nunes contribuiu para a elucidação crítica de nomes importantes da cultura brasileira, como Farias Brito, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Oswald de Andrade etc. Em relação a Guimarães Rosa, o professor paraense também trouxe uma interpretação original, cujos contornos se desenham entre a dimensão imagético-poética e o nível conceitual das especulações filosóficas, planos esses articulados por uma constante interpelação da própria linguagem, à luz de pensadores como Heidegger e Sartre.

A produção bibliográfica nunesiana conta com aproximadamente vinte e seis artigos e cinco capítulos de livros. Os textos publicados em jornais e revistas datam do período que vai de 1957 a 2007, perfazendo cinco décadas de uma produção ensaística relevante para os estudos rosianos no Brasil e no exterior. Publicados em revistas brasileiras e estrangeiras ou nos mais importantes suplementos literários nacionais, tais textos abordam, sob diversas perspectivas, temas como a tradução, o menino, o amor, a viagem etc., com base no estudo interpretativo de diversas obras rosianas, como Sagarana, Grande sertão: veredas, Corpo de baile, Tutaméia, entre outras.

Sintetizar tais textos, cuja dimensão material supera, em muito, o artigo dos nossos dias, levando em consideração sua base teórico-crítica, é uma tarefa que aqui não é possível, contudo salientemos suas linhas de força, centradas em temas fundamentais como a concepção erótica da vida e as relações entre poesia e filosofia. No ensaio “O amor na obra de Guimarães Rosa” (1964), republicado em O dorso do tigre, considerando as obras Grande sertão: veredas, Corpo de baile e Primeiras estórias, o crítico postularia a tese da centralidade do amor, no que diz respeito à cosmovisão rosiana: “O tema do amor ocupa, na obra essencialmente poética de Guimarães Rosa, uma posição privilegiada. Em Grande sertão: veredas, onde aparece entrelaçado com o problema da existência do Demônio e da natureza do Mal, atinge extrema complexidade e envolve diversos aspectos que compõem toda uma ideia erótica da vida”.

As três espécies de amor existentes na obra rosiana poderiam ser representadas por Otacília (o enlevo), Diadorim (a dúbia paixão pelo amigo) e Nhorinhá (a volúpia). Embora os tipos de amor sejam qualitativamente diversos, ocorre uma interpenetração entre eles. Sem recorrer à interpretação alegorizante dos trabalhos de Heloisa Araujo, o professor paraense buscará mostrar que a tematização do amor, na obra rosiana, remonta ao platonismo, porém numa perspectiva mística heterodoxa, “que se harmoniza com a tradição hermética e alquímica, fonte de toda uma rica simbologia amorosa, que exprime, em linguagem mítico-poética, situada no extremo limite do profano com o sagrado, a conversão do amor humano em amor divino, do erótico em místico”.

A visão erótica da vida, em Guimarães Rosa, assim, segundo Benedito Nunes, permitiria a aproximação entre o profano e o sagrado. Assim, de Nhorinhá a Otacília, há uma como uma ascensão, partindo da explosão erótica de Nhorinhá à imagem angelical de Otacília, objeto ideal, à semelhança do mundo inteligível de Platão. Dessa forma, o platonismo está subjacente a essa ideia de amor, uma vez que se pode falar numa espécie de conversão do carnal em espiritual.

Grande parte dos trabalhos lançados inicialmente em periódicos foi republicada em livros organizados pelo autor ou por outrem: O dorso do tigre (1969 e 1976), Teoria da Literatura em suas fontes (2. ed., 1983), Seminário de ficção mineira II (1983), O livro do seminário (1983), Guimarães Rosa (1991), Crivo de papel (1998), Veredas no sertão rosiano (2007). Como se trata de livros muito conhecidos e debatidos pela crítica especializada, propõe-se uma breve referência ao primeiro texto rosiano escrito por professor Benedito Nunes em 1957: “Primeira notícia sobre Grande sertão: veredas”, estampado no Jornal do Brasil de 10 de fevereiro de 1957.

O artigo de 1957, lido em confronto com a tradição crítica que se formou em torno de Guimarães Rosa na última década, põe em foco o vínculo entre Guimarães Rosa e Mário de Andrade. Além disso, discutem-se a linguagem, o processo narrativo, o problema do gênero, entre outros aspectos.

O texto rosiano apresenta-nos em uma “narração inteiriça” e oscila, abandonando-se a língua culta, entre dialeto regional e criação arbitrária. A inovação introduzida pelo autor mineiro se justifica esteticamente pela “necessidade irrecorrível, exigida pela natureza do próprio romance, cuja trama, situações e personagens demandavam forma especial de tratamento”.

No que diz respeito à técnica narrativa, Benedito Nunes apoia-se no conceito de discurso livre para explicar a autonomia do narrador em relação ao romancista. “Ele não é, entretanto, o narrador controlado pelo romancista que, em geral, quando adota este recurso de fazer com que o personagem exponha os acontecimentos ou as próprias ideias, não desaparece atrás de sua criação e com ela não se confunde. Mas, nesse romance, o autor quis se enredar num problema dificílimo de técnica. Como permitir que Riobaldo falasse, num discurso livre, ele mesmo contando a sua história, sem desfigurar-se a condição humana do sertanejo, inculto, mas extremamente sensível, ligado ao mundo pelo constante pelejar, com um código moral diferente do nosso, sem dúvida e, ainda, com seu linguajar próprio, limitado, regional?”.

A relação entre Mário de Andrade e Guimarães Rosa – depois retomada por Mary Daniel e outros intérpretes – é um dos eixos do artigo de 1957. O linguajar do sertão se transforma em linguagem artística, em estilo, resolvendo o problema do regionalismo, debatido desde a recepção crítica primeira de Sagarana. “Sob esse aspecto, o processo de Guimarães Rosa não é novo. Mário de Andrade em Macunaíma fez, guardadas as proporções, o mesmo, forjando uma língua que reuniu várias modalidades linguísticas existentes no país; entrosou os termos de origem indígena aos de origem africana, alterou a sintaxe, deu vigor literário às expressões familiares e de gíria”.

Assim, relacionando, de modo original, a linguagem ao tema, às situações e aos personagens, fazendo daquela “instrumento psicológico”, cuja intensidade garante a unidade da obra e o seu “poder expressivo que confina com a poesia”.

Não se limitando a uma gesta do sertão, Grande sertão: veredas ultrapassa o âmbito regional, pois, no drama do sertanejo ou do jagunço, “irrompem os grandes problemas humanos – seja a luta do homem contra natureza que o estimula e o abate ao mesmo tempo, seja o ímpeto do jagunço que se põe em armas para defender uma causa indefinível, adota a lei da guerra menos pela rudeza de seu espírito do que pela necessidade de viver e de realizar o seu destino”.

Antecipando tanto leituras sociológicas quanto esotéricas da obra-prima rosiana, Benedito Nunes postula uma interpretação “espiritual” da terra e do povo que nela vive. Os fatores mesológicos, sociais e históricos, na mesma linha do conceito de reversibilidade de Antonio Candido, tomam a forma de um problema mais amplo (o Diabo existe ou não? O que leva o homem à crueldade e à violência?). Ademais, o crítico refere à presença, no texto, de “expressões acordes com a tradição do misticismo – tanto no oriente como no ocidente”. Entre essas, cite-se: “Tem horas em que penso que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade”.

Em consonância com a crítica estilística então vigente, o estudioso aponta a saturação de elementos pitorescos na linguagem de Grande sertão: veredas, a fim de defender um estilo afim do poético, dada a sua peculiar configuração rítmica, algo que Oswaldino Marques já fizera para a obra até então publicada por Guimarães Rosa: “Mas quase sempre o estilo é extremamente poético. A prosa tem ritmo: é célere ou lenta conforme a situação exige. […] Mas raras são as mudanças do léxico e da sintaxe que não correspondam a uma contorsão necessária, para dilatar o poder expressivo da linguagem. […] Mas devido mesmo à comunicação emotiva que se estabelece, participamos de seus problemas, de suas lutas, alegrias e aflições”.

Ao lado das deficiências, entre elas o abuso de desarticulações sintáticas, contrações e elipses, o crítico salienta, no “livro tumultuoso e imenso”, episódios hoje consagrados pela crítica brasileira e estrangeira: o amor de Riobaldo por Diadorim, a morte dos cavalos assassinados pelos cangaceiros, o encontro da tropa de jagunços com os catrumanos, as lembranças tumultuosas de Riobaldo, os últimos combates entre os dois bandos que dividiam o domínio dos “gerais” e a descoberta de que Diadorim é mulher.

Como se viu, o artigo de 1957, lançado nas páginas do Jornal do Brasil, onde já atuava Mário Faustino, embora datado e ligado a circunstâncias diversas, insere-se na tradição crítica rosiana, tanto pelas vias que abriu, como a aproximação com Mário de Andrade, quanto pela retomada de perspectivas já em consolidação, como a via da crítica estilística de um Oswaldino Marques e de um Cavalcanti Proença. A esse primeiro trabalho, viria somar-se um conjunto de textos que, malgrado a modéstia do crítico paraense, mudaram, definitivamente, a leitura crítica do maior romancista brasileiro do século 20.

Sílvio Holanda é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e professor associado do Instituto de Letras e Comunicação da UFPa