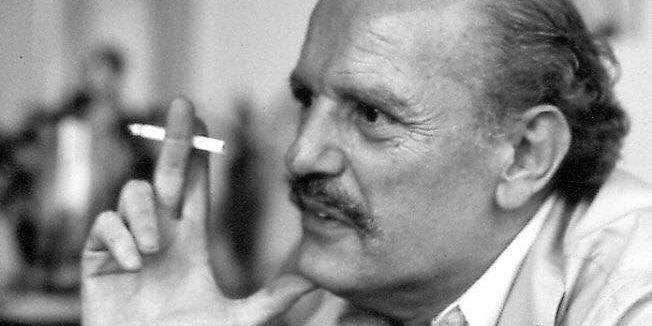

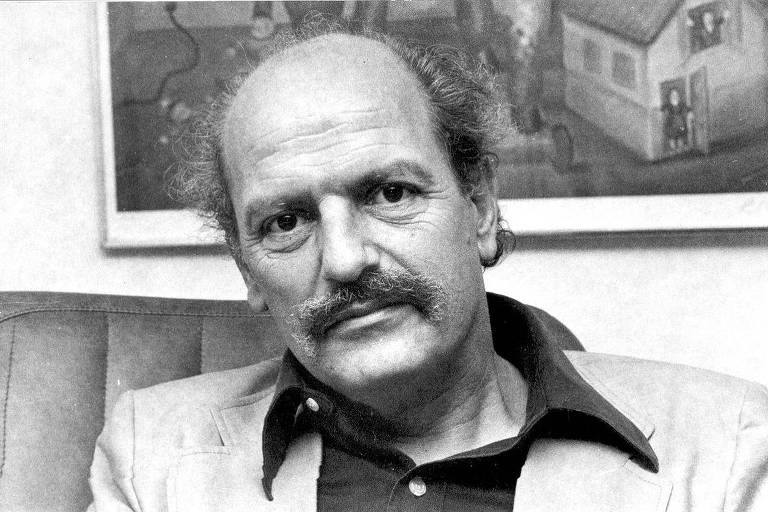

O crítico literário uruguaio Ángel Rama, que propôs o conceito de transculturação (Foto: Divulgação)

Antes dos governos de Evo Morales na Bolívia, sobretudo nas duas últimas décadas do século 20 e no primeiro lustro do século 21, as organizações de base indígena do país (o que não deixa de incluir, apesar das marcas históricas específicas, as organizações de mineiros), quando queriam alçar seus protestos de modo mais contundente, lançavam mão de um recurso tático de fato impressionante para a realidade dos demais países latino-americanos: realizavam, por alguns dias (ou, no caso da derrubada do governo neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada em 2003, por várias semanas), um “bloqueo general de caminos”: simplesmente fechavam todas as estradas do país. E então a Bolívia se mostrava como realmente é: um esquálido arquipélago de hispanidade em meio a um denso mar indígena. Para ir de uma cidade a outra, só de avião. Claro que a Bolívia é um caso especial. Trata-se do único país das Américas com população de maioria indígena (6,2 milhões, representando 62,2% do total; seguido da Guatemala, com 41%) ― mesmo que a maior população indígena se concentre no México (17 milhões). Mas talvez, por isso mesmo, ela nos sugira uma aproximação genética a uma imagem ancestral da conformação histórico-social do continente. Essa figura de cidades plantadas como enclaves adventícios ― e pretensamente dominantes ― em um espaço de outra natureza nos remete a uma elaboração interpretativa do crítico literário uruguaio Ángel Rama.

Este, que foi um dos mais intensos pensadores e agitadores culturais latino-americanos da segunda metade do século 20, interlocutor próximo e constante de Antonio Candido em seu “projeto latino-americano” comum, tragicamente falecido em um acidente de avião em Madri em 1983, junto com o poeta e romancista peruano Manuel Scorza, partiu, assim como Candido, de uma inspiração marxista genérica (a precedência lógica do contexto, e não do ator ― ou, nesse caso, do autor literário), para sugerir uma interpretação estrutural da produção cultural do subcontinente, em que a ênfase explicativa recai sobre os processos antes que sobre os produtos. Nesse sentido, uma de suas contribuições mais relevantes foi a de retomar, para o campo da produção literária, a ferramenta conceitual proposta em 1940 pelo antropólogo cubano Fernando Ortiz, em oposição à ideia norte-americana de “aculturação” (qual seja, da mera “substituição” cultural, medida pelos produtos, ou, diria hoje seu reloaded pós-moderno ― coisificador e utilitarista ―, pelos “híbridos”), para assinalar um processo sempre tenso, heteróclito e incompleto de apropriações de signos e referentes ― que nem por isso instauram um novo, autonômico e determinante sistema de significação ―; processo que valeria o apodo de “transculturação”.

Sua síntese (Transculturación narrativa en América Latina), a partir de ensaios dispersos, foi publicada um ano antes da morte de Rama. A essa edição seguiu-se, postumamente (em 1984), a revisão das conferências dessa mesma época, intitulada La ciudad letrada (em português: A cidade das letras; São Paulo: Boitempo, 2015). É exatamente essa cidade letrada (ou antes, talvez ― se acrescentarmos o regime excludente da lógica do privilégio ―, essa cidadela) que parece traduzir em conceito aquela imagem boliviana das cidades-enclave. No entanto ― e isso é o que aqui se defende ―, esse termo capital da colonialidade precisa ser sopesado por aquele outro, da “transculturação”.

Historicamente, a colonização hispânica da América caracterizou-se como um processo de plantar centros urbanos. Estes poderiam oscilar da função tática imediata de praça forte à função institucional de sede administrativa. Na América hispânica a consolidação da grande propriedade rural é sucedânea da irradiação da ordem e da autoridade urbana. Em 1521 Alonso García Bravo projeta, por sobre as formas monumentais da capital asteca Tenochtitlan, um plano ortogonal de arruamentos e quadras para moradias e centros administrativos que viria a ser o núcleo da atual cidade do México. Dois anos depois, o rei Carlos I (e primeiro dos Áustrias) emite uma ordenança, determinando que, na América, as novas povoações obedeceriam a uma planta regular, “a cordel y regla” (em linhas retas), expandida a partir de uma praça central vazia, em torno da qual se assentariam as instituições do poder, “dexando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar en la misma forma”. É o grande sonho inclusivo da Monarquia Católica: hierarquia, centralismo e ordem.

A ideia de uma planta urbana ortogonal, por oposição à organicidade topográfica e tortuosa da cidade medieval, evoca tanto modelos clássicos da antiguidade romana, quanto as novas cidades espanholas dos Reis Católicos do final do século 15, quanto, até mesmo, os espaços cerimoniais das próprias cidades mesoamericanas. No entanto, a ideia de um projeto prévio, medido e equilibrado enquanto desenho, é obra renascentista. Cinquenta anos depois daquela primeira ordenança real, uma outra, de Felipe II, será tão minuciosa que jamais viria a ser aplicada integralmente em cidade alguma.

Em 1535, a fundação de Lima inaugura o desenho da malha expansiva rigorosamente quadriculada ― na cidade do México e em Puebla, as quadras ainda eram retangulares. A “traza en cuadrícula” (posteriormente consagrada como “quadrícula espanhola”) era um modelo até então desconhecido na Europa. Hoje para nós, é absolutamente familiar, a ponto de reconhecê-lo como “natural” quando pensamos em cidades. Mesmo cidades limitadas por muralhas, como São Domingos, Montevidéu, Trujillo e até mesmo a “irregular” Cartagena de Índias, seguiriam o mesmo princípio estruturante. Para as novas urbes hispano-americanas, a partir de então, o protocolo de autorização da sua fundação incluía seu traçado prévio, seguindo aquele modelo regular, outorgado diretamente pela Coroa.

O tipo ideal, evidentemente, não tem estatuto de universalidade. E aqui já começam as “transculturações”. O mesmo plano ortogonal de Alonso García Bravo para o Zócalo e seus arredores, na cidade do México, sucumbia ao emaranhado indígena na sua imediata periferia. Ao longo de toda a América hispânica, mesmo nos bairros de índios e nos povoados reducionais (ou seja, aqueles em que os índios eram concentrados para ser melhor evangelizados) estabelecidos em concordância com a “traza en cuadrícula”, o valor simbólico dos espaços assumia, para seus ocupantes, a lógica indígena das organizações dualistas e da sacralização cerimonial dos espaços abertos. A razão planificadora e centralista do Renascimento parece encontrar, na estranheza do Outro, o limite da sua presumida suficiência, ainda que, aparentemente, ordene a “infraestrutura” da morfologia.

Em que pese a famosa distinção interpretativa cunhada por Sérgio Buarque de Holanda no capítulo IV de Raízes do Brasil entre semeadores e ladrilhadores, para caracterizar, respectivamente, portugueses e espanhóis quanto ao estilo das suas empresas coloniais, cabendo aos primeiros uma índole mais desorganizada (Sérgio Buarque prefere mesmo a qualificação “desleixada”), francamente não planificadora, Ángel Rama, de sua parte, insiste que o projeto ibérico na América Latina expressa, como essência da colonialidade, o “sonho de ordem” encarnado na abstração retilínea do plano urbano. Essa cidade latino-americana seria, antes que tudo, um “parto da inteligência” (A cidade das letras, 2015: p. 21) e não, como no mundo português de Sérgio Buarque, resultado casual de um acordo prudente com a contingência.

Mais do que isso, a cidade americana (também irônica e curiosamente categorizada, a partir da metrópole, como cidade indiana) expressaria, dessa forma, para Rama a independência da ordem dos signos, o primado do plano, do traçado da ordem manipulatória do centralismo monárquico, de modo que Rama chega a sintetizar que, nessa perspectiva, a ordem existe antes da cidade existir. Nessa quimera da razão e do poder, as formas do signo e do discurso assumem uma função normativa. A partir de então, a escritura e o tabelião passam a ser suas figuras culturais chave. “Dar fé”, que corresponderia a trazer um fato da ordem do cogito para a ordem da efetividade das relações, significava, antes de mais nada, registrar em documento. Todo rito fundacional de lugar, território e propriedade era regido pela fé dada na (e por meio da) palavra escrita. Tal tecnologia do intelecto, elevada à condição de regente das coisas, ambicionará a condição de perpetuidade:

“(…) o signo ostenta uma perenidade que é alheia à duração da coisa. Enquanto o signo existe, está assegurada sua própria permanência. (…) Fica consagrada a inalterabilidade do universo dos signos, pois eles não estão submetidos ao decaimento físico, mas somente à hermenêutica” (A cidade das letras: 28).

A cidade colonial (e seu intrínseco aparato escriturário) se assentaria e se reproduziria, assim, sobre um corpo de operadores que fazia funcionar aquele sonho de ordem que produziu, na América, essa característica experiência burocrática, irmã siamesa do exercício do poder. Tal poder, operado e mediado pelos artífices do logos (clérigos, juristas, advogados, escrivães, cronistas, escreventes…), dispensados da “servidão das circunstâncias” (:38), outorgará à cidade a condição tanto de sede administrativa quanto de lugar da produção de discurso, ambos entrelaçados, e de onde, por meio de ordenanças, cédulas e provisões, se repartirão mercês e privilégios, já que conformado um “cordão umbilical escriturário” (:53) com a sede metropolitana. Essa é a cidade letrada de Ángel Rama, seus instrumentos e seus agentes. A partir daí, Rama lançará suas explorações históricas sobre as especificidades da produção intelectual e literária na América Latina. Cabe, no entanto, se perguntar se essa chave dispositiva dá conta da ordem geral dos fenômenos ou se é preciso, como já foi aventado, ponderar o Rama da cidade letrada com o Rama da transculturação.

Aqui nos afastamos mais decididamente da terminologia do crítico uruguaio. Rama não faz muita distinção entre as ideias político-administrativas dos dois primeiros Habsburgos (a casa dos Áustrias, da Espanha) ― em especial no que viemos nos referindo como um projeto renascentista ― e o ambiente intelectual que se consolidou na metrópole e se espraiou com outras reverberações para a colônia a partir do período final do “siglo de oro”, ou seja, a partir do reinado de Felipe III, que se iniciou na virada do século 16 para o 17. À diferença da terminologia que vínhamos utilizando, para Rama o reconhecimento da cidade letrada leva a rubrica genérica de “cidade barroca”. E aqui lançamos mão de outras interpretações latino-americanas, exatamente para tratar de uma certa especificidade cultural, mesmo que ela continue comportando as linhas mestras até agora insinuadas da mentalidade da Monarquia Católica: o barroco.

Num dos seus polêmicos vaticínios, o escritor e crítico cubano José Lezama Lima afirma que “depois do Renascimento, a história da Espanha passa para a América, e o barroco americano se ergue com superioridade” (“La curiosidad barroca”. In: La expresión americana: 79-106. México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 100 ― o ensaio é, originalmente, de 1957). Para Lezama, o que primeiro propicia esse protagonismo, constituído ao longo do século 17, é a exuberância da natureza americana e da sua diversidade, que, contrariamente ao ascetismo de recursos da Península Ibérica, dispõe para o uso arquitetônico, mobiliário e imagético uma pletora de materiais tanto quanto de referentes. Se o barroco americano comporta um “impulso voltado para a forma, na busca da finalidade do seu símbolo” (idem: 83), tal impulso será regido por uma tensão, na qual o hispânico (ou, genericamente, o ibérico) tem de se confrontar com o nativo e com o africano diaspórico, a quem cabem, mais intimamente, dar forma àqueles materiais e lançar mão daqueles referentes. Mais que apenas escritural, a cidade barroca se contaminará com uma profusão imagética.

Mesmo o estrito âmbito das letras parece então se contagiar com um outro gesto, que, nesse caso, Lezama encontra exemplarmente manifesto em El divino Narciso, de 1689, de Sor Juana Inés de la Cruz, em que a irremediavelmente “mal resolvida” freira mexicana (verbi gratia Octavio Paz e suas armadilhas da fé) justapõe o rito asteca de Huitzilopochtli ao rito católico da comunhão. Nessa perspectiva, o barroco ― designação a princípio pejorativa, e que só vai receber uma valoração positiva no final do século 19 ― acaba sendo aquilo que distorce o equilíbrio ordenado renascentista, para fazer caber dentro da forma a polissemia das misturas. Se a aposta renascentista instaurara idealmente a independência da ordem dos signos, o barroco irá inflacionar o signo com a desmesura abundante do significado. Antes que uma estética do império do logos, ele expressará, para evocar o título do ensaio de Lezama, uma “estética da curiosidade”, na qual o logos passa a conviver com o mythos ― tanto o de uma mística católica quanto o nativo.

A “tensão barroca” é aquela que se conforma, então, sob o signo da mestiçagem, tendo-se em conta que “mestiçagem” aqui é o nome da relação, e não o nome da coisa. Para outro cubano, Alejo Carpentier que, à diferença de Lezama, preferia inspirar-se no catalão Eugeni d’Ors (1930) para defender que o barroco seria não um estilo, mas uma “constante humana” (“O barroco e o real maravilhoso”. In: A literatura do maravilhoso: 109-129. São Paulo: Vértice, 1987, p. 114), é a proposição anterior ao revés que assinala o termo do universal: “toda simbiose, toda mestiçagem, engendra um barroquismo” (idem: 121). Citemos Serge Gruzinski, ao reportar-se ao caso mexicano, para ilustrar a mestiçagem sob a clave da relação, e não da coisa:

“Os índios tratavam as novas imagens da mesma forma que as estátuas e as pinturas pré-hispânicas. O olhar que dirigiam aos cristos, madonas e santos refletiam um modo de ver solidamente enraizado havia séculos, e até mesmo milênios” (O pensamento mestiço. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 293).

O barroco latino-americano será, por excelência, o campo de exercício da expressão plástica, musical e arquitetônica em que sobretudo os mestres e artífices, gente, portanto, à margem da estrita cúpula da cidade letrada, ingressam para produzir um artesanato e um discurso voluptuoso, sensual, ambíguo e retorcido. É o espaço de mulatos e aleijadinhos, de índios ladinos como o cronista aymara Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua e o cronista quéchua Felipe Guamán Poma de Ayala, dos indígenas mestres pintores das escolas cusquenha, quitenha e potosina. O barroco é, antes que tudo, o espaço de indeterminação aberto pela mestiçagem, é o que subverte a própria ideia espanhola de “casta”, assentada sobre a “pureza de sangre”, para transformá-la em possibilidade combinatória aberta, como o expressam as pinturas mexicanas de castas que, a partir da segunda década do século 18, retratam, cada vez mais numerosamente, as muitas mestiçagens familiares das gentes. Em lugar do “castizo” espanhol, que se remete à marcação da origem, abundam agora as muitas “castas”, que instauram novas “origens”, tanto quanto, por sua própria inflação, as borram. O sonho de pureza só persistirá como cavalo de batalha simbólico para os que pretendem, obstinadamente, fazer valer, a seu modo (qual seja, em modo senhorial ― ou como seu simulacro), a lógica do privilégio. Em lugar da pureza identitária, nuestra América prova então a proliferação relacional dos entrecruzamentos, onde se conjugam tanto tensão quanto abertura.

Nesse mundo americano, as misturas são irremediavelmente frágeis e instáveis, mas ainda assim ― e isso talvez seja o mais relevante ―, incontroláveis por parte de uma razão soberanamente ordenadora, responda ela pelo nome de “dominação” (colonial) ou mesmo pelo nome de “identidade”. Esse é o espaço dinâmico da transculturação. Nesse mundo, só uma mistura supera outra mistura. E isso, como consequência, não garante a imposição do controle de uma significação unívoca, tanto quanto a validade inequívoca de um cânone: o misturado (ou o heterogêneo, para falar em termos mais precisos, como o defendeu o crítico peruano Antonio Cornejo Polar) não produz “tradição” ― “tradição” no sentido da autoridade do cânone. A única “tradição” que resta é a própria mistura reiterada como tal, como processo, e não como coisa. Mais uma vez Serge Gruzinski:

“As mestiçagens manobram, na verdade, com tal número de variáveis, que confundem o jogo habitual dos poderes e das tradições, (…) escapolem das mãos do historiador que as persegue ou são menosprezadas pelo antropólogo amante de arcaísmos” (:304).

O barroco, como metáfora da complexidade latino-americana, é, portanto, aquilo que subverte, diante do sonho de ordem da cidade letrada, tanto a suposição de uma dominação categórica quanto a racionalidade colonial das purezas, das marcas de origem e da identidade como atributo fundador da socialidade. Ao defrontar-se (antes que tão apenas confrontar-se) com a alteridade, seu espírito é inflectido pela relacionalidade e pela indeterminação do devir, olhando-se então no espelho daquele princípio regente da socialidade ameríndia que Lévi-Strauss caracterizara como o da “abertura ao outro” (História de lince. São Paulo: Companhia das Letras, 1993), para conformar o que Lezama chamara de “protoplasma incorporativo do americano” (“Sumas críticas del americano”. In: La expresión americana: 157-182, p. 177), e que, mais recentemente, Arturo Escobar, um analista do Projeto Modernidade-Colonialidade-Decolonialidade, adjudicou ao contexto das nossas (por que não?) ontologias relacionais (Territories of difference: place, movements, life, redes. Durham: Duke University Press, 2008), aquelas que têm como horizonte estratégico ver-se diante de outros, e não apenas diante de um si-mesmo. Relações, e não identidades.

A experiência decolonial de fato potencialmente subversiva na América Latina não é a experiência da emancipação do indivíduo, sob o pretexto de alguma pureza identitária e isolacionista do self (ou de um “étnico” transcrito como utilidade agregada ao ego individual liberal), mas a experiência muitas vezes imponderável do encontro e da mistura dos muitos. Claro, ela pode, ainda assim, pretender ser ordenada pelo código ibérico ― e igualmente inclusivo, como já nos sugeria Richard Morse ― da hierarquia e do privilégio. Mas pode também se insinuar sob o compromisso da solidariedade, de estar em relação, e a partir daí sugerir outra ordem para além da lógica do privilégio e das tenazes da hierarquia. É essa insinuação que abre caminho para uma utopia civilizacional ainda apenas esboçada, e que hoje parece repousar em silêncio, aguardando quem lhe retome os fios soltos de uma história não terminada, mas potente como grande impulso cultural.

A história latino-americana não começa naquele sonho de ordem, naquele fiat de descobrimentos e conquistadores. Se ela já estava antes ― não, necessariamente, como “consciência histórica” (no sentido que lhe precisou Hans-Georg Gadamer) para seus próprios povos originários ―, ela seguirá efetivamente seu curso no depois, para além dos sonhos de pureza, e já no transe dos encontros desencontrados. Recusar tal reconhecimento, em nome das grandes razões ordenadoras (sejam positivistas, sejam liberais-utilitárias), pode ser não mais que insistir num sonho um tanto distante das contingências.

O presente texto foi preparado como base para uma aula ministrada na 11ª Escola de Verão do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (ILEA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 14 de janeiro de 2020.

Ricardo Cavalcanti-Schiel é antropólogo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)