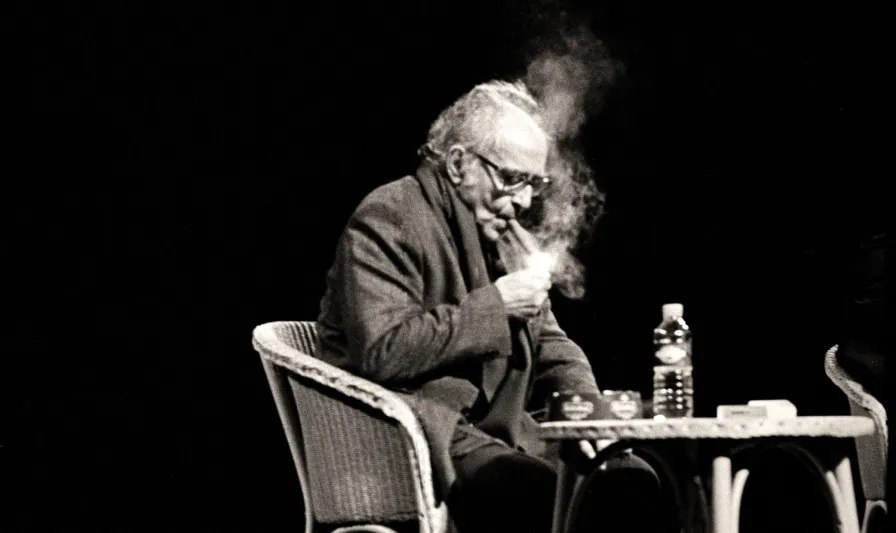

Em toda sua obra, da Nouvelle Vague aos filmes do século XXI, cineasta francês que faz 90 anos em dezembro utilizava a pintura como elemento essencial. Às vezes de forma irônica, noutras para afastar o cinema da vulgaridade capitalista

Publicado 25/11/2020 às 20:15 - Atualizado 25/11/2020 às 20:37

Por Dalila Camargo Martins, na Revista Cult

No incontornável texto “Jean-Luc Godard: cinema e pintura, ida e volta”, integrante do livro Cinema, vídeo, Godard (Cosac Naify), Philippe Dubois distingue dois momentos da relação ubíqua entre cinema e pintura na obra godardiana. No primeiro deles, concernente aos filmes produzidos na década de 1960, a pintura se mostra no cinema como uma prática de “citação” e “ex-citação” generalizada, pela qual reproduções frontais de quadros canônicos invadem a diegese, interagindo implícita ou explicitamente com as personagens, seus rostos, situações ou vínculos afetivos. Lembremos, por exemplo, em Acossado (1960), da mania de Patricia (Jean Seberg) de colar na parede de seu apartamento pôsteres de retratos pintados por Pierre-Auguste Renoir, Paul Klee e Pablo Picasso com os quais se identifica. Ou, então, em Tempo de guerra (1963), da cena hilária em que os soldados Michelangelo (Albert Juross) e Ulysses (Marino Mase) voltam para casa e presenteiam solenemente suas esposas, Venus (Geneviève Galéa) e Cleopatre (Catherine Ribeiro), com uma valise repleta de tesouros do mundo: monumentos, meios de transporte, lojas, obras de arte, indústrias, riquezas da terra, maravilhas da natureza, os cinco continentes, tudo sob a forma de cartões-postais cujo ganho parece valer exatamente como a posse das coisas em si — o valor de exposição tornado “objeto de culto, de reinvestimento simbólico de segundo grau”.

Nesse amálgama entre turismo e pilhagem, espetáculo e barbárie, já despontava a chave da reflexão godardiana sobre arte pop e cultura de massa, cada vez mais evidente ao longo dos anos 1960. Digamos que, no começo da carreira, Godard partiu de referências espirituosas a gêneros hollywoodianos, especialmente filmes B, noir e de gângster, mas também de musicais, frutos da paixão cinéfila contraída enquanto era redator exímio da revista Cahiers du cinéma, e desembocou no exame detalhado da sociedade de consumo, acentuando seu aspecto mortífero, em um paralelo sugestivo com o melhor de Andy Warhol. Em Week-end à francesa (1967), um casal burguês viaja pelo interior da França para reclamar uma herança e no caminho depara com um engarrafamento descomunal, filmado em travelling e livremente inspirado no conto “A autoestrada do Sul” (1964), de Julio Cortázar, no qual a violência escala desde acidentes de trânsito, estupro, assassinatos, até canibalismo, fenômenos testemunhados com indiferença atroz em meio a passatempos. Sem dúvida, por perpetuar a lógica industrial do trabalho alienado e do tempo livre, o cinema estava no cerne da crítica godardiana, sendo então abandonado na iminência de maio de 1968, quando Godard, na companhia de Jean-Pierre Gorin, fundou o Grupo Dziga Vertov, coletivo audiovisual militante de orientação maoísta que, em vez de proceder segundo tais modelos, filmava politicamente.

Ao cinema, Godard retornaria de uma vez por todas na década de 1980, após um período de realização – com sua companheira, a fotógrafa, roteirista, montadora e também diretora Anne-Marie Miéville – dos programas de televisão Six fois deux/sur et sous la communication (1976) e France/tour/détour/deux/enfants (1977-78), além dos filmes-ensaios Número dois (1975), Como vai você? (1976) e Aqui e acolá (1976), nos quais se escrutam os grandes meios de comunicação mediante trucagens videográficas (câmera lenta, sobreimpressões, incrustações, grafismos, variação de janelas, simultaneidade de telas etc.) que consistem nos desdobramentos eletrônicos do trabalho de decomposição-recomposição de imagens empregado em A chinesa (1967), com suas colagens e estética de histórias em quadrinhos, e A gaia ciência (1969), com suas fotos desviadas e contralegendadas. Dubois enfatiza o protagonismo do vídeo nessa mudança de paradigma na obra godardiana, em que as imagens perdem o estatuto de objetos e se tornam estados (im)puros, fluxos entre olhar e pensamento, cujo ápice seria a minissérie televisiva História(s) do cinema (1988-98). Há, pois, uma atenção refinada à espectralidade da forma-mercadoria, sua estranha idiossincrasia. Godard parece nos alertar: para examinar a sociedade de consumo não basta sinalizar seus produtos, os resultados concretos de suas causas, sem tentar apanhar o processo que lhe é imanente, pelo qual tudo o que pesa se propaga no ar e, como a luz – matéria-prima do cinema –, é partícula e onda ao mesmo tempo.

Esses experimentos transformariam de forma substancial, nos anos 1980, a relação de Godard com a pintura, a qual passaria a ser um efeito do próprio filme, um tratamento figurativo do dispositivo cinematográfico, “não mais a pintura ex-citada mas a pintura sus-citada, evocada por baixo e de dentro”, na bela definição de Dubois. A chamada trilogia do sublime, composta dos filmes Paixão (1982), Carmen de Godard (1983) e Eu vos saúdo, Maria (1985), faz de motivos clássicos da pintura problemas cinematográficos, atualizando-os. Em Paixão, destacam-se os deslumbrantes tableaux vivants a partir de Rembrandt, Francisco de Goya, Jean-Auguste Dominique Ingres, Eugène Delacroix, El Greco e Jean-Antoine Watteau. Carmen, vaga adaptação escrita por Anne-Marie Miéville da novela homônima de Prosper Mérimée e da ópera de Georges Bizet, consiste em um estudo rítmico, ou melhor, coreográfico, em que se esboçam poses copiosas de corpos frequentemente nus, com nervos à flor da pele, em dados intervalos de tempo marcados pela música de Ludwig van Beethoven — e de Tom Waits! Quanto a Eu vos saúdo, Maria, trata-se do mito da criação, ostensivamente pintado ao longo da história da arte, o que implica a questão de como representar o irrepresentável recorrendo a arquétipos da natureza.

Assim, completa-se uma volta dialética. Sabe-se que a primeira polêmica provocada pela Nouvelle Vague se deu antes da instauração de um novo modo de produção cinematográfico, quando os “jovens turcos” – apelido dessa geração de redatores dos Cahiers e futuros cineastas – cunharam o conceito de política dos autores, segundo o qual certos diretores hollywoodianos, como Orson Welles e Alfred Hitchcock, foram capazes de deixar suas marcas nos filmes, engendrando estilos únicos mesmo sob o jugo da lógica industrial. Ora, não é difícil circunscrever a mudança de paradigma da obra godardiana a esse contexto, pois foi Godard quem radicalizou a política dos autores ao filmar, transformando o conceito de aplicação retroativa em ponto de partida estético. Em suas palavras: “o verdadeiro objetivo desse conceito não era demonstrar quem faz a direção, mas, principalmente, explicar o que faz a direção”. Tal método de modulação entre “ex-citação generalizada” e “sus-citação”, passando pela negação determinada do cinema, assevera todo o esforço de Godard em dirigir através das contradições estruturais do próprio meio. Inicialmente, em seus filmes, o trabalho pictórico serviu sobretudo para denunciar, em chave irônica e também trágica, o pacto do cinema com a cultura de massa, com a sociedade do espetáculo. O abandono da autoria com a fundação do Grupo Dziga Vertov – “quando lançamos a política dos autores, nos enganamos ao privilegiar a palavra ‘autor’, enquanto na verdade é a palavra ‘político’ que era preciso ressaltar” – funcionou como grau zero da imagem, propiciando a Godard expandir seus horizontes ao retomar o cinema e revisitar alguns temas inerentes à autonomia artística.

Nos três primeiros longas-metragens godardianos do século 21, Elogio ao amor (2001), Nossa música (2004) e Filme socialismo (2010), tal expansão paulatina manifesta-se mediante recursos pictóricos. Elogio ao amor se divide entre o presente e o passado de um filme a ser feito. A defasagem temporal é marcada pelo uso de 35mm p&b para o presente e de vídeo em cores, espécie de fauvismo digital, para o passado. São apenas dois anos entre o momento em que Edgar (Bruno Putzulu) presencia a assinatura do contrato que autoriza a adaptação da história de um casal de idosos atuante na resistência francesa pela produtora de Steven Spielberg e seus entraves em realizar uma obra sobre o amor e que consiga narrar a História. Mas a trama só se esclarece no fim, quando o passado ilumina o presente; seu fio condutor é uma mulher argelina (Cécile Camp), advogada consultora do caso, pela qual Edgar se apaixona. Constitui-se, portanto, um elo entre poeta e musa, de matriz romântica ainda que distanciada – a colorização dos planos do mar exprimindo o lirismo de um indivíduo que enfrenta a frivolidade da indústria cultural.

Em Nossa música, organizado como a Divina comédia de Dante Alighieri, porém, o eu já é um outro – nos versos citados de Arthur Rimbaud – com o protagonismo duplicado de Olga Brodsky (Nade Dieu) e Judith Lerner (Sarah Adler), alegorizando a aporia entre ativismo e mídia em prol da paz no Oriente Médio. É como se a crise existencial ambientada no métier cinematográfico de Elogio ao amor se tornasse, três anos depois, uma expiação coletiva pelos conflitos da humanidade, e a busca fracassada por “um adulto” se estendesse à profecia do rosto como responsabilidade, baseada no filósofo Emmanuel Lévinas, uma preocupação em restabelecer pela linguagem uma “ética como o a-Deus ou a relação ao Outro, na santidade do Rosto de Outrem, ou na santidade da minha obrigação para com ele”.

Já Filme socialismo consiste em uma indagação a respeito da origem e dos descaminhos da civilização ocidental, a partir de três pontos de vista: a história do continente europeu, por meio da interação entre anônimos e celebridades a bordo do cruzeiro Costa Concordia; as inquietudes de duas crianças francesas sobre os lemas liberdade, igualdade e fraternidade; as lendas de seis cidades ao longo do Mediterrâneo. Na segunda parte, denominada Quo vadis Europa, o jovem casal de irmãos sai candidato à eleição para o Conselho de Estado francês, “fato sem precedentes”, e se elege com 93% de aprovação. Apesar da vitória democrática, sua postura é irreconciliável. Florine “Flo” (Marine Battaggia) evita conversar com quem conjuga os verbos ser/estar (être) e ter (avoir), pois, com eles, a falta de realidade se tornaria flagrante; prefere falar, por exemplo, “Barcelona nos receberá em breve”, em vez de “em breve estaremos em Barcelona”. Lucien “Lulu” (Gulliver Hecq) é capaz de “acolher uma paisagem de outrora”; reproduz um Renoir adicionando nuances inatingíveis ao pintor, o que se estende a toda imagem vista na tela, em uma espécie de fissão cromática que faz vibrar o espaço. Logo, ambas as atitudes se pautam por uma heteronomia sem sujeição, abrindo-se empaticamente ao entorno. Tais recursos pictóricos integram uma complexa série de procedimentos audiovisuais que articulam um vigoroso raciocínio especulativo, o qual, nesses três filmes, explode a noção de autonomia – da autonomia artística à autonomia do sujeito – à procura de uma verdadeira emancipação.

Nota-se, por conseguinte, na trajetória de Godard, um movimento espiralado infinito e ascendente, em que o regresso às esferas (cinema/sociedade de consumo/militância/vídeo/arte/estética/ética/política) ocorre por meio de alargamento, aprofundamento e iluminação.

(Publicado originalmente no site Outras Palavras)