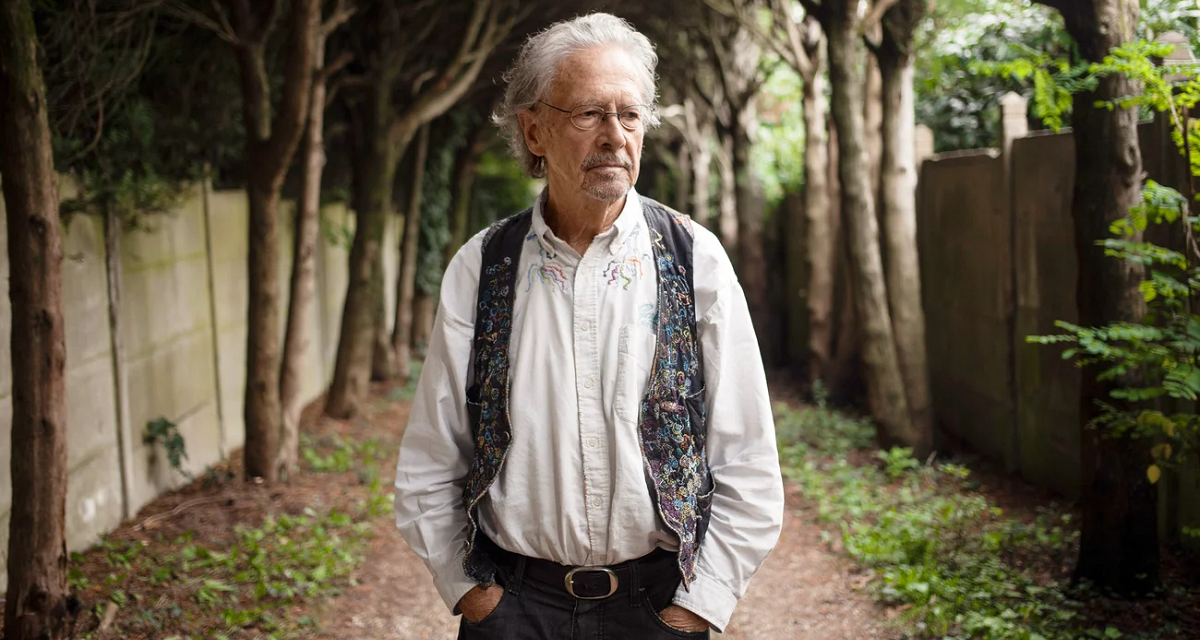

Max Weber, conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna (Foto: Reprodução)

Embora seja usual falar-se de uma sociologia “weberiana” e de

sociólogos “weberianos”, ou de uma escola “weberiana”, não podemos

aceitar rigorosamente essas classificações, a não ser quando se pretende

demarcar uma tendência dominante, em certos autores e obras, da

influência de conceitos e perspectivas desenvolvidos nos diferentes

trabalhos de Max Weber. Mesmo assim, não há nada, nesse caso,

comparável, por exemplo, seja à apropriação e desenvolvimento das

teorias de

Marx no marxismo, seja à apropriação e desenvolvimento das teorias de

Freud na

psicanálise. Não há nada na obra de Weber que permita desenvolvimento similar ao do

marxismo e ao da

psicanálise, e isso por duas razões.

Em primeiro lugar, Weber não propõe uma revolução científica ou um

deslocamento teórico fundamental, um novo paradigma científico, e nem

foram esses os efeitos epistemológicos de sua obra, como, ao contrário,

parece acontecer com as obras de Marx e de Freud (tal, pelo menos, como

reivindicam marxistas e psicanalistas). O próprio Weber condenava, no

marxismo e na psicanálise, sua unilateralidade radical, que os lançava,

em seu entender, na metafísica e na disputa de pressupostos últimos aos

quais a ciência não poderia responder.

Em segundo lugar, Weber reivindica a tradição acadêmica e científica

da pesquisa histórico-social de seu tempo, mesmo quando de sua

contribuição original para essa ciência, a sociologia, que também se

desenvolve, independentemente de sua obra, e com base em outros

paradigmas, em outros lugares. Ainda que proponha métodos e conceitos

suficientemente abrangentes e rigorosos para entronizá-lo como

fundador de uma

escola,

sua obra não produziu influência dessa maneira, mas de outra, mais

difusa, e também mais coerente com o sentido que a distinguia das

demais.

Weber não formou uma escola, como aconteceu com Marx e Freud, e mesmo

com Durkheim. Não teve discípulos diretos, com os quais precisasse

retificar

constantemente o desenvolvimento de seu próprio paradigma. No entanto, é

indubitável que no desenvolvimento da sociologia, tal como vem se

realizando desde o início do século, a contribuição weberiana é

decisiva, fundamental mesmo, por demarcar um de seus principais

paradigmas. Curiosamente, embora Durkheim tenha uma posição análoga à de

Weber por ter também contribuído com outro paradigma fundamental, e ao

mesmo tempo divergente do dele, não é usual falar atualmente de

sociólogos “durkheimianos” ou de uma sociologia “durkheimiana”, e isso

quando se sabe que a influência de Durkheim foi mais sistemática que a

de Weber, a ponto de ter existido uma “escola durkheimiana” na França, o

que nunca ocorreu com Weber, nem mesmo na Alemanha.

A influência da obra de Weber, embora crescente ainda quando ele

estava vivo, não era do tipo que possibilitasse uma escola. Mesmo essa

influência foi drasticamente interrompida, na Alemanha, 12 anos após sua

morte, pela chegada dos nazistas ao poder. Suas principais obras, com

exceção de

A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo,

permaneceram esgotadas e sem reedições durante quase 20 anos, e em

grande parte espalhadas em revistas e periódicos de pouco acesso ao

público não germânico. Apesar disso, sua influência foi decisiva em

obras que foram publicadas antes da Segunda Guerra, algumas das quais

vieram conformar grande parte do quadro atual da sociologia. Entre essas

obras, basta citar

Ideologia e Utopia, de Karl Mannheim;

História e Consciência de Classe, de Georg Lukács;

Estrutura da Ação Social, de Talcott Parsons; e

Fenomenologia do Mundo Social, de Alfred Schutz.

O weberianismo como contrassenso

Desde aqui já se pode notar a abrangência e o tipo de influência que a

obra de Weber começará a exercer. Nenhum desses trabalhos é “weberiano”

e, no entanto, todos estão numa relação fundamental com a obra de

Weber; em todos eles, também, a posição weberiana é posta em situação de

interlocução, de diálogo com outros pensadores-chave; Lukács e

Mannheim, de modo diferente e pesos desiguais, põem Weber em relação com

Marx, e daí destilam suas contribuições originais; Parsons põe Weber em

relação com Durkheim e Pareto; Shutz coloca Weber em relação com

Husserl.

Para cada uma dessas posições, enfatiza-se um aspecto da obra de

Weber. Pode-se dizer que são Webers diferentes os que saem dessas

posições: um Weber subsumido no marxismo hegeliano de Lukács; um Weber

que retifica e modera Marx, na sociologia do conhecimento de Mannheim;

um Weber fenomenológico, intuicionista, neoidealista, na “síntese” de

Shutz. No campo substantivo da influência, a abrangência e a variedade

não são menores.

A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo

é o rosto mais badalado da influência, mas não é nem a principal nem a

mais duradoura, apesar de ter produzido um dos grandes veios polêmicos

do século. Weber trabalhou sobre campos extraordinariamente diversos e

sua influência acompanha essa diversidade, que vai do direito à

sociologia da música, da história econômica à sociologia das religiões,

da filosofia da ciência à política alemã. Conceitos como “tipo ideal”,

“ação social”, “compreensão”, “autoridade”, “dominação”, “carisma”,

“vocação”, “racionalidade”, “burocracia”, “estamentos”, “legitimidade” e

muitos outros estão inteiramente orientados, na sociologia

contemporânea, pela influência de Weber.

O peso das interpretações pioneiras de Weber, em especial por sua

influência sobre toda a sociologia acadêmica mundial, aquela que veio da

obra de Talcott Parsons, vem passando por ampla reavaliação crítica há

quase cinco décadas. Os resultados dessa reavaliação, que incluiu um

renovado interesse dos marxistas por sua obra, têm possibilitado – 90

anos após sua morte – o conhecimento de um Weber muito mais profundo e

contemporâneo do que as primeiras interpretações poderiam fazer supor.

Não é exagerado afirmar que sua influência, hoje, é comparativamente

mais abrangente, mais sistemática e mais rigorosa do que em sua própria

época ou em qualquer outra, não obstante manter sua característica de

não formar escola. O propalado “weberianismo” é um contrassenso com a

própria perspectiva científica de Weber, e o próprio Weber testemunha

contra esse equívoco: “Na ciência, sabemos que nossas realizações se

tornarão antiquadas em dez, vinte, cinquenta anos. É esse o destino a

que está condicionada a ciência: é o sentido mesmo do trabalho

científico… Toda realização científica suscita novas ‘perguntas’: pede

para ser ‘ultrapassada’ e superada. Quem deseja servir à ciência tem de

resignar-se a tal fato”.

A influência de Weber, apesar disso, ultrapassou seus próprios

cálculos e merece uma reflexão porque é isso que ainda legitima o

emprego de expressões como “weberianismo”. A ciência social carrega a

bendita maldição filosófica de sua origem: a

política. E como a

filosofia e a política, o marxismo e a psicanálise, a sociologia

precisa desenvolver-se renovando sempre suas relações teóricas com seus

pais-fundadores: a reinterpretação das obras clássicas acompanha e

indica esse desenvolvimento, tanto quanto os avanços obtidos nos campos

substantivos (empírico e teórico). Não é impossível escrever uma

história da sociologia com base na sucessão das reinterpretações de seus

clássicos. Essas reinterpretações são tão inesgotáveis quanto sua

tendência para avançar para além do que estava originalmente escrito,

conferindo-lhe uma nova dimensão, só possível pelo avanço substantivo

efetivamente realizado. O que define uma obra como “clássica” é

exatamente isto: manter-se contemporânea.

A influência disseminada

Talcott Parsons, cuja obra dominou a sociologia norte-americana

por mais de duas décadas (1950-1960) e exerceu – e ainda exerce (embora

seja declinante) – influência sobre toda a sociologia acadêmica

mundial, travou contato com a obra de Weber ainda nos anos 1930, na

Alemanha. Sua tese de doutoramento versava sobre o conceito de

capitalismo em Weber e Sombart, o que lhe permitiu preparar o terreno

teórico sobre o qual desenvolveria, em 1937, uma original tentativa de

síntese sociológica, a primeira elaboração de sua teoria geral da ação. O

livro, um grosso calhamaço de mil páginas, intitulado

Estrutura da Ação Social,

dedicou quase um terço das páginas à interpretação parsoniana de Weber.

No entanto, sua apropriação de Weber caracteriza-se pela ênfase posta

sobre as

normas e valores sociais, em função de sua preocupação

em construir as bases de uma teoria da integração social. Se isso lhe

permitiu aproximar Weber de Durkheim muito mais facilmente do que é

efetivamente possível, facilitou, no entanto, uma apropriação da obra de

Weber nos Estados Unidos que, além de incorreta e problemática,

enfatizava excessivamente sua utilização conservadora. No entanto, a

influência de Weber na sociologia norte-americana, até então pequena,

pegou carona no funcionalismo parsoniano e cresceu, até que no fim dos

anos 1960 a revisão interpretativa de suas contribuições começasse a ser

feita, resgatando-o contra Parsons. Quanto a isso, o pioneiro foi C.

Wright Mills, cuja obra reflete uma influência weberiana bastante

diferente daquela encontrada em Parsons e sua escola.

Se Parsons procurou aproximar Weber do funcionalismo durkheimiano,

Wright Mills fez a aproximação com a tradição marxista, extraindo daí

não só uma interpretação, mas um efeito – em suas próprias obras –

crítico e politicamente renovador. Mills foi praticamente uma voz

isolada numa América conservadora e exposta ao maniqueísmo da Guerra

Fria, e uma voz que se calou precocemente (ele morreu aos 47 anos, em

1961). Apesar disso, sua influência na renovação antiparsoniana da

sociologia norte-americana dos anos 1970 deveu-se, em grande parte, à

extração marxista de sua apropriação de Weber, que lhe permitiu

enfatizar, ao contrário de Parsons, os conceitos de classe, de

interesse e de

conflito.

No entanto, ao contrário daquele, Mills jamais tentou uma

sistematização conceitual que lhe permitisse construir uma abordagem tão

abrangente quanto a parsoniana. Por isso, sua contribuição terminou

confinada à sua época.

Lukács, o grande pensador marxista, frequentou assiduamente o Círculo

de Heidelberg, que se reuniu na casa de Weber por quase uma década. Nos

dois últimos anos da vida de Weber, quando já se tornara marxista,

Lukács, ainda sob sua influência, redige alguns dos trabalhos que vão

compor seu livro mais célebre. Além de abundantes referências aos

trabalhos de Weber, Lukács promove uma inusitada aproximação marxista

com a problemática weberiana da “racionalização”, cuja influência

posterior não deve ser negligenciada. Mannheim, que foi chamado de

“marxista burguês” e de weberiano “marxista” (sic), escreveu suas

principais obras entre as décadas de 1920 e 1940. Sua influência,

particularmente no campo da sociologia do conhecimento, é decisiva, e

tão grande quanto sua pretensão de construir uma ponte entre Weber e

Marx que resolvesse algumas das antinomias postas por essa relação. Sua

influência sobre Mills permitiu a este se apartar da todo-poderosa

interpretação parsoniana de Weber. Do mesmo modo, sua obra permitiu aos

funcionalistas manter uma porta aberta ao marxismo (pelo menos nessa

área da “sociologia do conhecimento”), como no estudo de Robert K.

Merton sobre sociologia da ciência.

No pós-guerra, a influência de Weber alastra-se pela Europa e pela

América. Raymond Aron, na França, forja o conceito de “sociedade

industrial” e se apoia em Weber para criticar o marxismo. Ralf

Dahrendorf, na Alemanha, sob forte influência weberiana, revisa o

conceito de classe e, como Aron, substitui capitalismo por “sociedade

industrial”, para enfatizar a dimensão mais abrangente (principalmente

política) dos conflitos sociais do capitalismo tardio. A sociologia

inglesa renova-se com a influência de Weber, principalmente nas obras de

John Rex, J. Goldthorpe, David Lockwood, Frank Parkin e Anthony

Giddens. Na França, Michel Crozier e Alain Touraine estudam a burocracia

e a classe trabalhadora em aberto diálogo com as hipóteses weberianas, e

Pierre Bourdieu reinterpreta Weber em seus trabalhos de sociologia da

cultura.

Apesar da forte influência de Parsons, a sociologia norte-americana

reencontrou Weber de diversas maneiras, desde o pós-guerra até hoje.

Obras muito importantes como as de Seymour M. Lipset, Reinhardt Bendix,

Robert Bellah, Clifford Geertz, Randall Collins e S. Eisenstadt, entre

outros, foram desenvolvidas em constante recuperação e reinterpretação

das hipóteses weberianas. Tendências que aparecem na época da Guerra

Fria, como a sociologia fenomenológica, a etnometodologia, a sociologia

radical, o interacionismo simbólico, retomam Weber exatamente onde

Parsons o havia recalcado: no seu “idealismo”, na sua “sociologia

compreensiva” e nas minuciosas questões metodológicas.

Em compensação, o “materialismo” de Weber é recuperado pelo marxismo

do pós-guerra, que antes lhe havia reservado a indiferença dogmática ou o

ataque superficial. Essa indiferença não existiu nos clássicos do

marxismo, mas tornou-se dominante no período stalinista. Kautsky,

Bukhárin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Lukács e Max Adler citam Weber e

quase sempre em apoio às suas próprias ideias. Mas o conhecimento da

obra de Weber era ínfimo, se comparado ao que os marxistas

contemporâneos passam a ostentar a partir dos anos 1960. A influência de

Weber na Escola de Frankfurt é reconhecida e bastante significativa,

principalmente na obra de Habermas. A crítica superficial foi abandonada

e o rigor com que muitos marxistas reavaliam a obra de Weber não fica

nada a dever ao ostentado pelos “weberianos”.

Uma verdadeira história das reinterpretações de Weber e de suas

disputas teria, agora, que descer ao campo temático e conceitual.

Acompanhar a disputa dos conceitos, a detecção de suas ambiguidades

originais, o aparecimento de novos problemas sobre os escombros de

problemas que pareciam resolvidos, enfim, teria de ser uma história da

constante reatualização de Weber, como a feita brilhantemente por

Wolfgang Schluter nas últimas décadas. Aqui entrariam, por exemplo, a

penetrante e nem sempre admitida influência de Weber sobre as obras

seminais de Norbert Elias e Michel Foucault, apenas para citar dois

nomes que continuam em evidência. Naturalmente, isso não pode ser feito

aqui. De qualquer modo, será feito por cada sociólogo, em sua área

específica de atuação. Isso será inevitável sempre que se descobrir que o

sociólogo “weberiano” se dedica a uma coisa “que na realidade jamais

chega, e jamais pode chegar, ao fim”.

Quem foi

Max Weber é conhecido como um dos fundadores da sociologia moderna,

ao lado de pensadores como Vilfredo Pareto (1848-1923), Émile Durkheim

(1858-1917) e Georg Simmel (1858-1918). Seu pensamento é marcado por uma

crítica do materialismo histórico, que, em seu dizer, petrifica as

relações entre as formas de produção e de trabalho e as outras

manifestações culturais da sociedade. Para ele, o pensador social deve

estar disposto a reconhecer a influência que as formas culturais, como a

religião, por exemplo, podem exercer sobre a própria estrutura

econômica.Karl Emil Maximilian Weber nasceu em Erfurt, em 1864, em uma

família protestante.A partir de 1869, instala-se com a família em

Berlim. Seu pai foi deputado do Partido Nacional Liberal, e, graças a

ele, Weber, desde cedo, teve contato com homens políticos e pensadores

influentes que eram frequentemente convidados à sua casa.

O jovem Max, entediando-se na escola e tendo pouco contato com os

colegas de sua idade, tornou-se um leitor insaciável. Suas leituras

(Cícero, Maquiavel, Kant etc.) testemunham sua grande precocidade

intelectual. Terminada sua formação básica, Weber inscreve-se na

Faculdade de Direito de Heidelberg, seguindo igualmente cursos de

economia política, filosofia, história e teologia.Em 1889, Weber conclui

seu doutorado sobre o desenvolvimento das sociedades comerciais nas

cidades italianas da Idade Média. Em 1891, termina o trabalho A

Importância da História Agrária Romana para o Direito Público e Privado,

que o qualifica para ser professor na universidade. Esses anos foram

decisivos na formação de Max Weber, porque o fizeram se interessar pelos

problemas sociais de sua época.Aos 29 anos, em 1893, assume o cargo de

professor de história do direito romano e de direito comercial na

Faculdade de Berlim. Casa-se com Marianne Schnittger, ícone da causa

feminista e intelectual engajada em questões políticas. Ela terá um

papel decisivo na edição da obra de Weber, supervisionando

principalmente a publicação dos escritos póstumos de seu marido, em

especial de sua obra magna Economia e Sociedade.

De 1897 a 1903, Weber sofre de uma grave depressão nervosa, sendo

obrigado a interromper seu magistério. Em 1903, retomando suas

atividades intelectuais, reorienta suas pesquisas para a sociologia. É

nesse contexto que ele publica A Ética Protestante e o Espírito do

Capitalismo. Em 1909, funda a Sociedade Alemã de Sociologia.

Durante a Primeira Guerra Mundial, Weber inicia a redação de seu

vasto projeto de sociologia comparada das religiões mundiais. Em 1919,

muda-se para Munique, a fim de ocupar a cátedra de sociologia que a

universidade havia criado especialmente para ele. É nessa ocasião que

ele pronuncia duas de suas mais conhecidas conferências: “A Ciência como

Vocação” e “A Política como Vocação”. Morreu subitamente em 1920, em

consequência de uma pneumonia mal tratada.

Michel Misse é professor de sociologia da UFRJ

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)