Apóstolos do conformismo pedem calma e uísque enquanto chafurdamos em truculência, estupidez e vergonha

18jul2019 09h37

Em

1948 o mundo vivia a ressaca da grande guerra. Só se discutia campo de

concentração, bomba atômica, fascismo. Só se falava, enfim, em política,

como registra George Orwell em “Os escritores e Leviatã”. E com bons

motivos. Afinal, argumenta ele no ensaio publicado naquele ano, “quando

estamos num navio prestes a naufragar, nossos pensamentos se concentram

em navios prestes a naufragar”. Fazer diferente é resultado de alienação

patológica. Ou, o que é pior, atestado de má consciência.

É aquela história do sujeito reclamando com a

aeromoça sobre o uísque que não veio. “Mas senhor, o avião está

caindo...”, argumenta ela. “Que se dane o avião!”, responde ele. E tem a

do circo em que os leões se soltam: a turba entra em pânico e, na

confusão, um espectador tem suas partes íntimas imprensadas nas

arquibancadas. Sob essa forte emoção privada, nasce um conciliador

público: “Senta que o leão é manso!”.

Navio, avião ou circo: o freguês pode escolher a

metáfora que preferir para um Brasil que mistura naufrágio, queda livre e

pânico. Todo mundo, parece razoável, só deveria pensar naquilo: é a

política, estúpido! Mas graças a um esforço laborioso de apóstolos do

conformismo, espalhados por variadas tribunas de opinião, insiste-se em

pedir calma e uísque enquanto chafurdamos em truculência, estupidez e

vergonha.

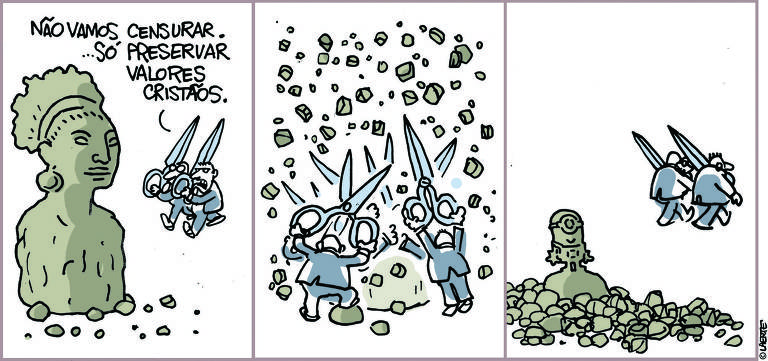

Nesse mundo da iniquidade naturalizada, literatura e

política não se misturam. Foi por isso, aliás, que a Barbie Fascista,

esse adorável arquétipo nascido nas redes sociais, fez forfait

na Flip deste ano. Desistiu de equilibrar a consciência no salto, entre

as pedras de Paraty, porque tem achado o mundo “chaaaato”. Vivendo em

Lisboa, tem “preguiça” da realidade e prefere espalhar boas notícias.

Nossa personagem tem saudade de quando a Flip

ignorava o mundo exterior. Assustou-se em 2013, quando as ambíguas

jornadas de junho ganharam tribuna na festa. E achou esquisita, mas não

de todo ruim, a fórmula marota do “tudo é política”, sob a qual

estimulou-se o debate sobre a tradição ameaçada da cocada queimada para

passar ao largo de um impeachment e não tocar na ascensão da extrema

direita.

Em 2019, Paraty chamou as coisas por seus nomes. E

afirmou posição abertamente contrária à corrosão dos valores

democráticos promovida diuturnamente pelo governo eleito. Grada Kilomba

falou do país fraturado e racista que encontrou, Marilene Felinto

destruiu consensos sobre vida literária, jornalismo, política e a

própria Flip, Walnice Nogueira Galvão nos recomendou ler Os sertões

todos os dias para lembrar o tratamento que o Brasil dispensa aos

desvalidos, sejam eles sertanejos ou sem-terra, indígenas ou negros.

Na Folha de S. Paulo, Anna Virginia

Balloussier reclamou da falta de autores “de direita” e “conservadores”,

o que seria flagrante evidência da falta de espírito democrático da

festa. A se aplicar seu raciocínio, o extermínio indígena teria que ser

discutido com quem facilita invasão de terras ou sequestra curumins,

pensar a tragédia de Mariana seria mais rico quando se ouvisse um

defensor do interesse de mineradoras e uma conversa sobre o

autoritarismo ganharia em legitimidade ao incluir quem defenda, por

exemplo, prisão e exílio de seus opositores políticos.

Aos que supostamente oprimem e silenciam os pobres conservadores, a repórter da Folha chama

de “esquerda”. E, em outro artigo, lembra que o fato de o jornalista

Glenn Greenwald ser recebido por bolsonaristas como alvo de rojões deve

ser contextualizado porque a “esquerda”, sempre ela, também já fez muito

disso — e, como exemplo, compara escracho e agressão física. Aos seus

olhos, a Flip é o lugar em que a “esquerda”, essa incorrigível, “dá as

mãos numa ciranda de energia positiva” enquanto o Brasil “acontece lá

fora”.

O busílis é que, desta vez, o Brasil aconteceu ali,

dentro dos limites do centro histórico. Se a matilha de predadores da

democracia ficou de fora da festa é porque fez-se a política como

desentendimento, tomada de posição que não se confunde com ironia

hipster.

Para resumir, é a política, estúpido!

(Publicado originalmente na Revista dos Livros, Quatro Cinco Um)