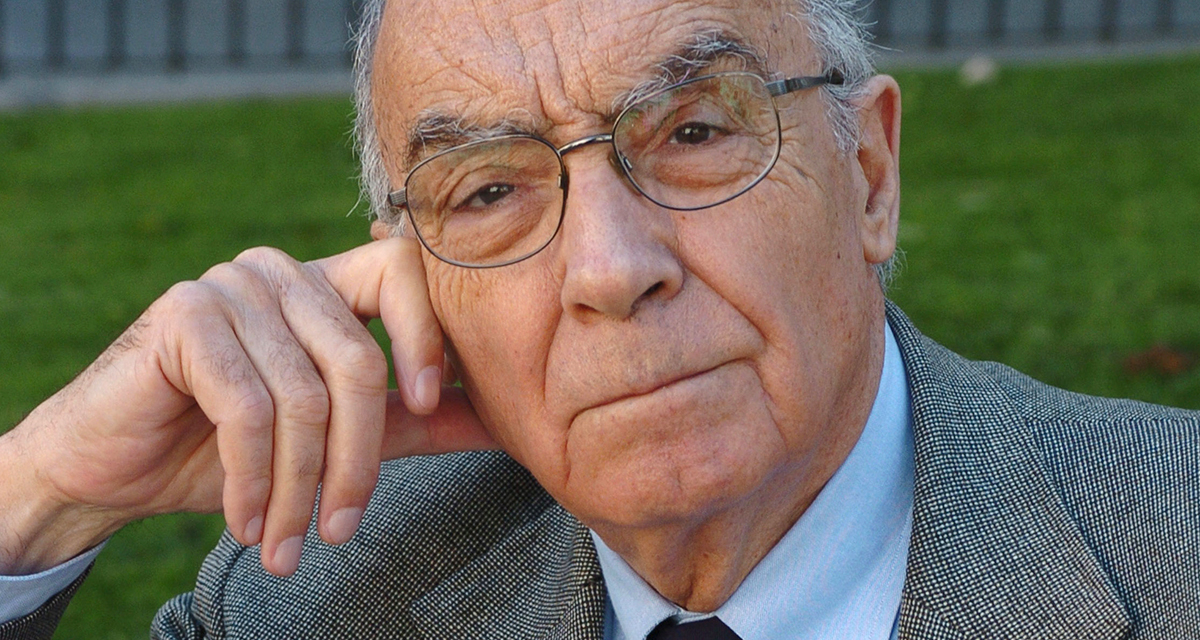

A entrevista que segue teve lugar em fevereiro passado, em Madri. O Instituto do México, na Espanha, organizou, no primeiro trimestre deste ano, um ciclo de conferências: Portugal desde México. A diretora do Instituto, Luz del Amo, que tivera a idéia de organizar o ciclo algo inédito, ou pelo menos pouco usual no mundo hispânico, onde via de regra Portugal, ainda mais do que o Brasil, sofre de uma espécie singular de obnubilação programada , tinha-me pedido que convidasse Saramago; ele aceitou, sem cobrar cachê. Pediu para ficar no mesmo hotel de sempre (o Suécia), a trezentos metros do Prado. Não é o primeiro favor que me faz e espero que não seja o último. Já anteriormente me brindara com muitas informações e respondera às muitíssimas questões que lhe apresentei, enquanto escrevia minha tese para Yale,

José Saramago, o período formativo. A presente entrevista, portanto, não é, latu sensu, a primeira que me deu.

Há catorze anos, quando completei trinta, recebi de presente de minha amiga e ex-professora Renina Katz, uma leitora inveterada, o romance

Memorial do convento. O entusiasmo com o qual Renina me recomendou a leitura, uma vez feita e já de volta aos Estados Unidos, transferi para Emir Rodríguez-Monegal. Naqueles meses, eu andava atrás de um tema de tese; numa tarde do verão de 1985, a caminho do teatro em Hartford, pude conversar longamente sobre Saramago com Emir, que recentemente estivera com ele durante um congresso de escritores, e que seria o meu orientador, se tudo desse certo (não deu: a Monegal sobravam poucos meses de vida).

Por meu lado, perguntava-lhe como era o homem em pessoa; pelo seu, e muito menos afoitamente, Emir me interrogava sobre a radicação de Saramago na literatura portuguesa contemporânea. Não é necessário dizer que ele soube responder às minhas perguntas, traçando-me o perfil de um cavalheiro lusitano de humor mordente, de viés irônico, que Emir comparava ao de Borges, a quem tinha conhecido tão bem; entretanto, à medida que o crítico uruguaio aumentava em agudeza as suas questões, crescentemente eu me dava conta do pouquíssimo que sabia, e que de fato era então conhecido, sobre o autor português. Eu já me dedicara, em Yale, a pesquisar sobre esse escritor que me chegara às mãos sem nenhum antecedente; ainda que a Biblioteca Sterling seja uma das maiores e melhores do mundo, eu me decepcionara com o pouco que nela havia sobre Saramago.

O que tínhamos em mãos era apenas o Memorial. Portanto, qualquer consideração crítica que podíamos fazer se limitava ao tipo de escritura que Saramago nele adotava. Diante dela, e assumindo como base o realismo maravilhoso em versão hispano-americana, concluímos que a qualidade do imaginário de Saramago dele diferia em um ponto básico: estava prenhe de lirismo e escapava dos padrões de alegorização mais óbvios e tão freqüentes neste. Havia pontos evidentes de contato para começar, o fascínio pelo barroco, que na narração reverberava temática e linguisticamente , mas o tônus geral do relato não apontava para as terras americanas.

Anos mais tarde, em Portugal, pesquisando sobre o Memorial, terminei por assegurar-me disto: se muito da postura de um Carpentier ou de um García Márquez se fazia notar (principalmente, no nível do anedótico, na pesquisa de fontes da época e por aí), a base era diferente. A velha cultura portuguesa, às vezes excepcional quando representada por um Fernão Lopes, um Camões ou um Vieira , mas frequentemente marginal à Europa dos grandes debates, ainda que muitas vezes ironizada pelo escritor, se impunha com uma clareza meridiana. Aí estava, e está, o quid de Saramago. Não só de estilemas individualizadores vive um grande escritor: nunca é demais lembrá-lo, ele ou ela via de regra (há exceções) pisam o terreno conhecido que lhe dá a sua própria cultura, a sua própria língua. Naquela tarde, disse a Emir que eu pesquisaria mais sobre o romancista e que, em função do que encontrasse, talvez escolhesse a sua obra como objeto da minha tese de doutorado. À época, muito pouca gente entendeu que eu escolhesse Saramago, então um escritor com alguma bagagem (o melhor viria depois), e menos ainda que me dedicasse a sua obra menor. Optei por estudar o período de formação do escritor por duas razões: primeiro, por jamais ter ele recebido atenção crítica (uma importante estudiosa italiana da literatura portuguesa não há muito me dizia que Saramago tinha nascido feito, assim como se um Gulliver qualquer); segundo, porque estudar um período não canonizável de um escritor em vias de canonização (agora já plena, depois do Nobel) pode colocar uma série de questões críticas de interesse, entre elas a de discutir como o cânone funciona para canonizar os seus eleitos, como a crítica procede para eleger os seus objetos de estudo.

Se Saramago, ao longo de suas décadas de experimentação ou deriva entre vários gêneros literários, apresentou uma notável distância, ou mesmo, defasagem, perante as estéticas dominantes à época no contexto português (apesar da dicção neorealista fundamental em sua produção política, afinada com uma vertente da poesia portuguesa dos anos 40 e 50 porém usada por ele vinte anos depois!), um discurso crítico que procurasse acercar essa obra de exceção (frente aos modismos, às oposições quase sempre conjunturais que caracterizam o processo literário) teria que, de alguma maneira, sê-lo também, abandonando as interpretações mais circunstanciais de análise. Ir até uma obra que se divide entre fraca e forte, ignorada e estudada (e in e out , boa e ruim), foi o que eu tentei, centrando sempre as minhas interpretações no sinuoso processo de trabalho de José Saramago, antes que em seu melhor resultado, aparentemente para sempre canonizado.

A entrevista que segue constantemente refere-se a essa injunção e a essa preferência crítica minha. Pensei que valesse a pena alertar o leitor sobre a razão das perguntas que nela fiz. Agora, definir o que possam as respostas a elas esclarecê-lo sobre a obra e o indivíduo José Saramago é coisa sua.

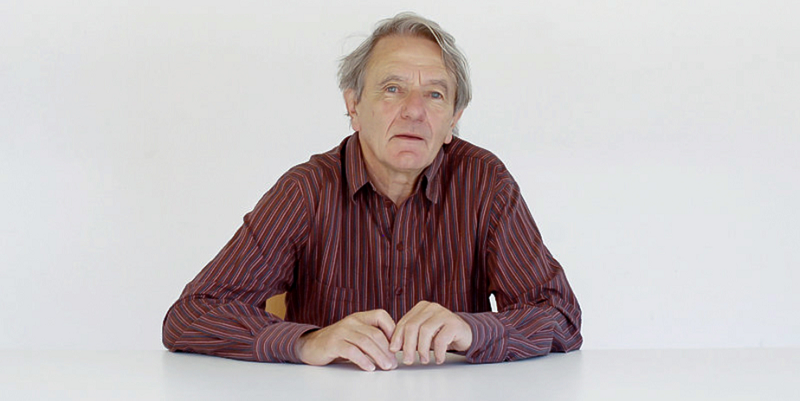

Horácio Costa – Eu queria que você dissesse o que ficou da experiência dos gêneros que você praticou ao longo de várias décadas crônica, poesia, ensaio, teatro antes da publicação do Manual de pintura e caligrafia. Por que você acha que demorou vinte anos para escrever um segundo romance? Há um primeiro, uma tentativa pouco madura nos anos 40, mas a sua primeira obra em prosa de ficção sólida é esse Manual.

José Saramago- Em primeiro lugar, quando se pergunta o que ficou de uma obra, que supostamente pertence a um tempo passado, pressupõe-se uma dúvida, se alguma coisa terá ficado. Porque, se não existisse essa dúvida, então a pergunta não teria sentido. Quando se começa a escrever muito jovem, corre-se o risco e, afinal, isso me aconteceu, porque aos 25 anos publiquei um romance. Romance que ficou por aí, que foi reeditado apenas em 1997 porque o editor achou que se o romance fazia 50 anos, desde a primeira publicação, tinha que ser novamente publicado e então temos uma edição nova de um romance que se chama, perdoem, Terra do pecado. Eu não tenho culpa de o romance ter esse título, a culpa é do editor. O romance se chamava

A viúva. Um jovem de 25 anos, que era o que eu tinha, não sabia muito de pecados, e menos de viúvas… Mas eu percebi que não tinha tanta coisa para dizer, nada importante. E me calei, me calei por vinte anos praticamente.

Isso não é verdade, porque escrevi um outro romance que se chama

Clarabóia, que permaneceu inédito e, esse sim, permanecerá inédito. Não o destruí porque não devo destruir as coisas que faço; se não posso destruir todas, por que vou destruir algumas? Se eu pudesse apagar todas as coisas ruins e agora não estou falando do livro, estou falando de coisas ruins que a gente faz na vida , eu as apagaria. Mas como

Terra do pecado, apesar de tudo, não é a pior coisa que eu fiz na vida, então que fique aí; e

Clarabóia ficará, mas com a condição de não ser publicado enquanto eu viver.

Até 1966, quando eu tinha 44 anos, não escrevi nada. Salvo no período imediatamente anterior a 1966, que foi quando escrevi um livro de poesia chamado

Os poemas possíveis. E por que eu o escrevi? Bom, a resposta é sempre a mesma, ou quase sempre: porque me apaixonei. E eu já havia feito uns quantos sonetos e coisas assim no tempo que fazíamos sonetos, aos dezoito anos. Acho que os jovens de hoje já não sabem o que é escrever sonetos e as meninas não têm a felicidade de receber um soneto dos garotos. Isso acabou, que pena! Bom, então eu me apaixonei nessa época e daí saiu o livro. Confesso que, quatro anos depois, me apaixonei de novo e saiu outro livro de poemas que se chama. Provavelmente alegria. E então acabou-se a história de publicar pelo fato de me apaixonar [risos].

A partir de 1966, por circunstâncias da vida, me encontrei mais próximo do mundo literário porque trabalhava numa editora desde os anos 50 e durante quase 15 anos. Eu tive uma vida que não tinha nada a ver com a literatura. Eu fui várias coisas na vida: trabalhei numa oficina mecânica, fui desenhista, funcionário da saúde pública, depois não sei o quê, depois editor, e era assim. Então, eu não me preparei para ser escritor. Sou escritor por um acaso. E que acaso é esse? É que chegou um momento em que eu, além de me apaixonar e por isso pôr sobre a mesa livros de poesia, comecei a colaborar em jornais, escrevendo crônicas. De 1966 até 1977, houve onze anos de publicação: publiquei três livros de poesia e o terceiro não tem nada a ver com minhas paixões, crônicas, ensaios políticos, que no fundo eram editoriais de jornal, de um jornal que já não existe, chamado

Diário de Notícias, e acho que tudo começa aí. Quando, em novembro de 1975, ocorreu a contra-revolução, o que se chamava o processo contra-revolucionário e talvez algumas pessoas não estejam de acordo com a qualificação ou com a classificação , eu fiquei na rua, sem emprego, sem salário, sem trabalho e sem possibilidade de encontrar outro facilmente, porque o jornal estava com a revolução.

Aí eu tomei a decisão definitiva da minha vida, que era a de não procurar trabalho, e me dizia: você tem sete ou oito livros escritos, que são dignos, sérios, honestos, mas por aí você não vai chegar a lugar nenhum. Se você está pensando na história da literatura, então, resigne-se a que digam (se disserem) que o senhor fulano nasceu nessa data, morreu numa outra, publicou alguns livros e ponto. Uma linha, duas linhas e nada mais. Não que eu aspirasse a um capítulo completo da história da literatura, não é isso. A decisão de não procurar trabalho era enfrentar essa idéia de que, talvez, eu seria um escritor, mas faltava uma prova, porque aqueles livros não eram na minha opinião suficientes para tal. Isso foi o que depois levou a toda essa série de livros, romances, obras de teatro, diários que caracterizam esses últimos 20 anos. Isso é o que me leva a dizer que eu sou um jovem escritor, que eu sou um velho escritor da nova geração porque a verdade é que eu estou escrevendo obras mais sólidas não há cinqüenta, mas há vinte anos; portanto, supondo que se começa, talvez, a escrever e publicar aos 20, 23 anos, então, agora, literariamente, eu não tenho mais do que 45 anos. Sou um menino… [risos]

O que ficou do que ficou para trás? Eu diria que ficou tudo. E ficou tudo em que sentido? Eu muitas vezes digo que se alguém quiser entender bem o que eu estou dizendo nos romances que estou escrevendo é preciso ir às crônicas que escrevi nos jornais e que estão em dois livros:

Deste mundo e do outro e

A bagagem do viajante. Quase todos os temas que estão agora nos romances, certos pontos de vista, visão de mundo, obsessões e preocupações de ordem não apenas literária, preocupações de ordem política, de ordem civil, tudo isso se encontra nesses pequenos textos publicados em jornais, e quem se interesse pelo que eu faço além dos romances que têm maior reputação, dos quais se fala, que saem na crítica, que estão nas livrarias e tudo isso tem que ir a esses pequenos textos porque eu mesmo, quando por algum motivo tenho que voltar a esses textos, me reencontro.

Nessas crônicas há muito de ficção, e sobretudo há o trabalho sobre a memória, a memória da infância, da adolescência, a memória dos adultos, dos avós, das coisas vistas e esse, se eu chegar a escrevê-lo, será o conteúdo de um livro que já tem título, mas que ainda não está escrito e que se chamará

O livro das tentações. Já estou me antecipando, mas uma coisa chama a outra. É uma autobiografia minha. Eu sou tão vaidoso que inclusive vou escrever a minha biografia. Mas é uma autobiografia um pouco estranha, porque termina aos catorze anos de idade. O que eu quero fazer é isso, recordar o menino que eu fui. Tentar saber quem era esse menino. Porque a verdade é que nós pensamos que toda a nossa vida está aí para que nos tornemos adultos. E, quando somos adultos, nos comportamos como se olhássemos para nós como algo que saiu do estado de crisálida, imaginando que a infância e a primeira adolescência é a crisálida, e que depois da crisálida saiu o inseto adulto com todo o seu esplendor, as suas cores, com toda a sua beleza. Nos casos em que têm esplendor e que são belos, claro; há insetos que deveriam ter ficado na crisálida e não sair.

Eu não penso assim. Para dar-lhes uma ideia do que eu penso nesse sentido: não sei se o meu leitor percebeu que eu ponho sempre epígrafes; a epígrafe de

Todos os nomes, para falar do último romance publicado, é Conheces o nome que te deram, não conheces o nome que tens, é uma citação de um livro chamado Livro das evidências, que não existe, como em outro romance, História do cerco de Lisboa, há uma outra epígrafe que foi tirada do Livro dos conselhos, que também não existe. E isso é um pouco borgeano, e se isso continuar, não terei mais remédio do que escrever o Livro das evidências e o Livro dos conselhos. E, então, a epígrafe que terá o Livro das tentações e com isso, acho que terei explicado tudo o que tentei explicar até agora é a seguinte: Deixa-te levar pelo menino que foste. Porque, na verdade, de nada eu gostaria mais ou de poucas coisas eu gostaria tanto do que poder passear pela rua, não levando pela mão o menino que fui, mas sendo levado pela mão desse menino. Se eu pudesse recuperá-lo, tê-lo agora mesmo, quanto eu gostaria. Vocês podem pensar: mas que ideia estranha essa, você é ele e ele é você. Não, eu sou ele, mas ele não sou eu. Um deles não conhece o outro; e o fato de que um deles não conheça o outro me perturba. E por isso eu digo: deixa-te levar pelo menino que foste. Talvez o menino, supondo que os meninos não são maus alguns são péssimos, claro , fosse capaz de, na hora que vamos fazer uma coisa errada, de puxar pela nossa roupa e dizer: não faça isso.

Há uma continuidade de pensamento e inclusive uma continuidade de sensibilidade no que estou fazendo agora e que vêm dos textos mais antigos. Como os textos não nascem do nada, nascem de alguém que está vivendo, mesmo que não esteja escrevendo, então tudo é uma relação que vai pelo interior da vida e que une tudo a tudo. O que eu posso dizer, claro, é que há algumas coisas que fiz antes e que, se eu as fizesse agora, tentaria fazê-las melhor. Mas não se trata aqui de mais qualidade literária ou de menos qualidade literária, trata-se do que se está dizendo aqui.

A forma como se desenvolve sua carreira é bastante atípica, especialmente em relação ao que cada vez mais acontece no mundo literário, afetado por uma série de problemas externos, a questão do mercado, os prêmios literários etc… Num texto crítico dos anos 60, parte das suas colaborações para a Seara Nova, você escreveu: A literatura não é uma carreira. Aquele momento era especialmente significativo, porque então você era conhecido em Portugal como poeta. Você estava publicando o seu segundo livro de poesia, ou prestes a publicá-lo, e entrava na literatura ou na vida cultural lisboeta por meio da atividade poética. E você começa a escrever essas notas críticas numa publicação importante da literatura portuguesa contemporânea, a Seara Nova. Então, eu gostaria de que você desenvolvesse essa ideia de autor, naquele momento biologicamente já não muito jovem, nos anos 60, que tem consciência de que a literatura não é uma carreira; e como você vê isso agora, não só com relação ao mundo contemporâneo, mas também à luz da sua produção posterior.

Quando me convidaram para fazer crítica nessa revista, eu só havia publicado esse livro de poesia chamado

Os poemas possíveis. Inclusive impus uma condição, a de que não faria crítica de livros de poesia. Porque me parecia que isso não teria muito sentido para mim, um jovem poeta, com apenas um livro, e que não era Rimbaud nem Fernando Pessoa. Pode-se perguntar: você não quis fazer crítica sobre livro de poesia, mas estava disposto a fazer sobre romances? Sim, do ponto de vista do leitor, como se eu fosse um leitor, já que no fundo o crítico é um leitor. No entanto, é um leitor que tem o direito de publicar a sua opinião. Essa é, suponho, a diferença mais visível que há entre um e outro.

E é verdade que numa dessas críticas eu escrevi que a literatura não é uma carreira. Depois de 30 anos, e com tudo o que aconteceu na minha vida, parece que há uma contradição entre a minha vida e essa afirmação, porque eu vivo do que escrevo. Mas não tenho os tipos de obrigações de um trabalho, não tenho ações, não tenho bens, não tenho nada senão o que pode ser posto sobre a mesa, o que escrevo. Eu nunca me lancei a isso que chamamos uma carreira de escritor. Entendo que uma pessoa se lance a uma carreira de advogado, médico, engenheiro ou algo parecido porque isso significa que se preparou para exercer uma atividade profissional e, portanto, está nisso e vai trabalhar nisso. Os médicos precisam de doentes, mas estão certos de que doentes sempre existirão, não? E, portanto, estão certos de que podem abrir o seu consultório para recebê-los. Esses, sim, podem falar de uma carreira.

De repente, amanhã pode ser que eu não tenha nenhuma ideia para um livro e se isso acontecer eu deixarei de escrever. E o fato de que eu esteja vivendo da literatura, porque é verdade, não significa que eu não escreva nada de que eu necessite escrever como homem. Isto é, eu não posso viver sendo duas pessoas em uma a pessoa corrente e normal, que, afinal, sou, e uma entidade, um pouco estranha, que se chama escritor. Esses dois não vivem lado a lado, são um apenas, estão fundidos um no outro. E se o homem não tem nada para dizer como homem, também não terá nada para dizer como escritor. Se isso acontecer, e eu já disse isso, me calarei. E poderia ter acontecido de eu me calar depois do

Memorial do convento, do

Ano da morte de Ricardo Reis, da

História do cerco de Lisboa, ou do

Evangelho segundo Jesus Cristo. Poderia não ter tido mais nenhuma ideia, e fim. E é verdade que, cada vez que eu termino um romance, não tenho nenhuma outra ideia e fico esperando para ver o que acontece. Pode levar um mês, dois, três, seis meses, até me ocorrer uma ideia. Eu acho que os que me leem perceberam que os meus livros não se repetem. Eles percebem que o autor é este pela forma de narrar, pelas preocupações que expressa, mas cada livro contém alguma coisa que aí se acaba. E isso tudo é o contrário do que se necessitaria para uma carreira. Para uma carreira, o conveniente seria explorar os filões encontrados para que ela pudesse se desenvolver, não? Mas eu fico assim, sem enredo, esperando para ver o que acontece.

Você disse que não teve uma educação formal em literatura, que foi um leitor. Mas eu lhe peço que comente a importância que tiveram a atividade crítica que você exerceu e a atividade de tradutor nesse período de formação, de autoaprendizagem.

É preciso dizer algo que ainda não foi dito e que deve ser considerado. Se eu, aos 20 e poucos anos, escrevi um romance, foi porque alguma coisa eu tinha lido. E tinha lido muitíssimo. Onde? Nas bibliotecas públicas. Entre 16 e 22 anos, eu fui um leitor noturno, porque tinha que trabalhar de dia, ia a uma biblioteca pública de uma cidade pequena e lia tudo o que encontrava. Às vezes, não entendia nada, ou quase nada, de alguns livros que lia; não tinha ninguém que me dissesse: esse agora não convém, é melhor que você leia esse outro. Mas, de qualquer modo, com todos disparates, erros e incompreensões, creio que pude ler uma gama bastante ampla de autores. Eu diria que

Terra do pecado, por um lado, funcionou como uma sedimentação de leituras; pode-se dizer que não há nada de original ali, mas, se não somos Rimbaud, o que entendemos por original aos 20 e poucos anos?

Você pergunta se o fato de fazer traduções influiu em alguma coisa. Não, em nada, nada, nada… É muito diferente sentar-se para traduzir uma obra pelo desejo de traduzi-la, por vontade própria e, então, desfrutar do trabalho de tradução, buscando as funções mais adequadas e tudo isso… Mas eu não traduzi por gosto, por prazer; eu traduzi para ganhar a vida e traduzi de tudo: livros de política, de economia, de arte, romances, coisas tontas como uns livros de um senhor chamado Jivkov, que era búlgaro, secretário-geral do Partido Comunista da Bulgária e ao mesmo tempo presidente, e eu tive que traduzir coisas dessas. Com isso não aprendi nada. Mas claro que há outro tipo de aprendizagem. Quando tive que traduzir Bonnard, aprendi muito. Mas não aprendi a escrever e acho que quem tem que traduzir nas mesmas condições e circunstâncias que eu corre o risco de ter a sua escrita prejudicada pela variedade de estilos, de modos de narrar dos diferentes autores que tem que traduzir.

Então, posso dizer que não aprendi nada. Agora, acho que aprendi a escrever porque li muito. Sempre li muito, desde menino, desde adolescente, ia à biblioteca pública para ler, para ler e nada mais, e no dia seguinte tinha que me levantar cedíssimo para ir à oficina onde estava trabalhando. Não estou idealizando a minha vida, não estou fazendo romantismo barato e falso, estou falando de fatos e nada mais; sem cair na tentação de exagerar para uma vida extraordinária, senão o contrário. Eu comecei por esse romance, depois a poesia, depois a crônica, depois fiz um pouco de teatro. Mas o teatro não foi por uma iniciativa minha. Eu tenho quatro obras de teatro, todas elas foram representadas, e aparentemente eu poderia dizer: sou dramaturgo. Não, não sou, eu não me vejo como dramaturgo. Romancista, sim; mas depois de todas essas experiências e de tudo isso. Mas talvez o romancista que sou deva algo a uma circunstância que a que ver com uma obra da qual não se fala muito, e é uma pena que não se fale muito dela, que é esse romance que publiquei em 1980 e que se chama

Levantado do chão. Em 1975, como disse, fiquei sem trabalho. Em 1976, eu estava no Alentejo, no sul de Portugal. Eu venho de uma família de camponeses pobres, sem terra, do norte de Lisboa, a uns 100 km, mais precisamente do nordeste; e, nessas alturas, quando eu estava com essas dúvida o que vou fazer da minha vida? escrevo, não escrevo? como? o quê? para quem? e com que meios? , veio-me a ideia de escrever algo sobre a minha gente avós, pais , que viveu no campo nas condições que os mais velhos aqui podem imaginar, se viveram no campo há 40, 50, 60, 70, 100 anos: saberão o que é isso. E eu soube, não muito profundamente, mas, de qualquer forma, soube. O estranho é que eu deveria ir diretamente aos meus lugares, à minha cidade, e ficar ali, mas, talvez porque eu conhecesse muito bem tudo isso, não queria escrever sobre isso. Então, fui ao Alentejo em 1976 e fiquei lá dois meses, falando com as pessoas, indo ao campo onde trabalhavam, comendo com eles, dormindo com eles. E voltei, depois, por mais algumas semanas. Portanto, juntei um quantidade de idéias, informações, histórias e tudo isso. E esse livro foi escrito em 1979 e publicado em 1980. Quer dizer, foram precisos três anos para que eu pudesse escrever esse romance.

Na verdade, durante esse tempo escrevi um livro de relatos curtos,

Objeto quase, e publiquei o

Manual de pintura e caligrafia. Portanto, estive fazendo algumas coisas. Mas não estava fazendo o que tinha de fazer agora sei disso, mas naquela época eu não sabia. Porque eu não sabia de uma coisa, muito mais importante do que às vezes se imagina: eu tinha uma história para contar, a história dessa gente, de três gerações de uma família de camponeses do Alentejo, com tudo: a fome, o desemprego, o latifúndio, a polícia, a igreja, tudo. Mas me faltava alguma coisa, me faltava saber como contar isso. Então eu descobri que o como tem tanta importância quanto o quê. Não se pode contar como se não há o que contar, mas pode acontecer de você ter o que e ficar paralisado porque não tem o como. O tema que eu tinha estava claríssimo, era um romance neo-realista, bastavam camponeses, fome, desemprego, luta, tudo isso. E modelos do romance neo-realista português, nós os temos, e grandes romances. Portanto, o molde eu já tinha e só precisava colocar nele a minha própria matéria e, então, já teria o romance. Mas, não, algo dentro de mim dizia: não, não e não; enquanto você não encontrar a sua própria forma, não poderá escrever. Claro que isso eu estou dizendo agora, com certeza vocês não estarão imaginando que naquela época eu conversasse dessa forma comigo mesmo: não, eu não conversava. Mas eu tinha uma barreira que me impedia de ir adiante. Quando eu voltava ao Alentejo e encontrava os amigos que eu tinha feito lá, gente de uma qualidade humana impressionante, eles me perguntavam: e o romance, quando você vai publicá-lo? Eu dizia: é que estou ocupado agora com outros assuntos e tal. Não, na verdade eu estava em pânico [risos]. Em pânico porque eu não tinha o como. Até que, em desespero de causa, pensei: isso não pode ficar assim e tenho de começar a escrever esse romance e comecei a escrevê-lo como um romance normalzinho. E quando eu digo romance normalzinho, e há grandíssimos romances normaizinhos, não estou dizendo nada contra, ao contrário: surpreende-me que numa forma quase canônica possam ser escritos romances magníficos, sem rupturas… Claro que há outros romances magníficos que o são por vários motivos, entre eles porque romperam com convenções e com tudo isso. E comecei a escrever com cada coisa no seu lugar: roteiro e tal… Mas eu não estava gostando nada do que estava fazendo.

Então, o que aconteceu? Na altura da página 24, 25, estava indo bem e por isso eu não estava gostando. E sem perceber, sem parar para pensar, comecei a escrever como todos os meus leitores hoje sabem que eu escrevo: sem pontuação. Sem nenhuma, sem essa parafernália de todos os sinais, de todos os sinais que vamos pondo aí. O que aconteceu? Não sei explicar. Ou, então, tenho uma explicação: se eu estivesse escrevendo um romance urbano, um romance com um tema qualquer de Lisboa, com personagens de Lisboa, isso não aconteceria. E tenho certeza de que hoje estaria escrevendo esses romances como todo mundo talvez bons, talvez não tão bons, mas estaria acatando respeitosamente toda a convenção do que se chama escritura. Mas alguma coisa aconteceu aí: eu havia estado com essa gente, ouvindo, escutando-os, estavam contando-me as suas vidas, o que tinha acontecido com eles. Então, eu acho que isso aconteceu porque, sem que eu percebesse, é como se, na hora de escrever, eu subitamente me encontrasse no lugar deles, só que agora narrando a eles o que eles me haviam narrado. Eu estava devolvendo pelo mesmo processo, pela oralidade, o que, pela oralidade, eu havia recebido deles. A minha maneira tão peculiar de narrar, se tiver uma raiz, penso que está aqui. Não estou certo de que seja a única, mas com certeza, essa conta. Quando esse romance foi publicado em Portugal, houve um reboliço porque as pessoas não entendiam nada, inclusive um amigo meu me chamou para dizer: olha, eu sou seu amigo, mas a verdade é que leio três páginas e me perco, eu não entendo o que você diz. E eu disse: você tem em casa um corredor comprido, não? Pois então, acenda a luz à noite e comece a andar de um lado para o outro no corredor, lendo em voz alta. Se você ler em voz alta, vai ver o que acontece. Da mesma forma que, quando nos comunicamos oralmente, não necessitamos nem de travessões, nem de pontinhos, nem nada do que parece necessário usar quando escrevemos, pois então, você, como leitor, colocará aí, não o que falta, porque não falta nada… A palavra

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)