o outro lado da lógica interseccional dirigida contra as minorias está a celebração do homem branco (Foto: Arte Revista Cult)

O Brasil de Bolsonaro não é uma exceção no cenário mundial, assim, não deve ser reduzido a uma aberração cultural. Pelo contrário, o Brasil de Bolsonaro é exemplar: ilustra uma deriva populista que afeta outros países em outras partes do mundo como a Turquia de Erdoğan, a Hungria de Orban ou as Filipinas de Duterte. Ecoando Vladimir Safatle, podemos falar de um “laboratório global onde as novas configurações do neoliberalismo autoritário são testadas, no qual a democracia liberal é reduzida a uma mera aparência”. Podemos fazer um paralelo com o Chile de Pinochet que, após o golpe de Estado de 1973, serviu de laboratório para o neoliberalismo. Em ambos os casos, o chileno e o brasileiro, se tratou de excluir um partido de esquerda apoiado pelas classes populares do processo eleitoral (como foi o caso das eleições brasileiras de 2018, o que pode ser constatado nas pesquisas de intenção de voto). De fato, as classes populares se beneficiaram de políticas inclusivas colocadas em curso. Segundo o Banco Mundial, entre 2004 e 2014, o Bolsa Família tirou 28 milhões de brasileiros da pobreza. Paralelamente a isso, tanto no Chile do passado quanto no Brasil recente, tratou-se também de se dar lugar aos “Chicago Boys”. No caso brasileiro, a virada neoliberal tardia de Jair Bolsonaro, pode ser resumida na escolha de Paulo Guedes, anunciada ainda durante a campanha, para gerir a pasta da Economia, decisão anunciada já durante a campanha presidencial, o que eu vejo como umas das condições que possibilitou sua chegada ao poder.

Forma e estilo políticos

É importante, porém, marcar as diferenças significativas entre a ditadura neoliberal de Pinochet e o regime de Bolsonaro. Este último se inscreve no que eu chamei de “o momento neofascista do neoliberalismo”. Em primeiro lugar eles se atém a diferenças na forma e o estilo da política em cada caso. No caso brasileiro, tirar o Partido dos Trabalhadores do poder exigiu um duplo golpe: primeiro um golpe parlamentar, com o impeachment de Dilma em 2016, e depois um golpe judicial, proibindo Lula, o favorito da pesquisa, de concorrer às eleições presidenciais de 2018. Contudo, tudo isso é muito diferente dos golpes militares que vimos no Chile em 1973, ou no Brasil em 1964. Agora não vemos mais tanques nas ruas. Como quando assistimos à crise econômica na Grécia, momento no qual a hashtag #ThisIsACoup denunciou a imposição dos valores da Europa financeira ao governo de Syriza, numa fórmula que se pautou pela lógica: “bancos sim, tanques não”. O mesmo, penso, valeu para o Brasil – mesmo que Bolsonaro, capitão do exército, reivindique fortemente o legado da ditadura militar, incluindo tortura e assassinatos, como bem salientou a historiadora francesa Maud Chirio. De minha parte resumi essa manobra na fórmula: “Voto sim, coturnos não” (ver artigo Un coup d’État démocratique. Du 49-3 à Nuit Debout). Dois anos depois, em 2018, nas ações contra Lula, foram juízes e não mais os carrascos de outros tempos aqueles que o tiraram do páreo. Propus chamar esse duplo golpe de Estado institucional (que matou dois coelhos com uma cajadada), de um “golpe de Estado democrático”. Um golpe contra a democracia, dentro do jogo democrático.

Dar uma aparência democrática ao golpe foi importante: por um lado, foi possível enganar os observadores, como evidenciado por um editorial constrangedor no Le Monde em 2016: “Brasil: isto não é um golpe de Estado”. Por outro lado, essa aparência democrática, permitiu que os neofascistas de hoje invertessem antigas estratégias retóricas apropriando-se, como se passou na França, do léxico da Resistência, como na França ocupada durante a II Guerra, transformando em “colaboradores”, aqueles e aquelas que procuram assegurar direitos às minorias políticas, de modo que agora já só denunciam a democracia, mas reivindicam-na em nome do povo.

Em segundo lugar, ainda me referindo à forma e ao estilo político, os ditadores dos anos 1970 eram sérios, até sombrios. A sua gravidade obscura parecia anunciar esquadrões da morte… hoje, o que domina é a figura do bufão. Parece que o bobo da corte e o rei são agora a mesma coisa. Como num espelho deformado da dignidade de Dilma ou Lula, o estilo grotesco de Bolsonaro lembra Donald Trump, Matteo Salvini ou Boris Johnson. Esse novo estilo populista deixa transparecer um desprezo pelo povo: é como se eles, o povo, estivesse fadado à vulgaridade. Mas esse estilo é, sobretudo, um gesto político. Por um lado, temos uma política de repugnância: o Presidente do Brasil não hesitou em tweetar, condenando o carnaval, imagens que mostravam um homem urinando sobre outro. Por outro lado, o que esse estilo mostra é uma recusa à política democrática. O citado vídeo lembrou uma gravação na qual Trump é acusado de ter pago prostitutas para fazer “chuva dourada” na cama onde Barack Obama e sua esposa dormiriam em Moscou…

A política da repugnância e a política como repugnante se confundem. Pensemos no ensaio sobre o “ridículo político” publicado em 2017 por Marcia Tiburi. A filósofa analisa a “berlusconização” do discurso político, ou para retomar seu neologismo, a “ridicularização”: pois não se trata apenas de mentir (fake news) mas também não ter pudor de proferir disparates (mais do que dizer “besteira”, é dizer “bullshit”, nas palavras do filósofo americano Harry Frankfurt ou, em bom português: “falar merda”). As derivas escatológicas de um Trump ou de um Bolsonaro são a confirmação literal disso que estou tentando argumentar. Nessa (escato)lógica, o presidente dos Estados Unidos descreve países africanos e o Haiti, fontes de emigração, como “países de merda”, enquanto o presidente brasileiro, ao apelar a um, não menos racista, “controle de natalidade”, propõe, como medida ecológica, “fazer cocô a cada dois dias”… As duas lógicas convergem, usa-se uma linguagem do nojo para tornar nojenta a linguagem. Juntas, significam um ódio à política democrática, que também se manifesta no disfarce democrático dos atuais golpes de Estado.

Ressentimento político

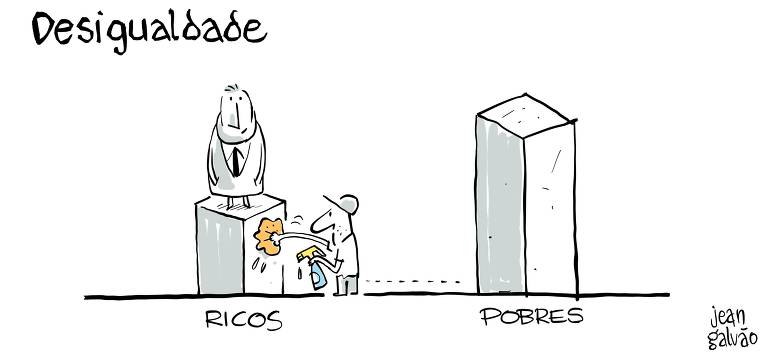

As diferenças entre o laboratório brasileiro e o chileno, entre nosso momento neofascista e as ditaduras dos anos 1970, não param na forma e no estilo. Eles vão mais fundo, quer dizer, envolvem também o conteúdo do discurso e as políticas que acompanham esses discursos. É claro que as questões de classe permanecem fundamentais: a deriva autoritária é uma reação contra as mobilizações políticas das classes trabalhadoras e as transformações sociais que estas provocam. No caso do Brasil, isso fica claro em 2013, quando a Emenda Constitucional 72, mais conhecida como PEC das Domésticas, estendeu a legislação trabalhista vigente às empregadas domésticas, limitando as horas de trabalho e garantindo que elas recebessem horas extras e adicional noturno. As classes médias, que encararam esse progresso social como uma espécie de perda de “direitos”, tiveram um papel decisivo nos protestos contra o Partido dos Trabalhadores. O mesmo se deu em relação às viagens aéreas que já não eram uma exclusividade da burguesia, e que passaram a ser acessíveis também às classes populares. A democratização foi vista como uma ameaça aos privilégios de classe. Isto tudo lembra a indignação causada pelas medidas sociais de Salvador Allende no Chile: é como se as medidas a favor das classes populares fossem o mesmo que prejudicar as classes médias.

No meu ensaio “Populismo e o ressentimento em tempos neoliberais”, tentei analisar esse tipo de política, baseadas no medo da perda de privilégios. Pois, como analiso, não se trata apenas de um anti-elitismo, como é o caso dos populistas de esquerda (povo x elite). Como salienta John B. Judis, com razão, “os populistas de direita defendem o povo contra uma elite a qual acusam de de proteger um terceiro grupo constituído por imigrantes, muçulmanos e militantes negros. O populismo de esquerda é binário. O populismo de direita é ternário. Esse populismo ternário olha para cima, mas também para baixo, mas também na direção de grupos de excluídos”. Essas duas formas raivosas levam a efeitos diferentes. É importante distinguir entre os efeitos mobilizados com sucesso pela extrema direita e aqueles que a esquerda espera poder suscitar – como indignação generosa que a injustiça desperta. O ressentimento é uma “paixão triste”, como disse Espinoza. A verdadeira força motriz da indignação é “a ideia de que existem outros que estão gozando em meu lugar; se eu não gozo, se eu não desfruto, é por causa deles”. E essa raiva frustrante se transforma ele mesma em gozo”. Em outras palavras, é uma reação, não às desigualdades, mas ao avanço da igualdade. É aqui que entra o ressentimento, não dos “perdedores” da globalização, como a gente gosta de acreditar, mas daqueles que, independentemente de seu sucesso ou fracasso, culpam o fato de que outros, que não merecem, estarem se dando melhor. É assim que podemos entender a raiva contra as minorias, contra as mulheres, mas também contra os “necessitados”. O que o populismo de direita detesta mais que a “gentalha”, quer dizer, aqueles pobres que só merecem o pouco que têm, ou melhor, que não merecem nada – são “burgueses intelectualizados”, a “esquerda caviar”, aqueles que têm além de diplomas universitários, a arrogância de não perceber que o capital cultural que compõe seu patrimônio, só tem valor para eles, ou seja, aqueles que podem perder a pose, mas não perdem a soberba. “(Populismo: o grande ressentimento, 2017, citações pp. 76 e 70). Apostar na miséria popular não é só reduzir, indevidamente, as classes populares ao voto populista e, simetricamente, o voto populista às classes populares. Significa ainda recusar a reconhecer as classes populares como compostas por verdadeiros sujeitos políticos – para o bem ou para o mal. Considerar as classes populares como meras vítimas é negar-lhes qualquer capacidade de agência (agency).

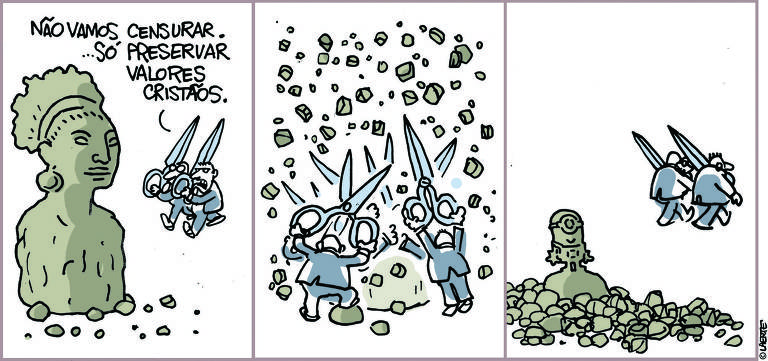

O ressentimento neoliberal hoje em dia não concerne exclusivamente às relações de classe, ele toca na política de identidade. No Brasil, como em muitos outros países, dos Estados Unidos à Rússia, da Hungria à Itália, vimos, na década de 2010, o crescimento não apenas dos movimentos sociais reacionários, como na França; assistimos ainda o surgimento da cruzada lançada pelo Vaticano e de verdadeiras campanhas de políticas anti-gênero em nível governamental e, portanto, de políticas de Estado, na Europa, mas também na América Latina e mundo a fora. Em contrapartida, vimos “populistas de direita”, aos quais eu prefiro chamar neofascistas, fazerem campanha sexistas e homofóbicas. Trump, por exemplo, não tinha revelado seu sexismos, em seu aspecto mais chocante, até à divulgação da gravação em que ele se gaba de “pegar mulheres pela xana” (pussy grabbing). Longe de enfraquecer o apoio a ele, esse tipo de declaração reforçou esse apoio, como? Da mesma forma, Bolsonaro não sofreu com as declarações sexistas e homofóbicas que fez. Ao invés disso elas mobilizam ainda mais seu eleitorado, justamente porque elas conseguiram chocar a odiada “esquerda caviar”. A campanha de rumores totalmente descabidos sobre a distribuição do suposto “kit gay” nas escolas, ecoa campanhas semelhantes que ocorreram na França entre 2010 e 2014, o que mostra que este é um tipo de estratégia política deliberada.

O que isso tudo tem a ver com o neoliberalismo? Podemos supor que o anti-intelectualismo que incentiva ataques contra a (suposta) “teoria de gênero” e promove a defesa do “senso comum” (este é também o nome de um movimento católico que lutou contra a abertura do casamento para casais do mesmo sexo na França), assume seu pleno significado em um mundo neoliberal. Podemos pensar, por exemplo, nos ataques violentos contra a filósofa Judith Butler enquanto sua esfinge era queimada em São Paulo, em 2017. De fato, este anti-intelectualismo é o que torna possível dirigir o ódio populista das elites somente para as elites culturais – como se o verdadeiro privilégio, longe de ser econômico, fosse sobretudo cultural. Em outras palavras, no exato momento em que o capital cultural está perdendo sua importância relativa em relação ao capital econômico, é a retórica que permite substituir o primeiro pelo segundo. As ameaças à liberdade acadêmica hoje, sobretudo à filosofia e às ciências sociais, confirmam que o neoliberalismo está muito bem adaptado ao anti-intelectualismo que ataca o pensamento crítico.

Podemos mesmo ir mais longe: a reação sexual desempenha agora um papel crucial no sistema neoliberal. O fato de Paulo Guedes ter visto a necessidade de redobrar os insultos sexistas de Jair Bolsonaro contra Brigitte Macron nos dá uma indicação precisa disso: a política sexual e a política econômica andam, hoje em dia, de mãos dadas. Esta é a tese central do livro de Melinda Cooper sobre a relação entre o neoliberalismo e o novo conservadorismo moral: “valores familiares” (para usar o título) são tão econômicos quanto culturais. Pensar no capitalismo neoliberal, portanto, nos convida a ir além da distinção entre políticas redistributivas e políticas de reconhecimento (para usar o vocabulário de Nancy Fraser). Longe de se oporem, como a esquerda muitas vezes acreditou, a moralidade e o mercado andam de mãos dadas nesse novo sistema político. Se lança mão de uma forma de privatizar a ordem social, forma esta que se baseia cada vez mais, na responsabilidade individual e familiar, e não no Estado. Este livro que acabo de citar, inspirou a cientista política Wendy Brown a pensar na “ascensão das políticas antidemocráticas no Ocidente”, numa revisão de suas análises anteriores sobre o “pesadelo americano”, ou seja, a levou a repensar a aliança antinatural entre os partidários do neoliberalismo e os defensores da reação moral: não estaríamos, pelo contrário, na origem mesmo do projeto revisionista capitalista, como atesta a obra de Friedrich Hayek?

A fúria do homem branco

No Brasil, podemos, portanto, falar de um laboratório sexual do neoliberalismo. Vale dizer que se trata também de um laboratório racial. O racismo teve um papel decisivo na carreira de Trump: foi desafiando a nacionalidade de Barack Obama, o primeiro presidente negro cuja certidão de nascimento ele exigiu ver, que Trump se tornou uma figura política. Esta posição foi então confirmada pelos seus ataques ao comparar mexicanos a estupradores, pelo “Muslim ban” que fecha a porta aos refugiados dos países muçulmanos e pelo seu apoio declarado aos supremacistas brancos. O mesmo se aplica a Bolsonaro. Basta citar apenas uma única frase extraída de suas entrevistas: “o racismo é uma coisa rara no Brasil”. Frase que nega de forma radical a existência de discriminação racial no Brasil além de não reconhecer as desigualdades econômicas que dela resultam, nem a violência racista, particularmente da polícia militar contra a população negra, não é preciso citar as outras para deixar claro sua posição nesse debate. E ele ainda acrescenta: “Dizem que sou homofóbico, racista, fascista, xenófobo, mas mesmo assim eu ganhei a eleição”. De fato, como mostra o mapa eleitoral, o voto bolsonarista foi mais forte no Sul e mais fraco no Nordeste: o primeiro é majoritariamente branco, enquanto o segundo não. Bem, isso para não mencionar o tratamento dos povos indígenas da Amazônia…

Classe, gênero e raça: o laboratório neoliberal é, claramente falando, interseccional. Isto fica evidente nos muitos populistas autoritários, começando por Trump e Bolsonaro. De fato, o assassinato de Marielle Franco, uma mulher negra, ativista lésbica, da favela e comprometida com a luta contra a discriminação e a desigualdade, que apareceu retrospectivamente como o prenúncio da eleição que ocorreu seis meses depois, é um trágico símbolo: o neofascismo põe em prática a interseccionalidade – invertendo, de forma perversa, o seu objetivo emancipatório. Cabe aos seus adversários aprender com isso… pois o outro lado desta lógica interseccional dirigida contra as minorias está o seu contrário: a celebração do homem branco. Mais uma vez, de Trump a Bolsonaro (mas isto se aplica também à família Le Pen na França, e a tantos outros “populistas de direita”), o que vemos, de fato, é uma política de ressentimento.

Tudo acontece como se efetivamente essas políticas neofascistas fizessem da figura do homem branco de classe média, os chamados “cidadãos de bem”, a verdadeira vítima, ao invés daqueles e daquelas que “se fazem de vítimas”, ou seja, as minorias políticas. Tem-se promovido o sentimento de que outros gozam indevidamente deste “vantajoso” estatuto de vítima, seja sob o pretexto de sua pobreza, mas também por sofrerem racismo, sexismo ou homofobia. Em suma, através da magia do ressentimento, reverte-se a hierarquia do privilégio: os dominantes são vistos como dominados, e os primeiros podem acreditar que são os últimos…

Compreendemos assim a eficácia desta política neofascista que movimenta valores morais, culturais e identitários, colocando-os coração do atual sistema neoliberal: para se mobilizarem contra a igualdade, numa era de desigualdade, eles põem em jogo os efeitos inscritos nos corpos a partir de um discurso que fala não só de classe, mas também de gênero e raça. A sua força reside no fato de nutrir o ressentimento populista, alimentando em todas as classes, populares ou não, o medo de perder pequenos ou grandes privilégios para outros, seja o proletariado ou as minorias políticas, que já não aceitam mais permanecer em lugar forçosamente inferior. TRADUÇÃO LARISSA PELÚCIO

ÉRIC FASSIN é professor do Laboratório de Estudos de gênero e Sexualidade – Universidade Paris 8. Lança, em novembro, o livro Populismo e ressentimento em tempos neoliberais, pela editora da Uerj