De Machado de Assis a Franz Kafka, passando por várias obras de Rubem Fonseca

Redação Quatro Cinco Um

07fev2020 15h08

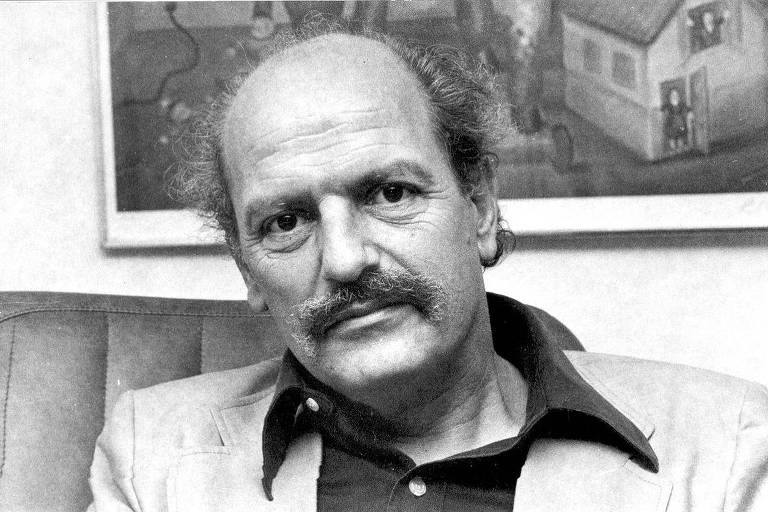

"Memórias de Brás Cubas", de Machado de Assis, foi uma das obras quase censuradas Joaquim Insley Pacheco/Coleção Gilberto Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles

Nesta

quinta-feira (6) circulou uma ordem do secretário de Educação de

Rondônia, Suamy Vivecananda, determinando o recolhimento de 43 livros da

rede publica de ensino. O motivo seria que as obras teriam “conteúdos

inadequados a crianças e adolescentes”.

O secretário, em um primeiro

momento, declarou que o ofício era falso, mas depois confirmou a

informação, classificando o documento como sigiloso. Diante da polêmica,

a secretaria recuou da medida.

Entre os autores a serem

censurados estão grandes nomes da literatura, como Machado de Assis e

Franz Kafka, além de um observação de que “todos os livros de Rubem

Alves devem ser recolhidos”.

Saiba mais sobre os autores quase censurados em Rondônia

Clássicos brasileiros, que inclusive são leitura obrigatória em alguns vestibulares país afora, como Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e Macunaíma,

de Mário de Andrade, estão entre os títulos a serem censurados, assim

como dezoito obras de Rubem Fonseca , poemas de Ferreira Gullar e uma

coletânea de contos de Caio Fernando Abreu. Carlos Heitor Cony também

aparece com vários títulos a serem recolhidos, inclusive sua versão

infantojuvenil da história de Aladim e O mistério da moto de cristal, escrito junto a Ana Lee.

Os sertões – A luta, de Euclides da Cunha, que foi o homenageado da Flip no ano passado, e títulos de Nelson Rodrigues (inclusive uma versão em graphic novel de Vestido de noiva,

um dos grandes nomes do teatro brasileiro. O acesso à toda a obra do

educador Rubem Alves também deveria proibida. Entre autoras mulheres,

além de Ana Lee, estão mais dois nomes: Rosa Amanda Strausz

(organizadora do livro 13 dos melhores contos de amor, que traz contos de autores como Luis Fernando Verissimo, Lygia Fagundes Telles e Carlos Drummond de Andrade) e Sonia Rodrigues (Estrangeira).

Entre os autores estrangeiros estão o clássico O castelo, de Franz Kafka, um retrato crítico sobre a burocracia, e Contos de terror de mistério e de morte, de Edgar Allan Poe. Carlos Nascimento da Silva, com o livro de contos A menina de cá; Ivan Rubino Fernandes, com seu Guia Millôr da história do Brasil, e Aurélio Buarque de Holanda Ferreira com todos os volumes de Mar de histórias completam a lista.

Veja a lista completa dos autores que foram quase censurados:

Ana Lee: O mistério da moto de cristal (com Carlos Heitor Cony)

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: Mar de Histórias

Caio Fernando Abreu: O Melhor De Caio Fernando Abreu – Contos e Crônicas

Carlos Heitor Cony: A

volta por cima, O irmão que tu me deste, O ventre, Rosa vegetal de

sangue, O mistério da moto de cristal (com Ana Lee), Mil e uma noites, O

ato e o fato, O harém das bananeiras

Carlos Nascimento da Silva: A menina de cá,

Edgar Allan Poe: Contos de terror de mistério e de morte

Euclides da Cunha: Os sertões da luta (sic)

Ferreira Gullar: Poemas escolhidos

Franz Kafka: O castelo

Ivan Rubino Fernandes: Guia Millôr da história do Brasil

Machado de Assis: Memórias póstumas de Brás Cubas

Mário de Andrade: Macunaíma, o herói sem nenhum caráter

Nelson Rodrigues: Beijo no asfalto, O melhor de Nelson Rodrigues, Vestido de noiva (graphic novel), A vida como ela é

Rosa Amanda Strausz: 13 dos melhores contos de amor

Rubem Alves: todas as obras

Rubem Fonseca: Diário

de um fescenino, Bufo & Spallanzani, O melhor de Rubem

Fonseca; Secreções, excreções e desatinos; Os prisioneiros,

Agosto, Amálgama, O doente Molière, A coleira do cão, O seminarista,

Histórias curtas, História de amor, O buraco na parede, Feliz ano

novo, Calibre 22; Mandrake, a Bíblia e a bengala; Lúcia

Mccartney, Romance negro e outras histórias

Sonia Rodrigues: Estrangeira

(Publicado originalmente na Quatro Cinco Um, a Revista dos Livros)