Ana Paula Hey e Afrânio Mendes Catani

A partir dos anos 1960, e durante quase 45 anos, Pierre Bourdieu produziu um conjunto de análises no âmbito da sociologia da educação e da cultura que influenciou decisivamente algumas gerações de intelectuais, obtendo o reconhecimento de pesquisadores, estudantes e ativistas que atuam em várias outras esferas da sociedade. Em “Uma sociologia da produção do mundo cultural e escolar”, introdução a Escritos de educação (1998), que reúne 12 textos do sociólogo francês, Maria A. Nogueira e Afrânio Catani escrevem o seguinte: “Ao mesmo tempo em que colocava novos questionamentos, sua obra fornecia respostas originais, renovando o pensamento sociológico sobre as funções e o funcionamento social dos sistemas de ensino nas sociedades contemporâneas, e sobre as relações que mantêm os diferentes grupos sociais com a escola e com o saber. Conceitos e categorias analíticas por ele construídos constituem hoje moeda corrente da pesquisa educacional, impregnando boa parte das análises brasileiras sobre as condições de produção e de distribuição dos bens culturais e simbólicos, entre os quais se incluem os produtos escolares”.

Bourdieu, em seus escritos, procurou questionar, nas sociedades de classes, temática que persegue muitos intelectuais: a compreensão de como e por que pequenos grupos de indivíduos conseguem se apoderar dos meios de dominação, permitindo nomear e representar a realidade, construindo categorias, classificações e visões de mundo às quais todos os outros são obrigados a se referir. Compreender o mundo, para ele, converte-se em poderoso instrumento de libertação – é esse procedimento que ele realiza, dentre outros domínios, no educacional.

A cultura vem a ser um sistema de significações hierarquizadas, tornando-se um móvel de lutas entre grupos sociais cuja finalidade é a de manter distanciamentos distintivos entre classes sociais. A dominação cultural se expressa na fórmula segundo a qual a cada posição na hierarquia social corresponde uma cultura específica (elitista, média, de massa), caracterizadas respectivamente pela distinção, pela pretensão e pela privação. Definida por gostos e formas de apreciação estética, a cultura é central no processo de dominação; é a imposição da cultura dominante como sendo “a cultura” que faz com que as classes dominadas atribuam sua situação subalterna à sua suposta deficiência cultural, e não à imposição pura e simples.

O sistema de ensino desempenha papel de realce na reprodução dessa relação de dominação cultural, funcionando ainda, para Bento Prado Jr., “como chancela de diferenças culturais e linguísticas já dadas, antes da escolarização, no quadro da socialização primeira, que é necessariamente diferencial, segundo a inscrição das famílias nas diferentes classes sociais. (…) O código linguístico da burguesia (com seus cacoetes, idiotismos, sua particularidade) será encontrado, pelos futuros notáveis, nas salas de aula, como a linguagem da razão, da cultura, numa palavra, como elemento ou horizonte da Verdade. O particular é arbitrariamente erigido em universal e o ‘capital cultural’ adquirido na esfera doméstica, pelos filhos da burguesia, lhes assegura um privilégio considerável no destino escolar e profissional. No Destino, enfim” (“A educação depois de 1968”, em Os descaminhos da educação, ed. Brasiliense).

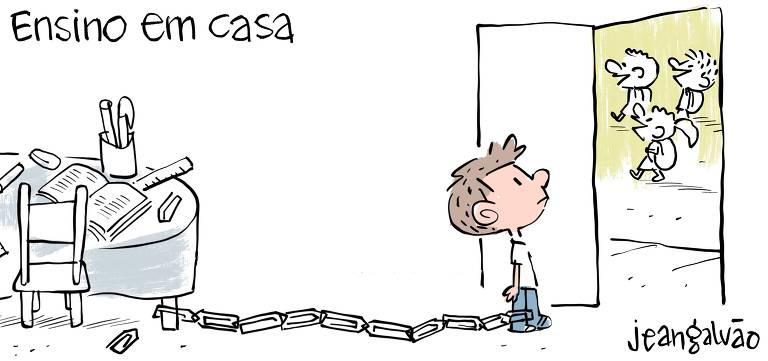

A escola como reprodutora da dominação

A função do sistema de ensino é servir de instrumento de legitimação das desigualdades sociais. Longe de ser libertadora, a escola é conservadora e mantém a dominação dos dominantes sobre as classes populares, sendo representada como um instrumento de reforço das desigualdades e como reprodutora cultural, pois há o acesso desigual à cultura segundo a origem de classe.

O filósofo idealista Alain (Émile Chartier, 1868-1951) foi professor durante décadas na Khâgne (classes preparatórias às Escolas Normais nas áreas de letras e filosofia, onde são recrutados os intelectuais de maior prestígio no campo intelectual francês) do Lycée Henri IV (Paris) tendo, dentre centenas de outros alunos, Raymond Aron, Simone Weill e Georges Canguilhem. Em 1932, Alain escrevia em Propos sur l´éducation – Pédagogie enfantine, de maneira apologética, que “se pode perfeitamente dizer que não há pensamento a não ser na escola”.

Bourdieu construirá sua trajetória analítica no domínio da sociologia da educação procurando opor-se a um idealismo como o preconizado por Alain, em que a reflexão é destituída de qualquer fundamento histórico, como na velha tradição francesa. Em artigo de 1966, “A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, rompe com as explicações fundadas em aptidões naturais e individuais e critica o mito do “dom”, desvendando as condições sociais e culturais que permitiriam o desenvolvimento desse mito.

Desmonta, também, os mecanismos através dos quais o sistema de ensino transforma as diferenças iniciais – resultado da transmissão familiar da herança cultural – em desigualdades de destino escolar. Explora a relação com o saber, em detrimento do saber em si mesmo, mostrando como os estudantes provenientes de famílias desprovidas de capital cultural apresentarão uma relação com as obras da cultura veiculadas pela escola que tende a ser interessada, laboriosa, tensa, esforçada, enquanto para os alunos originários de meios culturalmente privilegiados essa relação está marcada pelo diletantismo, desenvoltura, elegância, facilidade verbal “natural”. Ao avaliar o desempenho dos alunos, a escola leva em conta, conscientemente ou não, esse modo de aquisição e uso do saber.

Segundo Bourdieu, “para que sejam desfavorecidos os mais favorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. Tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura”.

Bourdieu constrói seu esquema analítico relativo ao sistema escolar e às relações não explícitas que o ancoram em uma longa trajetória que envolve análises empíricas objetivas, centradas em estatísticas da situação escolar francesa. Já em 1964, em Les étudiants et leurs études (Os estudantes e seus estudos) e Les héritiers. Les étudiants et la culture (Os herdeiros. Os estudantes e a cultura), escritos com Jean-Claude Passeron, examina como os estudantes se relacionam com a estrutura do sistema escolar e como são nele representados, e constata a desigual representação das diferentes classes sociais no sistema superior. Investiga a cultura “legítima”, aquela das classes privilegiadas que é validada nos exames escolares e nos diplomas outorgados, e o ensino, aquele que autentica um corpo de conhecimentos, de saber-fazer e, sobretudo, de saber dizer, que constitui o patrimônio das classes cultivadas.

O fato de desvendar as desigualdades do ensino francês, tanto como sistema como em seu interior, significa uma grande mudança no pressuposto já canonizado – principalmente com Durkheim, que personifica o ideal da Terceira República (1870-1940), conhecida como “A República dos Professores” –, em que a escola deveria fornecer a educação para todos os indivíduos, proporcionando-lhes instrumentos que pudessem garantir sua liberdade, mas, também, sua ascensão social.

Ao afirmar que o sistema escolar institui fronteiras sociais análogas àquelas que separavam a grande nobreza da pequena nobreza, e esta dos simples plebeus, ao instaurar uma ruptura entre os alunos das grandes escolas e os das faculdades (ao analisar o campo universitário francês e o papel das Grandes Écoles), Bourdieu desvela a crueza da desigualdade social e, ao mesmo tempo, como ela é simulada no sistema escolar e entranhada nas estruturas cognitivas dos participantes desse universo – professores, alunos, dirigentes.

Conhecimento e poder

Assim, a instituição escolar é vista como desempenhando uma grande função de produção de diferenças cognitivas, uma vez que ajuda a produzir esquemas de apreciação, percepção e ação do mundo social por via da internalização dos sistemas classificatórios dominantes no mundo social global.

Suas análises da educação, então, passam a pertencer ao campo da sociologia do conhecimento e da sociologia do poder, pois como ele mesmo afirma, longe de ser uma ciência aplicada e adequada somente aos pedagogos, ela se situa na base de uma antropologia geral do poder e da legitimidade, porquanto se detém “nos mecanismos responsáveis pela reprodução das estruturas sociais e pela reprodução das estruturas mentais”.

Para Loïc Wacquant, Bourdieu oferece uma anatomia da produção do novo capital [o cultural] e uma análise dos efeitos sociais de sua circulação nos vários campos envolvidos no trabalho de dominação. Em La noblesse d´État (A nobreza do Estado) comprova e reforça suas teses iniciais sobre o sistema de ensino e a “relação de colisão e colusão, de autonomia e cumplicidade, de distância e de dependência entre poder material e poder simbólico”. Sua sociologia da educação é, antes de tudo, uma “antropologia generativa dos poderes focada na contribuição especial que as formas simbólicas dão à respectiva operação, conversão e naturalização. (…) O interesse de Bourdieu pela escola deriva do papel que ele lhe atribui como garantidor da ordem social contemporânea via magia do Estado que consagra as divisões sociais, inscrevendo-as simultaneamente na objetividade das distribuições materiais e na subjetividade das classificações cognitivas”.

A apropriação do autor no campo educacional brasileiro ocorre de forma mais incisiva no uso de suas noções mais evidentes e, não raramente, desvinculadas de sua epistemologia. É por isso que podemos encontrar os “teóricos” de Bourdieu, os “ativistas” e, de forma menos usual, aqueles que se apropriam de sua “prática epistemológica”. Constata-se a necessidade de re-conhecer o autor, buscando o entendimento da teoria sociológica que embasa suas noções mais conhecidas e também mais banalizadas, assim como o sentido da percepção do mundo social que tal teoria informa. Bourdieu nos ensina que toda prática humana encontra-se imersa em uma ordem social, sobretudo essa categoria específica de práticas inerentes ao mundo acadêmico. Fazer uma sociologia da educação bourdieusiana, analisando o papel do sistema de ensino na consagração das divisões sociais e consolidando um novo modo de dominação, torna-se um desafio até para os acadêmicos mais ousados.

ANA PAULA HEY é professora no Programa de Pós-Graduação em Educação da UMESP e autora do livro Esboço de uma sociologia do campo acadêmico: A educação superior no Brasil (EDUFSCar/FAPESP)

AFRÂNIO MENDES CATANI é professor na Faculdade de Educação da USP e pesquisador do CNPq. Organizou, com Maria Alice Nogueira, Escritos de educação (Vozes), reunindo ensaios de Pierre Bourdieu.

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)