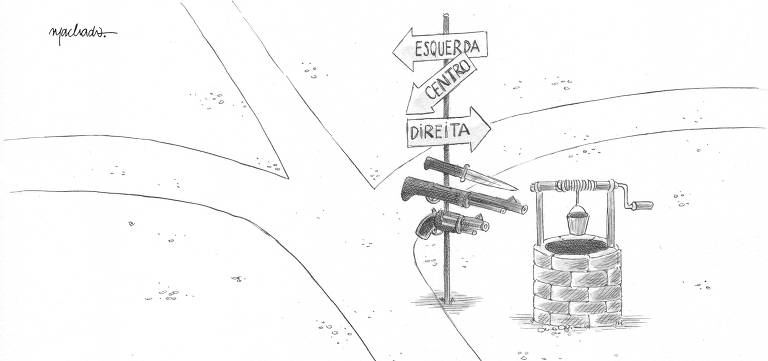

Um dos aspectos mais intrigantes e esdrúxulos do momento da sociedade brasileira é a adesão de setores religiosos, que se proclamam cristãos, à candidatura de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Ainda recentemente, cerca de cem pastores se reuniram em Brasília e se definiram pelo apoio à candidatura do capitão. Havendo outros candidatos conservadores na disputa, inclusive que se dizem cristãos evangélicos, como Marina Silva, esses pastores resolveram orientar seus fiéis a votarem na candidatura mais extremista e que parece bastante distante dos valores pregados por Cristo. Enquanto Cristo pregou o amor ao próximo, amar o outro como a si mesmo, o capitão e seus seguidores tudo o que fazem é pregar o ódio, a intolerância, o desrespeito ao outro que pensa ou vive de modo diferente daquele que julgam ser o correto. Enquanto Cristo abominou tanto a violência a ponto de aconselhar que alguém uma vez agredido na face, deveria oferecer a outra a seu algoz, o candidato que se diz cristão incentiva a violência, a agressão, sugere que se deve matar seus adversários, tendo espalhado tanta raiva que ela acabou se voltando contra si. Afinal, Cristo também disse que colhemos aqui na terra o que plantamos.

Enquanto Cristo defendeu do apedrejamento a prostituta, desafiando que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, os cristãos bolsonaristas adoram atirar pedra sobre aqueles que vivem estilos de vida e têm comportamentos com os quais não concordam. O capitão é uma figura misógina e machista que trata as mulheres com desprezo, naturalizando a pretensa inferioridade delas. Diversas vezes fez apologia do estupro, e considerou uma derrapada ou uma fraqueza ter posto no mundo uma filha. Enquanto Cristo, ainda na cruz, perdoou o ladrão que estava a seu lado, o candidato da direita defende simplesmente a eliminação física, o assassinato de bandidos e malfeitores, o uso da violência, das armas e da matança para se resolver problemas sociais complexos. Enquanto Cristo pregou o perdão e a solidariedade, o capitão prega a vingança e a intolerância. Enquanto Cristo expulsou os vendilhões do templo, Bolsonaro, embora em adesivos seja considerado o último patriota, é o candidato do mercado porque tem um assessor para economia, Paulo Guedes, que se rege pela cartilha neoliberal e está disposto a vender o país para os interesses internacionais. Enquanto Cristo foi socorrido e teve sua sede aplacada por uma samaritana, uma mulher palestina que, já naquele tempo, era considerada pertencente a uma raça inferior aos judeus, o candidato de parcela dos militantes cristãos é explicitamente racista (embora os ministros do Supremo Tribunal Federal, possivelmente seus eleitores, não conseguiram ver racismo no capitão ter dito em alto e bom som que os moradores de quilombo nem para procriar prestavam), define os índios como vagabundos e como um entrave para o desenvolvimento do país, faz piadas de péssimo gosto com os grupos étnicos minoritários. Enquanto Cristo beijou leprosos e acolheu pessoas com toda sorte de enfermidades, que atendeu todos aqueles considerados párias da sociedade, o capitão faz da diferença um estigma, açulando os preconceitos sociais mais básicos contra os mais vulneráveis, açulando o ódio e a intolerância em relação a gays, lésbicas, travestis, transexuais, restituindo a ideia ultrapassada de que sejam doenças. Inúmeras vezes disse preferir que um filho nascesse morto a ser homossexual. A sua crueldade contra os mais vulneráveis é profundamente anticristão.

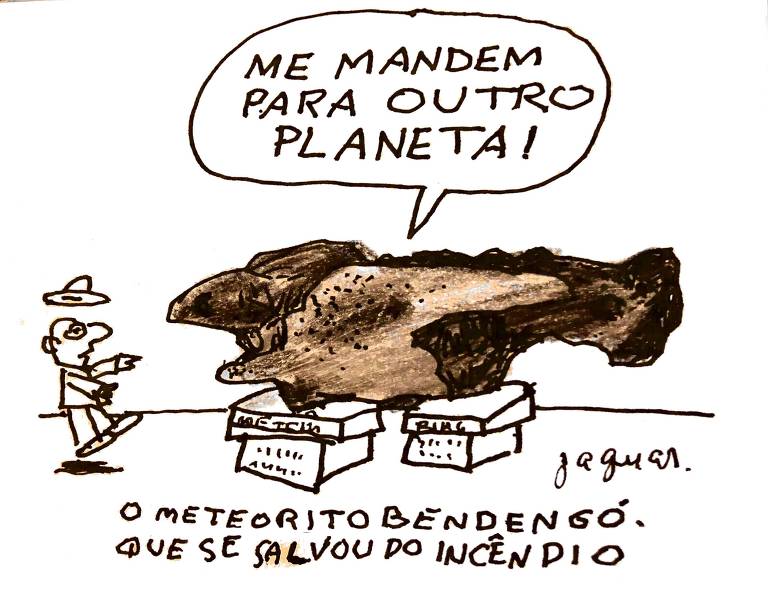

O mais chocante, no entanto, é ver pessoas que se dizem seguidoras e fiéis de um homem que foi vítima de tortura, que foi seviciado pelos seus inimigos e levado à morte infamante numa cruz, se colocar ao lado de um defensor da tortura, ter como candidato à vice-presidente um general que defende publicamente o assassinato de pessoas. Não sabemos qual a maior barbárie, se é daquele que defende tais ideias, ou se é daquele que segue e vota em uma pessoa como essa. Se é inegável que o pensamento cristão foi fundamental para o desenvolvimento do que chamamos de civilização ocidental, isso se deve pelo caráter humanista e generoso de muitas de suas formulações, independente do que os homens tenham feito ou façam com elas. Como seguidores de Cristo, um homem que foi flagelado a chicote, que teve sua fronte varada por espinhos de uma pretensa coroa, que teve que arrastar a pesada cruz de madeira onde iria ser morto por um longo trajeto em subida, que caiu algumas vezes, ferindo os joelhos, que teve pregos cravados nas mãos e nos pés, que padeceu fome e sede, que ao pedir água recebeu uma esponja embebida em vinagre, que teve seu flanco perpassado por uma lança e, mesmo assim, perdoou a todos, se colocam ao lado de um político que publicamente, num dos momentos mais tristes para a democracia brasileira, ofereceu o seu voto ao torturador da presidente da República, num gesto abjeto em que se reuniu machismo, misoginia e crueldade sádica.

Ainda hoje recebi em meu celular um print de uma conversa no Facebook em que uma mulher, o que causa mais pasmo, dizia que Bolsonaro iria dar vida e educação a seus filhos, quando ele nem sequer educação pessoal tem que dirá dar educação a alguém. Seus comportamentos e falas deseducam, são uma ameaça para nossas futuras gerações. Como alguém que só prega a violência e a morte pode dar vida a alguém? Cristo veio ao mundo para dar nova vida e foi morto pelas elites judaicas, pelos fariseus, os privilegiados da época, porque viram nele uma ameaça à ordem, um transgressor, um perigo para seus privilégios. Sua mensagem, pregando que os ricos teriam enorme dificuldade em entrar no reino da glória desagradou as elites econômicas, políticas e religiosas de seu tempo. Se existisse o termo, possivelmente ele teria sido considerado um comunista. No entanto, as ditas lideranças cristãs de hoje estão pouco dispostas a fazer o que Cristo aconselhou ao jovem rico que lhe procurou perguntando o que fazer para se salvar, ou seja, vender tudo o que tivesse e se juntar a ele. Ao contrário, muitos do que usam o seu nome, muitos dos que se juntam a Ele hoje é para enriquecer à suas custas, é para acumular fortunas em seu nome, construindo templos nababescos para alguém que passou sua vida a pregar em desertos, praias e montanhas, que dormiu ao relento com seus apóstolos e que no Sermão da Montanha ensinou a viver uma vida simples. Muitos desses que se dizem cristãos e apoiam Bolsonaro, como ele próprio, levam uma vida muito distinta daquela por ele ensinada. Enquanto ele amou os pobres, esses que bem poderiam ser nomeados de sepulcros caiados, como ele chamou aos hipócritas que também pululavam em seu tempo, se aproveitam das carências e da ingenuidade dos mais pobres, oferecendo milagres e graças em troca do pouco que possuem.

Cristo escolheu seus apóstolos entre os homens mais simples de seu tempo, entre os trabalhadores. Ele confiou seu legado e sua mensagem a um pescador. Enquanto hoje, aqueles que se reúnem em torno da candidatura de Bolsonaro o fazem para evitar que possamos ter um governo que volte a cuidar minimamente dos mais pobres, que reconheça os direitos dos trabalhadores, surrupiados pelo governo dos golpistas. Há no apoio a Bolsonaro uma clara recusa a um retorno a um governo preocupado mais com o trabalho do que com o capital, com o lucro, com a banca. Aquele candidato que pretensamente defende as famílias, porque se deixa levar por preconceitos moralistas em relação aos avanços civilizacionais realizados nas relações de gênero e nas próprias relações familiares, promete continuar realizando uma política econômica e desmontando as políticas sociais sem as quais não é possível sequer a existência de vida familiar. Políticas que jogam milhões de lares na miséria, no desespero, na falta de esperança, na violência, na criminalidade, podem ser tudo, menos favoráveis as famílias.

Mas, alguns elementos podem ser arrolados para que compreendamos de onde advém essa adesão de uma parcela expressiva dos cristãos e, mais particularmente, dos evangélicos à candidatura de Bolsonaro. Além do fato de que ele hipocritamente tenha ido se banhar no rio Jordão, se batizar e se dizer um evangélico, embora tudo que fale e muito do que faz seja uma negação desse cristianismo, ele atende a certos traços que, ao longo do tempo, marcou a produção de corpos e mentes entre os evangélicos que, durante muito tempo se constituíram em uma minoria religiosa, muitas vezes perseguida e estigmatizada no Brasil. A maioria das comunidades evangélicas surgiu a partir da atuação de missionários estrangeiros, que possuíam formas culturais diferentes e recusavam a se integrar a cultura brasileira, majoritariamente católica, considerada depravada e imoral, quando não diabólica. As comunidades evangélicas cresceram enfatizando suas diferenças em relação à sociedade inclusiva. O rigor das regras morais e de comportamento impostas visavam diferenciar essas comunidades dos católicos e, notadamente dos seguidores de religiões de matriz africana, contra os quais se tinha o maior preconceito. Esse isolamento e essa enfâse na diferença na construção da identidade evangélica, fez surgir entre os evangélicos uma ideia de pureza e superioridade em relação aos demais. Os convertidos a alguma religião evangélica, costumavam e costumam dizer que abandonaram o mundo, que se retiraram da vida mundana, passando a viver, pretensamente, uma vida sacralizada fruto da graça e da bênção. Esse pretensa aristocracia moral é um passo para a intolerância em relação a quem leva uma vida diferente ou tem valores e comportamentos distintos. O fechamento das comunidades evangélicas, agravado pelo preconceito que sofriam por parte dos católicos, se tornava e se torna um caldo de cultura para o desenvolvimento de uma subjetividade de grupelho, um investimento coletivo de desejo reativo a sociedade inclusiva e a quem a representa.

Diante da crescente fragilização dos vínculos sociais trazidos pela velocidade das mudanças em amplos aspectos da existência, diante da fragilização dos vínculos domésticos trazidos pela sociedade do capital, diante da destruição dos laços comunitários, com o crescimento da solidão e do isolamento, as denominações evangélicas, por não serem, em sua maioria, igrejas de massa como a Igreja Católica, podiam e podem oferecer um simulacro de vida comunitária e até de vida familiar alternativa. Pessoas sozinhas e perdidas encontram nas igrejas seus novos irmãos, constituindo subjetividades coletivas de fusão, marcadas por laços muito mais afetivos, passionais, do que racionais. Os outros, os diferentes, o mundo lá fora se torna aqueles que devem ser convertidos nesse dentro comunitário do qual não se considera mais possível sair ou viver sem ele. As comunidades evangélicas rapidamente se tornaram lugares em que um rebanho se forma em torno de um pastor que se intromete e dirige todos os momentos da vida do fiel. Isso foi um passo na direção de tornar as igrejas currais eleitorais dos pastores, com irmão votando em irmão, inclusive com o uso de recursos arrecadados entre os fieis para financiar campanhas. Uma instituição disciplinar e totalitária na qual só há obediência ou exclusão, expulsão. A busca por padronização das condutas, a vigilância constante que um passa a exercer sobre o outro, o medo do pecado, do demônio, das coisas do tinhoso, faz muitas pessoas se tornarem fóbicas sociais, com dificuldade de conviver com o estranho, com o distinto, disso é um passo para o ataque e agressão aquele que parece ameaçar de contaminação a pureza duramente conquistada, a custas de muita asceses e sacrifício de seus desejos. Os maiores inimigos se tornam aqueles que não se proíbem, que desfrutam de prazeres e alegrias que pretensamente comprometem uma vida verdadeiramente cristã. Esquecendo que Cristo fez questão de marcar a diferença de seu ministério ao iniciá-lo numa festa e realizando como primeiro milagre a transformação de água em vinho. Como muitos ao se tornar evangélicos transformam a água de sua vida em vinagre, só tem amargor e fel para distribuir para todos. Só pessoas muito infelizes e amargas podem pensar que um admirador de torturadores, um despreparado emocional e intelectualmente, pode vir a ser alguém que trará vida a nação.

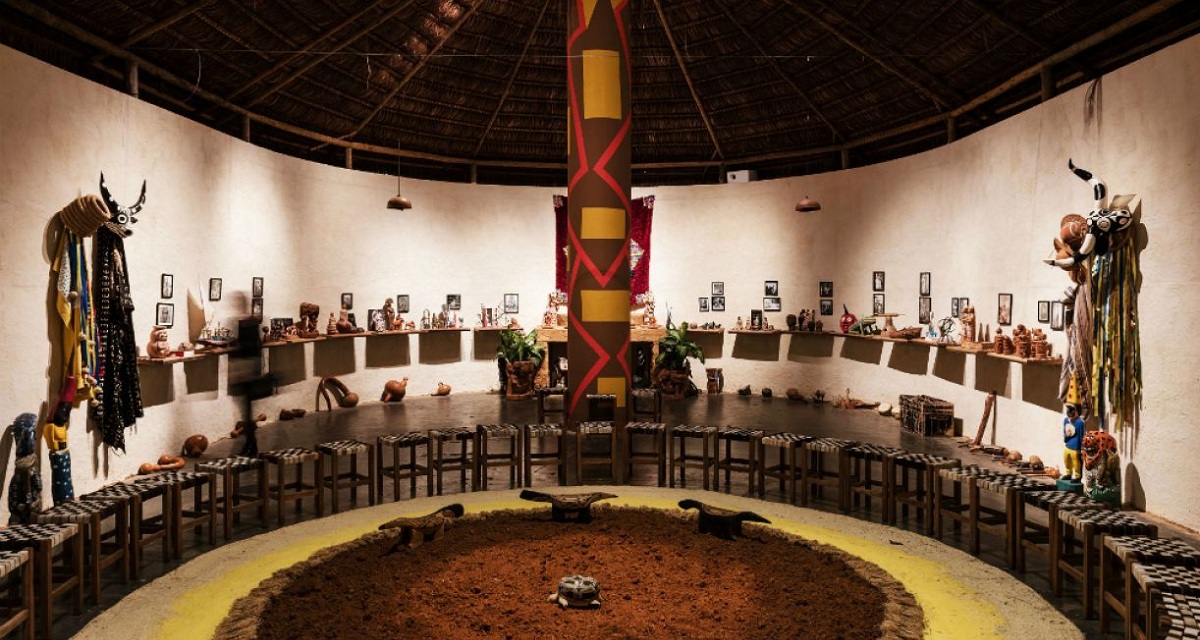

Muitos evangélicos e cristãos se acham no direito de atirar pedra em quem não pensa como eles, como aconteceu com uma menina no Rio de Janeiro, apedrejada por evangélicos ao sair de um terreiro de candomblé. O calvinismo, uma das doutrinas que deu origem ao puritanismo, pregava a existência de pessoas predestinadas à salvação pelo próprio Senhor. Muitos entre os evangélicos se tornam pessoas pretensamente puras, predestinadas, uma espécie de casta privilegiada pelo divino, que se julgam no direito de discriminar, quando não de perseguir como sendo gente diabólica, os crentes de outras religiões, os homossexuais, os travestis, os transexuais, as feministas, os comunistas, etc. Essas subjetividades autoritárias e intolerantes se encontram e se veem no sujeito intolerante e autoritário que é Bolsonaro. Não há demonstração maior de autoritarismo do que o militante evangélico a querer converter a todos em qualquer lugar e hora, impondo sua fala a quem não o quer ouvir, impondo sua música a que não quer escutar, se achando no direito de ocupar o espaço do outro sem sequer pedir licença. Eles se pretendem possuidores de uma única Verdade, a verdade que leem, muitas vezes de forma equivocada e precária em partes da Bíblia, um livro que é uma reunião de textos de épocas, tradições e autores diferentes, cheio de contradições, do qual se escolhe a passagem que se quer e que permite embasar a atitude preconceituosa e intolerante daquele que se diz portador da Verdade. O capitão, até na forma de falar, também parece possuir a Verdade, ele é o dono da verdade, até porque foi o próprio Deus que a revelou. Muitas vezes ficamos perplexos vendo dois cristãos conversando e relatando as vontades de Deus, de forma a pensarmos que deve ter tido uma conversa íntima com Ele. Não há possibilidade de vida democrática e republicana sem o debate e confronto de ideias e, para isso é preciso que a verdade seja algo que não pertença a ninguém mas que se construa nas discussões. Aquele que se julga com a Verdade, também se julga no direito de julgar o outro, desqualificar suas ideias e suas falas. Daí porque Bolsonaro e seus seguidores serem uma ameaça à democracia e à República. O fascismo se alimenta desses desejos de pureza, de superioridade, de distinção, de segregação, de conversão do outro, se necessário à força, de eliminação do outro, de verdade absoluta. Podemos entender porque setores ditos cristão tenham aderido ao fascismo, isso já ocorreu no passado, tanto na Itália, quanto na Alemanha. Essa busca por um governo de escolhidos, de semelhantes, de irmãos na fé e na crença, moralmente superior e puro, um governo que garanta a ordem, a segurança das famílias, é um passo para a adesão ao fascismo que, como podemos ver na atual campanha, com a peixeirada que vitimou o próprio candidato da intolerância, é um passo também para um regime de força, para um regime antidemocrático e assassino.

Durval Muniz de Albuquerque é historiador e professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(Artigo publicado originalmente no site Saiba Mais, Agência de Reportagem, aqui reproduzido com autorização do autor)

O mais chocante, no entanto, é ver pessoas que se dizem seguidoras e fiéis de um homem que foi vítima de tortura, que foi seviciado pelos seus inimigos e levado à morte infamante numa cruz, se colocar ao lado de um defensor da tortura, ter como candidato à vice-presidente um general que defende publicamente o assassinato de pessoas. Não sabemos qual a maior barbárie, se é daquele que defende tais ideias, ou se é daquele que segue e vota em uma pessoa como essa. Se é inegável que o pensamento cristão foi fundamental para o desenvolvimento do que chamamos de civilização ocidental, isso se deve pelo caráter humanista e generoso de muitas de suas formulações, independente do que os homens tenham feito ou façam com elas. Como seguidores de Cristo, um homem que foi flagelado a chicote, que teve sua fronte varada por espinhos de uma pretensa coroa, que teve que arrastar a pesada cruz de madeira onde iria ser morto por um longo trajeto em subida, que caiu algumas vezes, ferindo os joelhos, que teve pregos cravados nas mãos e nos pés, que padeceu fome e sede, que ao pedir água recebeu uma esponja embebida em vinagre, que teve seu flanco perpassado por uma lança e, mesmo assim, perdoou a todos, se colocam ao lado de um político que publicamente, num dos momentos mais tristes para a democracia brasileira, ofereceu o seu voto ao torturador da presidente da República, num gesto abjeto em que se reuniu machismo, misoginia e crueldade sádica.

Ainda hoje recebi em meu celular um print de uma conversa no Facebook em que uma mulher, o que causa mais pasmo, dizia que Bolsonaro iria dar vida e educação a seus filhos, quando ele nem sequer educação pessoal tem que dirá dar educação a alguém. Seus comportamentos e falas deseducam, são uma ameaça para nossas futuras gerações. Como alguém que só prega a violência e a morte pode dar vida a alguém? Cristo veio ao mundo para dar nova vida e foi morto pelas elites judaicas, pelos fariseus, os privilegiados da época, porque viram nele uma ameaça à ordem, um transgressor, um perigo para seus privilégios. Sua mensagem, pregando que os ricos teriam enorme dificuldade em entrar no reino da glória desagradou as elites econômicas, políticas e religiosas de seu tempo. Se existisse o termo, possivelmente ele teria sido considerado um comunista. No entanto, as ditas lideranças cristãs de hoje estão pouco dispostas a fazer o que Cristo aconselhou ao jovem rico que lhe procurou perguntando o que fazer para se salvar, ou seja, vender tudo o que tivesse e se juntar a ele. Ao contrário, muitos do que usam o seu nome, muitos dos que se juntam a Ele hoje é para enriquecer à suas custas, é para acumular fortunas em seu nome, construindo templos nababescos para alguém que passou sua vida a pregar em desertos, praias e montanhas, que dormiu ao relento com seus apóstolos e que no Sermão da Montanha ensinou a viver uma vida simples. Muitos desses que se dizem cristãos e apoiam Bolsonaro, como ele próprio, levam uma vida muito distinta daquela por ele ensinada. Enquanto ele amou os pobres, esses que bem poderiam ser nomeados de sepulcros caiados, como ele chamou aos hipócritas que também pululavam em seu tempo, se aproveitam das carências e da ingenuidade dos mais pobres, oferecendo milagres e graças em troca do pouco que possuem.

Cristo escolheu seus apóstolos entre os homens mais simples de seu tempo, entre os trabalhadores. Ele confiou seu legado e sua mensagem a um pescador. Enquanto hoje, aqueles que se reúnem em torno da candidatura de Bolsonaro o fazem para evitar que possamos ter um governo que volte a cuidar minimamente dos mais pobres, que reconheça os direitos dos trabalhadores, surrupiados pelo governo dos golpistas. Há no apoio a Bolsonaro uma clara recusa a um retorno a um governo preocupado mais com o trabalho do que com o capital, com o lucro, com a banca. Aquele candidato que pretensamente defende as famílias, porque se deixa levar por preconceitos moralistas em relação aos avanços civilizacionais realizados nas relações de gênero e nas próprias relações familiares, promete continuar realizando uma política econômica e desmontando as políticas sociais sem as quais não é possível sequer a existência de vida familiar. Políticas que jogam milhões de lares na miséria, no desespero, na falta de esperança, na violência, na criminalidade, podem ser tudo, menos favoráveis as famílias.

Mas, alguns elementos podem ser arrolados para que compreendamos de onde advém essa adesão de uma parcela expressiva dos cristãos e, mais particularmente, dos evangélicos à candidatura de Bolsonaro. Além do fato de que ele hipocritamente tenha ido se banhar no rio Jordão, se batizar e se dizer um evangélico, embora tudo que fale e muito do que faz seja uma negação desse cristianismo, ele atende a certos traços que, ao longo do tempo, marcou a produção de corpos e mentes entre os evangélicos que, durante muito tempo se constituíram em uma minoria religiosa, muitas vezes perseguida e estigmatizada no Brasil. A maioria das comunidades evangélicas surgiu a partir da atuação de missionários estrangeiros, que possuíam formas culturais diferentes e recusavam a se integrar a cultura brasileira, majoritariamente católica, considerada depravada e imoral, quando não diabólica. As comunidades evangélicas cresceram enfatizando suas diferenças em relação à sociedade inclusiva. O rigor das regras morais e de comportamento impostas visavam diferenciar essas comunidades dos católicos e, notadamente dos seguidores de religiões de matriz africana, contra os quais se tinha o maior preconceito. Esse isolamento e essa enfâse na diferença na construção da identidade evangélica, fez surgir entre os evangélicos uma ideia de pureza e superioridade em relação aos demais. Os convertidos a alguma religião evangélica, costumavam e costumam dizer que abandonaram o mundo, que se retiraram da vida mundana, passando a viver, pretensamente, uma vida sacralizada fruto da graça e da bênção. Esse pretensa aristocracia moral é um passo para a intolerância em relação a quem leva uma vida diferente ou tem valores e comportamentos distintos. O fechamento das comunidades evangélicas, agravado pelo preconceito que sofriam por parte dos católicos, se tornava e se torna um caldo de cultura para o desenvolvimento de uma subjetividade de grupelho, um investimento coletivo de desejo reativo a sociedade inclusiva e a quem a representa.

Diante da crescente fragilização dos vínculos sociais trazidos pela velocidade das mudanças em amplos aspectos da existência, diante da fragilização dos vínculos domésticos trazidos pela sociedade do capital, diante da destruição dos laços comunitários, com o crescimento da solidão e do isolamento, as denominações evangélicas, por não serem, em sua maioria, igrejas de massa como a Igreja Católica, podiam e podem oferecer um simulacro de vida comunitária e até de vida familiar alternativa. Pessoas sozinhas e perdidas encontram nas igrejas seus novos irmãos, constituindo subjetividades coletivas de fusão, marcadas por laços muito mais afetivos, passionais, do que racionais. Os outros, os diferentes, o mundo lá fora se torna aqueles que devem ser convertidos nesse dentro comunitário do qual não se considera mais possível sair ou viver sem ele. As comunidades evangélicas rapidamente se tornaram lugares em que um rebanho se forma em torno de um pastor que se intromete e dirige todos os momentos da vida do fiel. Isso foi um passo na direção de tornar as igrejas currais eleitorais dos pastores, com irmão votando em irmão, inclusive com o uso de recursos arrecadados entre os fieis para financiar campanhas. Uma instituição disciplinar e totalitária na qual só há obediência ou exclusão, expulsão. A busca por padronização das condutas, a vigilância constante que um passa a exercer sobre o outro, o medo do pecado, do demônio, das coisas do tinhoso, faz muitas pessoas se tornarem fóbicas sociais, com dificuldade de conviver com o estranho, com o distinto, disso é um passo para o ataque e agressão aquele que parece ameaçar de contaminação a pureza duramente conquistada, a custas de muita asceses e sacrifício de seus desejos. Os maiores inimigos se tornam aqueles que não se proíbem, que desfrutam de prazeres e alegrias que pretensamente comprometem uma vida verdadeiramente cristã. Esquecendo que Cristo fez questão de marcar a diferença de seu ministério ao iniciá-lo numa festa e realizando como primeiro milagre a transformação de água em vinho. Como muitos ao se tornar evangélicos transformam a água de sua vida em vinagre, só tem amargor e fel para distribuir para todos. Só pessoas muito infelizes e amargas podem pensar que um admirador de torturadores, um despreparado emocional e intelectualmente, pode vir a ser alguém que trará vida a nação.

Muitos evangélicos e cristãos se acham no direito de atirar pedra em quem não pensa como eles, como aconteceu com uma menina no Rio de Janeiro, apedrejada por evangélicos ao sair de um terreiro de candomblé. O calvinismo, uma das doutrinas que deu origem ao puritanismo, pregava a existência de pessoas predestinadas à salvação pelo próprio Senhor. Muitos entre os evangélicos se tornam pessoas pretensamente puras, predestinadas, uma espécie de casta privilegiada pelo divino, que se julgam no direito de discriminar, quando não de perseguir como sendo gente diabólica, os crentes de outras religiões, os homossexuais, os travestis, os transexuais, as feministas, os comunistas, etc. Essas subjetividades autoritárias e intolerantes se encontram e se veem no sujeito intolerante e autoritário que é Bolsonaro. Não há demonstração maior de autoritarismo do que o militante evangélico a querer converter a todos em qualquer lugar e hora, impondo sua fala a quem não o quer ouvir, impondo sua música a que não quer escutar, se achando no direito de ocupar o espaço do outro sem sequer pedir licença. Eles se pretendem possuidores de uma única Verdade, a verdade que leem, muitas vezes de forma equivocada e precária em partes da Bíblia, um livro que é uma reunião de textos de épocas, tradições e autores diferentes, cheio de contradições, do qual se escolhe a passagem que se quer e que permite embasar a atitude preconceituosa e intolerante daquele que se diz portador da Verdade. O capitão, até na forma de falar, também parece possuir a Verdade, ele é o dono da verdade, até porque foi o próprio Deus que a revelou. Muitas vezes ficamos perplexos vendo dois cristãos conversando e relatando as vontades de Deus, de forma a pensarmos que deve ter tido uma conversa íntima com Ele. Não há possibilidade de vida democrática e republicana sem o debate e confronto de ideias e, para isso é preciso que a verdade seja algo que não pertença a ninguém mas que se construa nas discussões. Aquele que se julga com a Verdade, também se julga no direito de julgar o outro, desqualificar suas ideias e suas falas. Daí porque Bolsonaro e seus seguidores serem uma ameaça à democracia e à República. O fascismo se alimenta desses desejos de pureza, de superioridade, de distinção, de segregação, de conversão do outro, se necessário à força, de eliminação do outro, de verdade absoluta. Podemos entender porque setores ditos cristão tenham aderido ao fascismo, isso já ocorreu no passado, tanto na Itália, quanto na Alemanha. Essa busca por um governo de escolhidos, de semelhantes, de irmãos na fé e na crença, moralmente superior e puro, um governo que garanta a ordem, a segurança das famílias, é um passo para a adesão ao fascismo que, como podemos ver na atual campanha, com a peixeirada que vitimou o próprio candidato da intolerância, é um passo também para um regime de força, para um regime antidemocrático e assassino.

Durval Muniz de Albuquerque é historiador e professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

(Artigo publicado originalmente no site Saiba Mais, Agência de Reportagem, aqui reproduzido com autorização do autor)