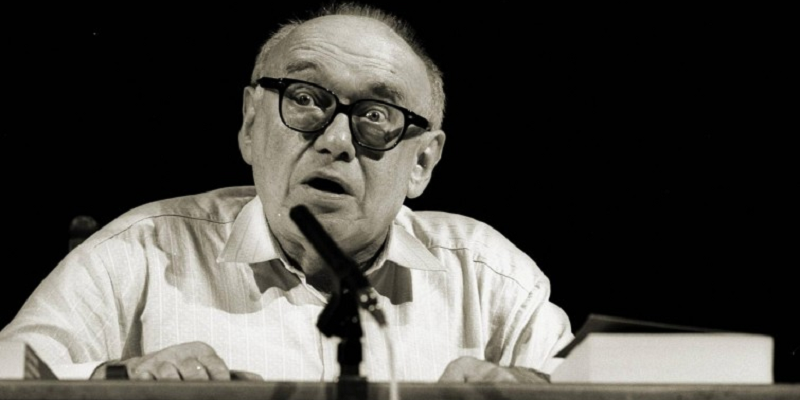

Ernst Jandl (1925-2000) vem finalmente ao Brasil. Não pela primeira vez, já que algumas seleções menores ou maiores de poemas seus foram publicadas no país nas últimas décadas, mas vem finalmente numa antologia de fôlego, Eu nunca fui ao Brasil (Relicário Edições, 2019, edição bilíngue, tradução de Myriam Ávila), que perpassa em mais de 160 páginas alguns dos poemas mais significativos do autor, uma entrevista longa com o mesmo e, ainda, uma breve (porém deliciosa) nota introdutória da tradutora. Os poemas escolhidos pela tradutora fazem parte de quatro volumes: Lauto e laxo (Laut und Luise), idílios (idyllen), o totó do otto (ottos mops hopst) e de de pra pra (vom vom zum zum). O título – adaptado de um verso do próprio Jandl – dá o tom da antologia e do humor peculiar do autor, que vem, digamos assim, finalmente com visto de permanência.

É sabido que a poesia de Jandl causa furor – seja por admiração, seja por aversão, tão comum uma quanto a outra. De um modo ou de outro, seus poemas mobilizam há décadas quem os lê e quem os escuta, é raro que qualquer um consiga se manter morno frente às suas eletrizantes experimentações visual-linguístico-sonoras. Ecos desse “furor Ernst Jandl” são, por exemplo, as demissões em série sofridas por editores, redatores e curadores que ousaram publicar seus primeiros trabalhos de maturidade, as acusações públicas sofridas pelo autor (aquele que “corrompe a juventude”, autor de “provocações insuportáveis”) e até uma proibição de publicação instaurada em 1958. Num tempo e num país em que a poesia é cada vez mais tomada como desnecessária, acessória e incômoda, interessa-nos muito abraçar as potencialidades do incômodo e, a partir dele, retomar uma voz tão potente e desestruturante (política e linguisticamente) como a de Ernst Jandl.

Jandl nasceu em Viena, onde passou a maior parte de sua vida como professor de alemão do ensino secundário. De sua experiência profissional vem talvez sua atenção especial ao público infantojuvenil (atenção que o autor expressou em diversas cartas, entrevistas e até na publicação de um livro com imitações de seu poema “ottos mops” feitas por crianças) e certamente a acusação de “corrompe[r] a juventude”. Afinal, onde já se viu um professor de escola escrever sempre com letra minúscula em seus poemas, cometer propositalmente erros de alemão, perder a compostura a cada leitura pública? Não dar o exemplo, ensinar errado?

Todos esses crimes do professor Jandl são coerentes com seu trabalho literário, qual seja, o de levar sistematicamente a linguagem a extremos, e fazê-lo das mais diversas formas e a partir dos mais diversos meios. Por vezes experimenta com a sonoridade de um poema (nos chamados “sprechgedichte”, ou seja, “poemas falados”/”poemas sonoros”/”poemas fonéticos”), de modo que ele só se completa quando e se oralizado (ou parece completar-se, já que poema algum se acaba de fato numa primeira leitura); por vezes experimenta com o aspecto visual da mancha gráfica, com a iconicidade da palavra; por vezes rompe as regras da gramática normativa; por vezes introduz no poema dialetos do alemão; mas, no mais das vezes, faz isso tudo ao mesmo tempo. Jandl é um poeta consistente, mas jamais repetitivo. Cada poema seu é uma tentativa diversa de ataque, de ida ao extremo da linguagem. O projeto é o mesmo, mas os caminhos são muitos. Assim, insisto: a consistência em Jandl não é de forma alguma repetição.

Aliás, permito-me aqui um aparte: mesmo que não saiba alemão, o leitor brasileiro ganhará muito assistindo às dezenas de gravações do poeta disponíveis na internet – lá ele gesticula, balbucia, grita, sussurra, cala; leva, enfim, sua poesia aos olhos e ouvidos dos que falam e dos que não falam alemão.

É interessante pensar na raiz política do quase pânico que a poesia de Jandl causou na Áustria de alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, país que tentava ainda se reestruturar e estabilizar como centro cultural após a catástrofe; e em como, contra tudo e contra todos, a experimentação visual e sonora de sua linguagem se popularizou enormemente com o tempo e se tornou, assim, fator efetivo na desestabilização de um meio social que naquele momento era muito pouco afim ao novo, ao uso do incômodo como princípio estruturante, ou a uma experimentação tão extrema e limítrofe na poesia. Se é verdade que poucas décadas antes as experimentações das vanguardas europeias viviam ainda seu auge, é também verdade que elas foram logo afogadas, durante a guerra, numa torrente malcheirosa de poesia solene, eloquente, nacionalista – nazista. Diversos artistas seguiram experimentando dentro e fora da Alemanha e da Áustria, mas ao menos oficialmente o momento literário era mesmo o do péssimo poema programático, oficialesco e grandiloquente. Finalmente, após a guerra houve um esforço conjunto das vanguardas artísticas para distanciarem-se da poesia que marcara o período do nazismo, e esse esforço se deu por diversas vias: a da dessacralização do verso, da experimentação visual, da experimentação sonora, do humor, da sátira, e assim por diante. Nesse contexto, talvez o Wiener Gruppe (Grupo de Viena) seja aquele ao qual se possa ligar com mais segurança a poesia de Ernst Jandl, mas mesmo desse grupo o autor manteve uma certa independência, uma ligeira distância. Se tentarmos, no entanto, ligar sua escrita à de algum autor individualmente, será sem dúvida à de Friederike Mayröcker (1924- ) – uma das mais interessantes vozes poéticas de expressão alemã em atividade hoje, companheira de Jandl de 1954 até a morte deste em 2000 e, por ora, uma lacuna no mercado editorial brasileiro –, com a qual dividiu a autoria de algumas obras. Nas palavras do germanista Helmut Gollner em artigo publicado na Pandaemonium Germanicum (junho de 2015, tradução de Ruth Bohunovsky): “Tudo o que Ernst Jandl fez com a língua pode ser chamado de contestação cultural por excelência. Jandl nega/destrói dentro da cultura caída (a do humanismo burguês) a sua língua aprumada, ao tornar feio o que ela tinha de bonito, ao idiotizar o que ela tinha de inteligente, ao banalizar o que estava cheio de sentido e ao materializar seu lado espiritual. Jandl deforma a estrutura eufemística da nossa língua de cultura”.

Desse modo (e aí já está um belo motivo para lê-lo no Brasil de 2019), a poesia de Jandl é também, nesse contexto, poesia antifascista.

A implosão das antigas estruturas formais e mesmo sintáticas do poema dá lugar em Jandl não ao caos, é claro, e sim a um outro modo de estruturar o poema, um modo que, via de regra, leva ao extremo o trabalho com a sonoridade da língua e a visualidade da escrita – tornadas no autor o centro da experiência formal, não mais dois elementos entre muitos outros. Essa descrição da poesia jandliana é válida pelo menos na caracterização dos livros publicados até o início da década de 70, que são ainda hoje os mais populares do autor – com o tempo Jandl seguiu outros caminhos, mas, importante registrar, nunca perdeu seu impulso genuinamente experimental ou seu humor. Do trabalho privilegiado do autor com as dimensões sonoras e visuais da poesia se depreende a importância de Jandl no fortalecimento ou na validação dos movimentos de performance oral na poesia e também dos movimentos de poesia concreta dentro e fora da Áustria. Se a também austríaca Ingeborg Bachmann (1926-1973) sentencia que não pode haver um novo mundo sem uma nova linguagem (“Keine neue Welt ohne neue Sprache”, excerto do conto “Alles”), talvez seja Ernst Jandl quem leva a afirmação ao seu ponto mais ardente e radical. Como se apreende de todo grande autor, faça ele sonetos ou faça sprechgedichte, escreva sobre um copo d’água, sobre o fascismo ou sobre a própria escrita do poema: em Jandl a linguagem é, ela mesma, a busca e o encontro da poesia – e não simplesmente seu meio de transmissão.

Na busca pelos extremos da linguagem Jandl chega aos extremos da língua alemã, especificamente. Daí a enorme dificuldade de se traduzir seus poemas, visto que, é claro, uma outra língua se faz de e em outras estruturas: o “jogo” num poema traduzido é (espera-se) o mesmo jogo do poema de partida (ou quase o mesmo, como diria Umberto Eco), mas as regras a serem seguidas e quebradas são já outras. Como afirma o próprio Jandl em entrevista a Zimmermann, reproduzida ao final da antologia: “Essas serão então as regras do jogo, é com essas regras que terei de jogar. […] Porque o jogo segue regras. Podem ser, como no xadrez, regras que existem há séculos ou regras que eu mesmo crio na hora de escrever.”

No entanto, se a aderência muito rente do poema à língua alemã se mostra uma grande dificuldade na tradução de Jandl, vista por outro ângulo essa característica se torna uma bela oportunidade ao tradutor criativo. Como expõe Haroldo de Campos em seu “Da transcriação: poética e semiótica da operação tradutora”: “[…] quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação, […] do ponto de vista da transcriação, traduzir Guimarães Rosa seria sempre mais possível, enquanto “abertura”, do que traduzir José Mauro de Vasconcelos; traduzir Joyce mais viável, enquanto “plenitude”, do que fazê-lo com Agatha Christie […]”.

E justamente aí cabe louvar a tradução de Myriam Ávila, principalmente em poemas mais célebres, como “o totó do otto”, “dileção” ou “calipso”: da criação de uma estrutura paralela em outra língua, Myriam Ávila cria também novas rupturas, suspensões e confirmações de expectativa que, por sua vez, só funcionam na materialidade (sonora, mas não só) do português, assim como as de Jandl só funcionam na materialidade do alemão. Se Jandl leva a linguagem a seus extremos, o faz dentro dos limites daquilo que tem à mão, ou seja, a língua alemã. Ávila tem à mão os limites da língua portuguesa – e o mesmo projeto de levá-la às últimas consequências.

Mesmo jogo, outras regras. Assim, para falar aqui de “fidelidade”, termo muito caro ao discurso comum sobre a tradução e pouco caro ao meio acadêmico: justamente optando por partir de ou chegar a imagens diferentes daquelas de Jandl (mas criando estrutura visual-linguístico-sonora análoga àquela do autor) é que Myriam Ávila se mantém “fiel” à postura e ao projeto criativo de Ernst Jandl. Essa ideia da tradução como “criação de uma estrutura estética análoga” já estava, é claro, no pensamento tradutório de Haroldo de Campos pelo menos desde a formulação do “isomorfismo”, reformado e aprofundado depois no conceito da “transcriação”.

Toda tradução é a cristalização de uma possibilidade, não mais do que isso. Descontados eventuais erros incontornáveis, nascidos de lacunas de conhecimento linguístico por parte de um tradutor, toda tradução é uma proposta – uma proposta menos ou mais coerente consigo mesma. O leitor lusófono já podia encontrar belíssimas propostas tradutórias para Jandl pelas mãos de Fabiana Macchi, Ricardo Domeneck, Bruno Mendes, José Paulo Paes e até uma seleção pequena de 1999 pela própria Myriam Ávila. São seleções breves ou até poemas esparsos que de certa forma prepararam o terreno para a vinda de Jandl – foram escalas ou visitas diplomáticas, e graças a elas o autor vem agora de vez. Myriam Ávila nos apresenta em Eu nunca fui ao Brasil uma fortíssima e muito coerente tradução de Ernst Jandl, capaz, como os poemas em alemão, de tensionar, fazer gargalhar, mobilizar e incomodar seu leitor, seu ouvinte, seu leitor-ouvinte. Poemas tão engraçados quanto “o totó do otto”, “fodinha” e “pequeno manifesto geriátrico”, ou então tão desafiadores quanto “cenário de neve”, “dado: uma peça”, “[palavra pedra]” e “sete casos curtos” ganham corpo firme em português e – mais difícil ainda – funcionam em português.

Como afirma Jandl no documentário entschuldigen sie wenn ich jandle de Harry Friedl e Hermann Peseckas: “os poemas – ou qualquer outra forma artística – não são feitos para simplesmente existirem, e sim para existirem para outras pessoas. Eles são definitivamente um meio de alcançar o outro, de tocar o outro de algum modo. Ou então não se escreveria poema nenhum – só para si mesmo ninguém faria essa trabalheira toda. É parte do poema, da pintura, de qualquer forma artística, que ele seja exposto, que ele seja apresentado”.

Assim, a boa nova é que a tradução de Ávila agora existe para o leitor brasileiro. Ernst Jandl finalmente veio ao Brasil – e veio com seu visto de permanência.

Matheus Guménin Barreto é poeta e tradutor mato-grossense. Doutorando em Língua e Literatura Alemã (subárea tradução) na USP, publicou os livros de poemas A máquina de carregar nadas (7Letras, 2017) e Poemas em torno do chão & Primeiros poemas (Carlini & Caniato, 2018). Edita a revista literária Ruído Manifesto.

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)