sexta-feira, 6 de novembro de 2020

Crônica: Dois escritores num quarto de pensão.

Graciliano Ramos: Linguagem literária e vida sociocultural

quarta-feira, 4 de novembro de 2020

segunda-feira, 2 de novembro de 2020

Crônica: Quincas Berro D'Água no bairro do Pina.

Hegel como pensador do colonialismo?

domingo, 1 de novembro de 2020

Exclusão crônica

sexta-feira, 30 de outubro de 2020

Encrencas abolicionistas: por uma ética das tensões produtivas

quinta-feira, 8 de outubro de 2020

A ficção do real: as esquivas relações entre a literatura e o mundo

1.Como numa cena originária em que são enredadas a estética e a política, lemos na Arte poética de Aristóteles que “imitar é natural ao homem desde a infância” e que, por meio da imitação, que se apresenta a todos como uma experiência prazerosa, segundo o filósofo, também os conhecimentos são adquiridos.

No cerne desse argumento encontramos, por um lado, a problemática equiparação das noções de mímesis e imitação: espécie de domesticação conceitual que é, aliás, indissociável da tradição romana e de reinterpretações do texto aristotélico no período renascentista, como mostrou Luiz Costa Lima. Por outro lado, e fundamentalmente, reconhecemos a proposição legitimadora dos fazeres miméticos: trata-se de um salvo-conduto concedido às artes da representação; um gesto que se contrapõe à censura imposta por Platão, para quem, como sabemos, a mímesis é degradante, e mesmo subversiva, já que perturbadora das disposições, das emoções e da razão: um obstáculo, portanto, ao conhecimento franqueado pela contemplação filosófica e à ordenação ideal da sua república.

Mas afinal o que Aristóteles salienta a respeito da mímesis/imitação? A pergunta é mesmo crucial. Debates ao longo do último século parecem ter consolidado uma interpretação para a mímesis que a diferencia da simples imitação da natureza. Em jogo há algo talvez mais complexo e interessante; algo distinto da mera referência a um exterior já dado, ou ainda, algo diverso da cópia ou da reprodução especular de uma realidade factual prévia e que, desse modo, estaria garantida a priori.

2.A Arte poética afirma que “aqueles que imitam, imitam pessoas em ação”, e que a tragédia, ápice na hierarquia dos gêneros aristotélicos, “é imitação, não de pessoas, mas de uma ação, da vida, da felicidade, da desventura; a felicidade e a desventura estão na ação e a finalidade é uma ação, não uma qualidade”. Destacar que o foco da mímesis é uma ação nos permite recolocar os termos da discussão a respeito das esquivas relações entre a literatura (a ficção) e a realidade (o mundo).

Isso porque, a partir daí, a mímesis/imitação pode ser entendida como uma articulação, um encadeamento, um arranjo de processos; arranjo não verdadeiro, mas sim verossímil, e que, não existindo previamente, é produzido com a própria técnica mimética, vale dizer, com a ação da linguagem. Nesse sentido, imitar uma ação é efetivamente uma questão de arte poética, já que em sua etimologia poiesis remete à potência do que é fabricado, construído, produzido ou preparado, como afinal é a manufatura de um texto: sua costura, sua trama.

Afastada dos tributos identitários à idealidade da ideia ou da natureza, a mímesis se maquina em montagem, sintaxe, composição; envolve, de fato, a criação de uma realidade absolutamente contingencial, por isso provisória, cuja validação repousa, em suma, não em um suposto referente essencial ou objetivo, seja ele modelo primeiro ou último, mas em certos sentidos e efeitos que são possíveis em razão do próprio artifício que os organiza e dissemina, muitas vezes à revelia do controle do autor (ou de qualquer autoridade). Em poucas palavras:

com a literatura (com as artes), a reprodução

da identidade dá lugar à produção da diferença.

Com isso poderíamos afirmar que, para além dos estritos gêneros aristotélicos, a realidade apresentada com o verossímil da representação é, verdadeiramente, e a cada vez, a realidade não-hierárquica da linguagem em processo; e ainda que, em suas manifestações mais heterogêneas, e valendo-se, cada uma a seu modo, da mobilização de recursos narrativos e descritivos muito plurais, as ficções realistas (ou que assim poderiam ser chamadas) ocupariam, afinal, o vértice do artificialismo.

3.O fantasma naturalista parece já ter sido bem analisado. Assim, o recobrado fôlego realista que atravessa parte considerável da ficção contemporânea pode partir de proposições que assumem seus próprios artifícios. Claro, há muitíssimas narrativas que retomam as fórmulas realistas consagradas pela literatura moderna (ordenação cronológica ligada ao princípio da causalidade, clara caracterização espacial e histórico-social, personagens-tipo, onisciência seletiva, estabilidade na perspectiva, valorização estilística do discurso indireto livre, fatura textual com poucos ornamentos etc.).

Mas existem também experimentações que desdobram as rupturas propostas pelo novo romance e o entendimento da escrita como vertiginosa produção de um lugar atópico, onde ecoa uma voz impessoal, sujeita a todos os atravessamentos, sem início ou fim. E há ainda as performances críticas em torno da indecidibilidade entre arte e vida, com variados efeitos de sentido e sobreposições de presença e ausência. Assim como há as escrituras tateantes do paroxismo ou dos “restos do real”, como escreveu Florencia Garramuño, desprendidas da “pretensão de pintar uma ‘realidade’ completa regida por um princípio de totalidade estruturante”; textos que operam como apresentações de realidades elusivas ou descontínuas, com as quais toda reprodução da “natureza” (seja biográfica, humana, social, nacional, cultural) é minada e ao mesmo tempo exposta como uma construção. E há também as escrituras “traumáticas”, que articulam a possibilidade da diferença com a repetição compulsiva de um elemento simbólico reconhecível, mas com o qual emerge, enfim, um real sempre resistente à simbolização.

(E com esse largo gesto – algo anárquico ou genérico, por certo insuficiente em seu contorno – poderíamos apontar, no Brasil, poéticas tão díspares como as de Clarice Lispector, Ana Cristina Cesar, Waly Salomão, Silviano Santiago, Cristóvão Tezza, João Gilberto Noll, Evandro Affonso Ferreira, Veronica Stigger, Ricardo Lísias…).

Agora, em outros textos, se o realismo é igualmente um ponto de partida, o procedimento, diverso, consiste em reeditá-lo, como sugere Luz Rodríguez Carranza em “O efeito Duchamp”: apropriando-se do imaginário mais estereotipado, dos seus clichês mais imediatos, como um ready made, tais ficções parecem reforçar o artificialismo do processo, mas de tal modo que ele opera esvaziado, sem lastro ou profundidade, numa espécie de produtividade improdutiva que, no entanto, designa o vazio do presente, não raro de forma risível.

Vale dizer: é como se a produção da diferença fosse

tensionada, nesses casos, por um excesso

inassimilável, ou seja, pela produção da indiferença.

4.Dois exemplos, apenas. No livro Reprodução, de Bernardo Carvalho, a narrativa começa com um “estudante de chinês” que “decide aprender chinês” – pois essa seria “a língua do futuro”. E o que esse estudante de chinês gostaria de dizer em chinês – “só que não pode, porque não chegou a essa lição” – é o seguinte: “É um lugar-comum viajar para esquecer uma desilusão amorosa, mas é impossível escapar ao lugar-comum”.

Após essa primeira página, e já perfeitamente advertidos do seu inescapável funcionamento, entramos na máquina anestésica que é – digamos dessa maneira – o wikimaginário desse personagem, o perfil do “estudante de chinês”. Ele é interrogado pela Polícia Federal de um aeroporto, e nós acompanhamos, por páginas seguidas, seu quase-monólogo, repleto de perversas platitudes:

“Se a gente pudesse, também acabava com a privacidade pra combater o terrorismo; também se aliava com Arábia Saudita, Bahrein e o escambau; também defendia tortura fora das nossas fronteiras, em nome da democracia. Vai dizer que não defendia? Agora, peguei o senhor! Eles estão certos. O problema é a porra da contradição. A contradição é uma merda. Desculpe. Na Arábia Saudita, ladrão é amputado; aqui, é deputado. Não preciso de ladrão pra me representar. Tenho opinião própria. É só o que o senhor tem a dizer? Eu já esperava por isso. Ninguém aguenta contradição. É isso aí. Ninguém quer se ver no espelho. A contradição é a força e a fraqueza da democracia. Por isso é que não pode durar. Por isso é que a democracia está condenada a degringolar em fascismo e religião. Leia os colunistas. A gente só não faz porque não pode. Eu, se pudesse escolher, ficava com os americanos. Mas agora é a vez dos chineses.”

Luiz Ruffato, por sua vez, escreveu uma abertura que é, em certo sentido, didática. Em Eles eram muitos cavalos – essa sorte de livro-série, livro-instalação, livro-constelação, livro-caleidoscópio, talvez, em que a cidade de São Paulo é arranjada – encontramos não o estudo, mas sim, ao que parece, a lição já aprendida com uma pedagogia da indiferença, a começar do começo:

1. Cabeçalho

São Paulo, 9 de maio de 2000.

Terça-feira.2. O tempo

Hoje, na Capital, o céu estará variando de nublado a parcialmente nublado.

Temperatura – Mínima: 14°; Máxima: 23°.

Qualidade do ar oscilando de regular a boa.

O sol nasce às 6h42 e se põe às 17h27.

A lua é crescente.

3. Hagiologia

Santa Catarina de Bolonha, nascida em Ferrara, na Itália, em 1413, foi abadessa de um mosteiro em Bolonha. No Natal de 1456, recebeu o Menino Jesus das mãos de Nossa Senhora. Dedicou sua vida à assistência aos necessitados e tinha, como única preocupação, cumprir a vontade de Deus. Morreu em 1463.

Por um lado, a cidade surge como presença ausente no entremeio dos fragmentos: tramada como uma cartografia de paixões apáticas ou insensíveis, híbrido de uma poética do zapping com o mais errático e desejoso dos hiperlinks. Protagonista, ela é fundamentalmente um efeito da ação em curso: um produto da articulação das narrativas e das quase-narrativas do livro – do seu processo.

Não obstante, essa ação coordena: listas de emprego, de biblioteca, de garotas e garotos de programa; cartas, horóscopo, mensagem em secretária eletrônica; acidentes, migrantes, trabalhos, roubos, miseráveis, bandidos, burgueses; interior de casa de periferia, de barraco, ratos, negro que bate, negro que apanha; rezas, orações, pragas etc. etc. etc. Nesse sentido, numa miríade de clichês, a cidade já estava pronta, parece dizer Ruffato: só faltava assinar.

5.As realidades produzidas pelas artes poéticas inevitavelmente retomam e modulam a tensão originária entre estética e política. Não é um acaso, portanto, que tenhamos herdado, na contemporaneidade, os impasses da representação que acompanham, lado a lado, as crises da representatividade.

Com o realismo do século 19 processou-se a disseminação de uma estética generalizada, altamente produtiva, que impugnou o regime hierárquico e normativo dos gêneros clássicos, tributários da tradição restritiva da imitação. Mas não foi só isso.

A emergência do protagonista “qualquer”, isto é, do sujeito singular ou mesmo anônimo, que deve narrar a si mesmo num mundo em que deus se retirou, as tradições estão fora do lugar e a razão tende a disciplinar todos e cada um; a indistinção entre as ordenações narrativas da literatura e as ordenações narrativas dos demais fenômenos históricos e sociais; a produção de formas de vida cada vez mais dependentes dos meios de comunicação e exposição – em suma, entre muitas outras, tais condições demarcam não somente a ruptura com um regime representacional regulatório das artes; elas igualmente significam uma alteração nas formas de entendimento e de exercício da representatividade política.

Ou seja, a cena originária que articula a estética e a política é uma cena contemporânea: trata-se do nosso mundo, hoje; mundo que permanece fundado em uma ficção que tende a apagar a divergência entre a igualdade das demandas mais singulares e a máquina não igualitária que é o consenso democrático. As muitas poéticas da produção, expondo e levando adiante essa tensão irresoluta, mobilizam seus recursos para a proposição de realidades que possam ser verdadeiramente comuns. Elas afirmam – diríamos – que o desejo se move entre restos e performances, vertigens e vazios, repetições e reedições, escritas e leituras; e que se estamos exaustos – como tantas vezes parecem estar exaustas as nossas palavras –, ainda assim, seguimos narrando.

Artur de Vargas Giorgi é doutor em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e professor de Teoria Literária da mesma instituição.

(Publicado originalmente no site da revista Cult)

Editorial: Um debate franco sobre o Recife que queremos.

Há algum tempo os partidos políticos passam por uma grande crise, que, aliás, e por razões óbvias, pode ser estendida à própria democracia representativa. Não se trata de um fenômeno exclusivamente brasileiro, uma vez que ocorre em escala mundial. Aqui no Brasil, naturalmente, com alguns componentes específicos, como era de se esperar, como reflexo de nossa formação cultural. A profunda decomposição ideológica dos nossos grêmios partidários é algo sem precedentes, por exemplo. Os ditos partidos comunistas se descaracterizaram de tal modo que perderam completamente sua identidade, tornando-se mais do mesmo, no mesmo balaio de gatos das letrinhas que não nos informam quase nada hoje em dia.

Daí não ser surpresa as chamadas candidaturas ou coligações esdrúxulas, como a que une PSOL e PSL e Democratas em algumas praças. Um dos maiores estudiosos desse fenômeno é o sociólogo espanhol Manuel Castellls, que alertou-nos para o problema um pouco antes desse descarrilamento absoluto, apontando as dificuldades cada vez maiores dessa estrutura partidária, de fato, representar as demandas da sociedade. Muito mais do que os partidos, o que conta hoje são os grandes grupos de interesse, com seus lobbies poderosíssimos, como a bancada dos bancos, do boi, da bala, da Bíblia ou mesmo a bancada da berlinda, que exerceu papel importante nas tessituras que culminaram com o golpe institucional de 2016.

Esses

grupos corporativos de interesse conseguem tudo do Poder Executivo, como concessões

de vantagens, liberação de dívidas altíssimas com a União e coisas do gênero. Um outro fator,

alertado ontem pelo professor Michel Zaidan, através das redes sociais,

refere-se ao que ele denomina de economia institucional das eleições

municipais, ou seja, um conjunto de constrangimentos de natureza

econômica que subvertem um debate republicano sobre a cidade que

queremos, enfatizando como os principais problemas urbanos serão enfrentados, definindo linhas

de ações para o exercício de um governo com a participação da sociedade civil, expedientes galvanizadores da opinião do eleitor, assumindo

compromissos efetivos, para muito além das promessas de campanha, que quase sempre não são cumpridas.

O que se vê, no entanto, é outra coisa bem diferente. Compra de cabos eleitorais, cooptação de lideranças de bairros, pesquisas de intenção de voto de resultados duvidosos - com todos os ingredientes que suscitam a possibilidade de tratar-se de pesquisas sob encomenda - compromisso com grandes lobbistas, em detrimento do eleitor comum, financiamentos paralelos, apoio de setores estratégicos, embalados por essas pesquisas duvidosas. Assim, o debate que realmente importa, aquele que poderia dizer sobre a cidade que queremos, fica de fora.O #OcupeEstelita é um bom exemplo disso. Tudo parece indicar que havia acordos prévios entre entes públicos e privados mesmo antes dos resultados das urnas. Não fosse a mobilização de setores organizados da sociedade civil, e a cidade - que deveria ser um direito de todos - seria ocupada por alguns poucos privilegiados.

sábado, 3 de outubro de 2020

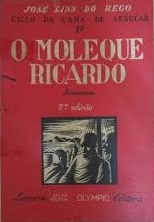

Editorial: O moleque Ricardo era alfabetizado

|

Há um consenso entre os críticos literários no sentido de aceitar a tese de que o romance o Moleque Ricardo, do escritor paraibano José Lins do Rego, seja um dos mais importantes de sua carreira literária - até mais importante mesmo do que os romances que se inscrevem, diria que mais organicamente, no chamado ciclo da cana-de-açúcar, caso de Fogo Morto - considerado por alguns analistas como sua obra-prima - uma vez que o escritor estaria mais solto, mais desvinculado dos escritos memorialistas, ambientados na bagaceira. De fato, Ricardo abandona o engenho para conhecer de perto, movido pelas circunstâncias, as agruras do povo pobre do Recife, principalmente das periferias dos bairros alagados. Cumpre pena em Fernando de Noronha, tendo uma passagem pela Companhia de Tecidos Paulista.

Em sua volta ao Engenho Santa Rosa, já transformado em usina -Ricardo passa a romancear o passado idílico - tão exaltado pelo autor, inspirado em Gilberto Freyre, seu grande amigo e inspirador - concluindo que o advento das usinas estava destruindo aquelas relações , antes tão cordiais, entre senhores e ex-escravos. Ricardo era um moleque alfabetizado, um dado inusitado entre os descendentes das senzalas. Aprendera a ler em razão do esforço de sua mãe. Faço essas considerações iniciais para fazer algumas observações, por ocasião do dia nacional de alfabetização, comemorado recentemente.

O país atravessa um momento delicado no campo político, econômico, institucional e de saúde pública, o que justifica em parte a apatia do transcurso dessa data. Na realidade, não há muito o que comemorar mas haveria, sim, muitos motivos para preocupações. Principalmente na região de Ricardo, o Nordeste, que ostenta os maiores índices de analfabetismo do país. Nunca houve um esforço sério para erradicar o analfabetismo, que ainda atinge 11 milhões de brasileiros, colocando o país num escore internacional vergonhoso.

Exceto, talvez, nos idos da década de 60, quando havia um propósito de enfrentar o problema adotando o metido de alfabetização de adulto do educador pernambucano Paulo Freire, um pensador que produziu uma material teórico não apenas importante para pensar o país, mas o próprio continente latino-americano. Como se sabe, as reformas de base foram abortadas por um golpe de Estado. Sintomaticamente, num país de passado escravagista e machista, estabelece-se uma relação consequente entre o perfil do analfabeto brasileiro: nordestino, mulher, negro, idoso, pobre. O Moleque Ricardo aprendeu a ler por uma dessas circunstâncias furtuitas, coisa rara entre a molecada da senzala, conforme já afirmamos.Esse não era um direito reconhecido aos ocupantes da senzala.

Antes como hoje, a julgar

pela ausência de esforços do Estado, através de políticas públicas

dirigidas, nossa conclusão é que se trata de um direito de cidadania

ainda não reconhecido no país, trazendo, em sua essência, como não poderia ser diferente, o seu componente racista, de classe, de gênero, sem deixar de mencionar o dado relevante das desigualdades regionais. O Moleque Ricardo teve uma biografia marcada por grandes desajustes, conhecendo as dificuldades da vida no Engenho Santa Rosa, assim como no Recife e sua periferia. Em muitos aspectos, é também um pouco as vivências do autor, na condição de estudante de direito na Faculdade de Direito do Recife, período em que conheceu o sociólogo Gilberto Freyre, que se orgulhava bastante de tê-lo encaminhado na vida literária.

Embora com uma narrativa imbricada dos valores da Casa Grande, reconheço em José Lins do Rego alguns lampejos de sensibilidade ao drama daqueles ocupantes da senzala. Dá voz à bela Maria Alice, em Banguê, que se queixava da exploração dos cabras do eito do coronel José Paulino.O caso do Moleque Ricardo é um outro desses momentos. Nos tempos áureos do Santa Rosa, observa ele, contava-se nos dedos os moleques que tiveram acesso a um banco escolar. O descaso é histórico. 520 anos depois, ainda somos um país de analfabetos, caracterizado pela ausência de um esforço sério para debelar essa chaga. Que arremedo de país é este?

quinta-feira, 10 de setembro de 2020

Sonhos partilhados

Reflexões de Ailton Krenak produzidas durante a pandemia convidam a repensar o nosso modo de vida e a recordar as vítimas da Covid-19

Aparecida Vilaça

01set2020 01h00 (02set2020 17h55)

O escritor Ailton Krenak Neto Gonçalves/Divulgação

Krenak, Ailton

A vida não é útil

Companhia das Letras •

128 pp •

R$ 29,90

A vida não é útil

Mais uma vez o filósofo e líder indígena Ailton Krenak encontra as palavras certas e as ideias precisas para definir aquilo por que passamos hoje, analisando as causas de nossa crise ambiental e sanitária e oferecendo caminhos para transformarmos a pandemia em uma experiência renovadora.

A vida não é útil dá seguimento às discussões do sucesso editorial Ideias para adiar o fim do mundo, que começa a ser traduzido em outros países. Os cinco capítulos que o constituem são amálgamas de palestras, entrevistas e lives de Krenak, brilhantemente organizadas por Rita Carelli, que as transformou em um texto fluido, claro, e que consegue, mesmo assim, manter a vivacidade do discurso oral. A impressão que se tem na leitura é que já nasceu como livro, naquela exata sequência de capítulos, o que revela um trabalho editorial de altíssima qualidade, que não deve ser colocado em segundo plano, e que nos faz lembrar o de Bruce Albert na organização das falas do xamã yanomami Davi Kopenawa em A queda do céu.

Em sua maioria, as falas que estão na origem do livro foram proferidas em diferentes momentos da pandemia, de abril a junho, a partir da casa do autor na aldeia Krenak, no vale do rio Doce, onde ele faz quarentena junto com o seu povo. A situação, evidentemente, exacerbou a preocupação com os destinos da humanidade e do planeta, que constituem o tema central de Ideias para adiar o fim do mundo. No presente contexto de medo e morte, a fala anterior soa premonitória, e o presente livro faz o seu discurso ainda mais relevante e repleto de sentido.

O livro se inicia por uma crítica à nossa visão restrita de humanidade, que deixa de fora outros seres e entidades que povoam o mundo e exila em suas bordas povos minoritários, dentre eles os “caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes”. Esse etnocentrismo é justamente o que nos conduz às ações que vêm levando à destruição progressiva da Terra, que teimamos em acelerar, com “a ilusão de que vamos continuar existindo”, acreditando que saberemos transformar “a crise em oportunidade”. A pandemia seria um aviso, um grito da Terra nos dizendo que “não estamos com nada” e nos mostrando que “essa tal de humanidade” pode se extinguir “com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerossol”.

Civilização viral

“Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante”, “muito piores do que esse vírus que está sendo demonizado como a praga que veio para comer o mundo. Somos nós a praga que veio devorar o mundo.” As conclusões de Ailton ressoam aquelas do antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, em suas reflexões sobre o modo de ser da chamada “civilização ocidental”, caracterizada como uma “civilização viral”, alertando para um aspecto do vírus que me parece central, e que diz respeito à especificidade do potencial destruidor de que fala Ailton.

Trata-se justamente do modo de ação muito peculiar desse invasor: incapaz de se autorreproduzir, o vírus impõe a sua fórmula aos hospedeiros, forçando-os a produzirem réplicas dele, na contramão de seu próprio código genético. Como os vírus, a nossa civilização atua impondo às outras civilizações os seus códigos, destruindo os seus suportes materiais e as suas bases culturais, forçando-as a se tornarem iguais a ela.

Até o momento, pelo menos, o nosso movimento em meio à crise não tem sido a revisão drástica de nossa forma de estar no mundo, com a atenção aos povos indígenas que nos ensinam como se deve habitá-lo, mas vem sendo dominado por uma ânsia pelo retorno à “normalidade”, que se alia a propostas delirantes de colonizar novos planetas. Será que não se dão conta de que “a possibilidade de sobrevivermos com esse corpo em Marte [...] vai depender de um aparato tão complexo que será mais fácil arrumarmos máscaras e respiradores e continuarmos aqui?”, pergunta Ailton. Isso mostra que a porção doente da humanidade, que infelizmente vem ditando o seu caminho e carregando junto os que não compactuam com suas escolhas, não aprendeu “nada com a experiência aqui na Terra. Eu me pergunto quantas Terras a gente precisa consumir até entender que está no caminho errado”.

Ailton nos deixa o seu recado claro: quem quiser ir embora, já vai tarde. “Vão logo, esqueçam a gente aqui! Deveríamos dar um passe livre para eles, para os donos da Tesla, da Amazon. Podem deixar o endereço que depois a gente manda os suprimentos.” Que permaneçam aqueles capazes de fazer pontes entre a cidade e a floresta, o povo da agroecologia e da permacultura, os que fazem buracos no asfalto para plantar as suas hortas urbanas, os que contam histórias, os que levam a sério os sonhos.

Para Ailton, os sonhos seriam uma espécie de “instituição que prepara as pessoas para se relacionarem com o cotidiano”. Entre diversos povos, dentre eles os Guarani Mbya, todos os dias, de manhã bem cedo, a família reúne-se em torno do fogo e de uma cuia de mate, para contarem os seus sonhos uns aos outros e, só a partir daí, decidirem as suas atividades e os melhores caminhos a percorrer. Como lembra Ailton, a partilha dos sonhos é ocasião de troca de afetos, sentimentos e impressões, do exercício da capacidade de ouvir, permitindo assim “trazer conexões do mundo dos sonhos para o amanhecer”. Isso tem implicações diretas para o bem viver e para a extensão da vida, a “duração da pessoa”, como nos mostrou a antropóloga Elizabeth Pissolato para os Mbya.

Como os sonhos, os mitos indígenas, narrados geralmente no anoitecer, por pais e avós aos seus netos e a quem mais queira ouvir, são igualmente repletos de fios de conexão, que tornam possível a comunicação das pessoas entre si e dos povos uns com os outros, pois os mitos circulam entre eles. Conectam ainda os humanos aos outros seres, animais, espíritos e ancestrais, que povoam os mitos e que, por meio da narrativa, se tornam acessíveis no mundo presente. “São histórias de antes de esse mundo existir [...]. A proximidade com essas narrativas expande muito o nosso modo de ser, nos tira o medo e também o preconceito contra os outros seres. Os outros seres são junto conosco, e a recriação do mundo é um evento possível o tempo inteiro.”

Donna Haraway, filósofa norte-americana, em seu livro Staying With The Trouble (2016), esforço criativo para pensar a crise ambiental e propor soluções, também menciona as histórias contadas, especialmente as mais longas, que parecem não ter fim. Cheias de pontas, conectam uma infinidade de pessoas e de seres, revelando-os como “holoentes”, seres complexos, formados por um aglomerado de espécies, como o são os recifes de coral. Somente ao entendermos que estamos todos ligados feito nós em uma cama-de-gato, em que a mudança da posição de um ponto qualquer implica a reordenação de todo o sistema, poderemos estabelecer outro tipo de relação com aqueles com os quais compartilhamos o planeta. “Ainda há ilhas no planeta que se lembram do que estão fazendo aqui”, escreve Krenak. “Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Essa gente é a cura para a febre do planeta, e acredito que pode nos contagiar positivamente com uma percepção diferente da vida. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou faz guerra contra a vida na Terra.”

Covid-19

Impressionam-me a paciência e a persistência de

Ailton — assim como a de Davi Kopenawa, de Raoni Metuktire e de tantos

outros — em nos ensinar, em permanecer ao nosso lado mesmo sabendo que

vimos traçando caminhos opostos ao seu e de seus parentes indígenas,

suprimindo as bases de sua existência, desrespeitando-os de todos os

modos possíveis ao longo de cinco séculos.

Enquanto escrevo, há 26 mil indígenas contaminados pela Covid-19,

pertencentes a 150 povos diferentes. Setecentos dentre eles morreram,

sendo a maioria pessoas maduras e idosas, que constituíam repositórios

das tradições e da memória de seus povos. É como se bibliotecas tivessem

sido queimadas, daquelas repletas de manuscritos que não podem ser

repostos.

Esses anciãos guardavam conhecimentos científicos sobre plantas, animais, remédios, eram mestres em filosofias complexas e narradores respeitados das histórias de conexão. Esses conhecimentos, longe de constituírem uma lista enciclopédica a ser recuperada, eram indissociáveis de seus corpos, revelando-se em seus gestos, seu jeito de falar, narrar e andar. Diante de tal complexidade, a sua transmissão aos mais jovens requer um longo processo, baseado em intensa convivência e observação atenta, até que se sintam prontos para tomar a sua posição. Para muitos dos povos afetados, esse caminho foi abruptamente interrompido.

“Para o meu povo, perder uma pessoa mais velha é perder a memória da nossa existência enquanto povo. É como o Museu Nacional pegando fogo. Tem sido um desespero muito grande para nós, mais jovens. De um dia para outro, uma parte significativa do nosso conhecimento, das nossas vidas, se vai de uma forma violenta”, escreveu Angela Kaxuyana.

Abandonados pelo governo, sofrendo invasões de garimpeiros, madeireiros, grileiros e missionários em seus territórios, vetores dessa e de outras doenças, e longe de locais onde possam receber tratamentos adequados, vêm sofrendo mortes dolorosas, precedidas de longas esperas em filas de todos os tipos e da separação abrupta de seus parentes.

Abandonados pelo governo, os indígenas vêm sofrendo mortes dolorosas

O líder e ativista Amâncio Ikõ Munduruku foi levado doente para Itaituba, cidade mais próxima de sua comunidade, onde os únicos quatro leitos de uti disponíveis estavam ocupados. Dias se passaram até que conseguisse ser transportado para Belém, onde morreu. Outros indígenas não quiseram nem mesmo lutar pela internação, cientes do destino trágico que os esperava, e optaram por morrer em suas aldeias, entre os seus.

Com Amâncio partiram Feliciano Lana, do povo Desana, autor e artista plástico mundialmente conhecido; o líder e ativista Kayapó Bep’kororoti, conhecido como Paulo Payakã, que, como Ailton, teve importante papel nas negociações dos direitos indígenas da Constituição de 1988; o renomado chefe xinguano Aritana Yawalapiti; os professores e sabedores indígenas Higino Pimentel Tenório, do povo Tuyuka, Fausto Silva Mandulão, do povo Macuxi, Otávio dos Santos, do povo Sateré-Mawé; dentre muitos de uma longa lista que não tenho como reproduzir aqui.

“Faz algum tempo que nós da aldeia Krenak já estávamos de luto pelo nosso rio Doce. Não imaginava que o mundo nos traria esse outro luto.”

Nós aqui também estamos de luto com você, Ailton.

(Publicado originalmente no site da Revista dos Livros Quatro Cinco Um)