Michelangelo Bovero

A tradição de pensamento que alguns estudiosos quiseram chamar de “escola de Turim” tem, entre seus temas principais de reflexão, e não apenas de preocupação intelectual, mas também de compromisso civil, o problema da democracia. Trata-se na realidade de um problema complexo, ou de um nó de problemas particularmente intricado, que deve ser enfrentado, sobretudo, com os instrumentos teóricos da análise conceitual.

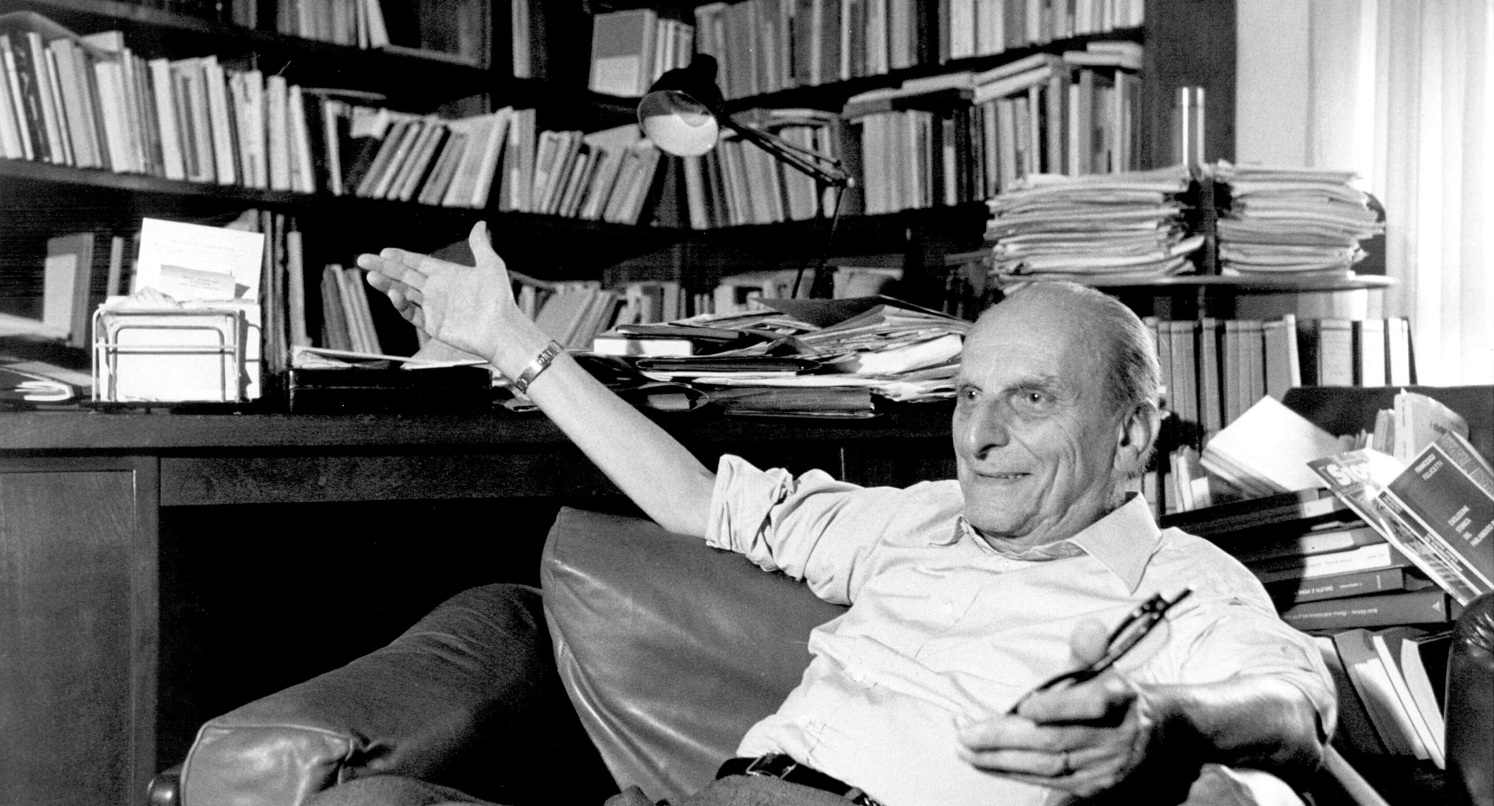

A teoria analítica da democracia elaborada dentro da escola de Turim, acima de tudo e eminentemente na obra de Norberto Bobbio, é em primeiro lugar uma teoria jurídica, distinta das teorias políticas, como, por exemplo, as de Giovanni Sartori ou Robert A. Dahl, e das teorias economicistas como as de Anthony Downs, e também de Joseph Schumpeter. A teoria de Bobbio é geralmente considerada a versão mais pontual e madura da chamada “concepção processual” da democracia, que, ao longo do século 20, para superar as ambiguidades e os equívocos das concepções “substanciais”, concentrou a atenção sobre as “regras do jogo”. Nos últimos tempos voltou-se a refletir sobre este núcleo interno da concepção bobbiana, a teoria das regras constitutivas da democracia, na tentativa de reconstruí-la, reformulá-la e empregá-la como instrumento de diagnóstico para medir o grau de democracia dos regimes políticos contemporâneos.

A tabela bobbiana das regras democráticas

1 – Todos os cidadãos que alcançaram a maioridade, sem distinção de raça, religião, condição econômica e sexo, devem desfrutar dos direitos políticos, ou seja, todos têm o direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a exprima por eles;

2 – O voto de todos os cidadãos deve ter o mesmo peso;

3 – Todas as pessoas que desfrutam de direitos políticos devem ser livres para poder votar de acordo com sua própria opinião, formada com a maior liberdade possível por meio de uma concorrência livre entre grupos políticos organizados competindo entre si;

4 – Devem ser livres também no sentido de ter condição de escolher entre soluções diferentes, ou seja, entre partidos que têm programas diferentes e alternativos;

5 – Seja por eleições, seja por decisão coletiva, deve valer a regra da maioria numérica, no sentido de considerar eleito o candidato ou considerar válida a decisão obtida pelo maior número de votos;

6 – Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de condições.

Essas seis regras são chamadas de “procedimentos universais”, ou seja, as normas que estabelecem, de acordo com as fórmulas simples e iluminadoras de Bobbio, o “quem” e o “como” da decisão política – e que se encontram em todos os regimes geralmente chamados democráticos.

Todas as regras enumeradas por Bobbio dizem respeito, direta ou indiretamente, à instituição que caracteriza a democracia representativa: as eleições. Hoje, e não sem bons argumentos, tende-se a não considerar indissolúvel o nexo entre eleições e democracia. Que as eleições são um indicador insuficiente da democracia de um sistema político é algo evidente, até mesmo banal. Mas isso não deve levar à atribuição de uma importância secundária à instituição das eleições, nem mesmo a negligenciá-la ou desacreditá-la, como às vezes tendem a fazer alguns promotores da (assim chamada) “teoria deliberativa da democracia” atualmente em voga. Um leitor de Bobbio poderia se limitar a confirmar outra obviedade banal: em uma coletividade de grandes dimensões, a autodeterminação democrática não pode se realizar a não ser sob a forma da democracia representativa, e esta não pode sobreviver sem as eleições. Há quem pense que as eleições podem ser abolidas e substituídas pelas formas difusas de “deliberação” (seja lá o que isso signifique). É verdade que uma democracia “apenas” eleitoral pode ser uma democracia aparente, mas também é verdade que, abolidas as eleições, não se teria mais nenhuma democracia, nem aparente nem real.

Critérios de democratização

A tabela bobbiana das seis regras não é a tradução sintética em normas, ou em princípios inspiradores de normas, da concepção processual da democracia. Assim, as seis regras são apenas a explicitação articulada de sua definição mínima “segundo a qual por regime democrático se entende principalmente um conjunto de regras de procedimento para a formação das decisões coletivas, nas quais é prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados”. Também com o propósito de testar a validade e a fertilidade da teoria bobbiana, eu sugeri que esse “conjunto de regras” pode ser adotado e utilizado como um verdadeiro e apropriado critério de democratização, simplificado, mas eficaz, ou seja, como parâmetro essencial de um juízo que estabelece se este ou aquele regime político realmente merece o nome de democracia. Na perspectiva de Bobbio, na realidade, as “regras do jogo” valem como condições da democracia. Aplicando de um modo elementar e intuitivo a gramática do conceito de “condição”, pode-se dizer que, se essas regras encontrarem eco e aplicação real na vida política de uma coletividade, então essa coletividade pode se reconhecer e autodenominar democrática.

No capítulo da Teoria geral da política que assumi como texto de referência, Bobbio nos convida a considerar as seis regras como condições separadamente necessárias e apenas conjuntamente suficientes: “Não tenho dúvidas do fato de que basta a não observância de uma destas regras para que um governo não seja democrático”. Em outro texto, Bobbio parece muito mais flexível: “Nenhum regime histórico jamais observou completamente o conteúdo de todas estas regras; e por isso é lícito falar de regimes mais ou menos democráticos”.

Começo observando que Bobbio considera “graus diferentes de aproximação do modelo ideal”. Devemos esclarecer que o “modelo ideal” que ele menciona não é a soma das promessas e ilusões que a doutrina democrática moderna, de Rousseau em diante, associou à prefiguração da comunidade política ideal. Nesse sentido, Bobbio dizia que o distanciamento da prefiguração doutrinária e idealizada da sociedade democrática, verificada em todas as experiências concretas de “realização” da democracia, não foi a “de ‘transformar’ um regime democrático em um regime autocrático”. A fronteira entre os dois tipos de regime está no fato de que, e na medida em que, as regras do jogo democrático sejam respeitadas de alguma maneira e até certo grau.

O problema mais importante não é tanto o de definir o número de regras que devem ser respeitadas para que um regime concreto possa passar no teste da democracia, mas o da forma e do grau de sua aplicação. Então, adverte Bobbio, as regras do jogo são “aquelas listadas, simplíssimas, mas nada fáceis de aplicar corretamente”. Por isso, na análise de casos das democracias reais, “deve-se ter em mente o possível desvio entre a enunciação [das regras] de seu conteúdo e o modo pelo qual elas são aplicadas”. E isso permite reconhecer que há democracias reais mais democráticas ou menos democráticas. Mas em 1984 Bobbio não hesitava: “mesmo a mais distante do modelo”, ou seja, do paradigma de uma aplicação correta das regras do jogo, “não pode ser de modo algum confundida com um estado autocrático”. Então, afirmava ele, apesar das secas réplicas da história às promessas e ilusões da doutrina democrática moderna, “não se pode falar propriamente de uma ‘degeneração’ da democracia”.

Eu me pergunto: isso ainda é verdadeiro? Estamos dispostos a reconhecer essa afirmação, depois de 25 anos? Se mantivermos a formulação de Bobbio, que assumia como termo de comparação a “era das tiranias”, os totalitarismos do século 20, provavelmente sim. Porém, podemos nos perguntar: depois da análise de Bobbio, que outras transformações sofreu a democracia?

Vejamos: diante do problema dos imigrantes, hoje particularmente agudo na Europa – ou, em outras partes do mundo, como na América Latina, diante da interminável massa de cidadãos inexistentes, excluídos não apenas da vida pública, mas condenados a uma condição de existência miserável e sem resgate –, como fica a condição de inclusão posta como primeira regra da tabela de Bobbio? Diante dos efeitos distorcidos da representação política, produzidos por grande parte dos sistemas eleitorais atualmente em vigor nas democracias reais, como fica a condição de equivalência dos votos individuais definida pela segunda regra? Diante das grandes concentrações nas mídias, como fica a condição de pluralidade da informação exigida implícita mas claramente na terceira regra, para a livre formação das opiniões e das escolhas dos cidadãos? Diante da personalização da luta política e da administração do poder, da distorção das cúpulas e das “lideranças” da vida pública, das campanhas eleitorais reduzidas a duelos pela conquista monocrática dos cargos supremos, e do consequente empobrecimento das opções disponíveis, como ficam as condições de pluralismo político requeridas pela quarta regra? E diante da configuração da dialética política como um jogo de soma zero, no qual “quem ganha leva tudo”, não se poderia falar talvez de um abuso do princípio da maioria, postulado pela quinta regra como uma condição simples da eficiência da democracia? E, finalmente: diante das repetidas e difundidas violações dos direitos fundamentais, sobretudo dos direitos sociais, mas também dos direitos de liberdade, pelos mesmos governos das democracias reais nas mais recentes estações políticas, e diante das alterações na separação dos poderes, como ficam os “direitos das minorias” protegidos pela sexta regra como condição para a sobrevivência da democracia?

É supérfluo acrescentar que essas minhas considerações não pretendem de fato valer como uma crítica a Bobbio. Pelo contrário: elas pretendem mostrar a permanente validade, fertilidade e efetividade dos instrumentos conceituais que sua teoria da democracia nos oferece, mesmo se a aplicação desses instrumentos aos casos concretos da experiência política contemporânea nos cause uma preocupação, com relação aos destinos da democracia, maior do que aquela que o próprio Bobbio, o Bobbio “pessimista”, manifestava um quarto de século atrás.

Tolerância – debate livre – fraternidade

Pode parecer que uma teoria centrada nas regras do jogo seja a expressão de uma concepção puramente técnica da democracia, estranha a toda problemática ética, e distante do mundo dos valores. Não é assim. Bobbio sente a necessidade de responder a uma pergunta que ele mesmo reconhece como “fundamental”: “Se a democracia é principalmente um conjunto de regras de procedimento, como pode pretender contar com ‘cidadãos ativos’? Para que cidadãos ativos existam, não seria preciso que tivéssemos ideais? Certamente temos ideais. Mas como não se dar conta de quais grandes lutas ideais produziram essas regras?”. Em suma: Bobbio nos faz entender claramente que as mesmas técnicas processuais, “que tão frequentemente zombaram das regras formais da democracia”, são o fruto de escolhas de valores, e são postas como condições para a criação de uma forma de convivência desejável e aprovada com base em determinados valores.

Mas quais valores? Para simplificar, sugiro dividir o mundo dos valores que são relacionados à ideia de democracia, fazendo dela um ideal a ser buscado, em dois hemisférios. No primeiro encontramos os valores implícitos nas mesmas regras processuais da democracia como objetivos ideais que esta apenas permite perceber, e então como critérios que a tornam preferível às outras regras políticas. São os valores democráticos no sentido estrito. Bobbio enumera explicitamente quatro: tolerância, não violência, renovação da sociedade pelo debate livre, e fraternidade. Mas não é difícil ver que na tabela das seis regras do jogo democrático (sobretudo nas quatro primeiras) estão implícitos também os outros dois valores da tríade francesa clássica, ou seja, igualdade e liberdade. Não a igualdade e a liberdade em geral, em cada significado e especificação possível, mas sim determinados tipos delas. Corretamente democrático é o reconhecimento da dignidade política igualitária de todos os indivíduos, da qual decorre a distribuição igualitária do direito/poder de participar da formação das decisões coletivas. Do mesmo modo, corretamente democrática é a liberdade positiva, que é a liberdade como autonomia, a capacidade de determinar por si mesmo suas próprias opiniões e escolhas políticas, e de fazê-las valer na arena pública.

Isso significa talvez que as liberdades (assim chamadas) negativas ou civis, de um lado, e as dimensões econômico-sociais da igualdade, de outro, não são valores, ou não têm nada a ver com a democracia? Não: elas são valores, e nós as encontramos no segundo hemisfério do mundo axiológico que permeia a ideia de democracia. Não valores democráticos no sentido estrito, que são analiticamente incluídos no conceito de democracia – tanto é verdade que por vezes têm sido assumidos e reivindicados mesmo sem e contra a democracia, respectivamente pelos movimentos liberais e socialistas. Contudo, são valores que devem ser reconhecidos como tais, e buscados para permitir a existência mesma da democracia e sua melhoria, e que por outro lado só a democracia permite realizar e garantir de formas não precárias ou distorcidas. Naturalmente, é preciso novamente distinguir e especificar: do ponto de vista democrático, nem toda forma de liberdade, nem toda forma de igualdade é um valor. Aquelas que Bobbio chama de “as quatro grandes liberdades dos modernos” – a liberdade pessoal, de opinião, de reunião e de associação – são valores de tradição liberal que um bom democrata deve fazer. As normas das constituições liberais que reconhecem essas liberdades como direitos fundamentais da pessoa, esclarece Bobbio, “não são propriamente regras do jogo: elas são regras preliminares que permitem a realização do jogo”. Poderíamos dizer que, se as regras do jogo são as condições da democracia, os quatro grandes direitos de liberdade negativa são suas pré-condições liberais. Mas devemos acrescentar que algumas dimensões não políticas da igualdade, também reivindicadas como direitos fundamentais das tradições socialistas, representam as pré-condições sociais das pré-condições liberais da democracia. Que sentido teriam os direitos de participação política se não fossem garantidos os direitos à livre manifestação do pensamento, à livre reunião e associação? Mas que sentido teria a liberdade de pensamento, de reunião, de associação, sem o direito à educação, de um lado, e às informações livres e plurais, do outro? Que valor têm os direitos de liberdade sem o poder concreto de fazer o que é permitido fazer? Para que têm valor esses direitos sem as condições materiais que colocam os indivíduos enquanto tais, todos os indivíduos, como livres?

Para retomar, simplificar ainda mais, e tentar fixar algum ponto principal de orientação teórica, proponho o seguinte esquema conceitual. Uma afirmação como “a democracia é o regime da igualdade e da liberdade política” deve ser considerada como um juízo analítico: o predicado deixa explícito qual é o conteúdo do (significado do) sujeito. Uma proposição (dupla) como “a democracia é o regime das liberdades individuais e/ou das igualdades sociais”, que à primeira vista pode parecer extravagante, contudo é diversamente reconduzida a algumas declinações históricas da noção de democracia. Tal proposição deve ser considerada, feitas as especificações oportunas, como um juízo sintético: a síntese entre a) liberdade e igualdade política, b) liberdades liberais e c) justiça social representa, de um lado, uma demanda imprescindível, já que diz respeito ao nexo entre as condições e pré-condições da democracia; por outro lado, constitui um horizonte normativo inesgotável para a melhoria contínua da democracia e a correção de seus defeitos.

A ideia de democracia também pode ser empreendida de uma perspectiva diferente, adotando o esquema conceitual da tríade daquilo que Bobbio chama de seus ideais: democracia, direitos do homem e paz. Esses três ideais estão interligados por um nexo de implicação recíproca que a história da segunda metade do século 20 revelou: “Os direitos do homem, a democracia e a paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico”. Hoje podemos dizer que a necessidade daquele tríplice vínculo é confirmada, em negativo, também pelo “movimento contra-histórico” que estamos sofrendo logo depois do fim do século. Nas últimas duas décadas parece realmente que a história mudou de direção, que a corrente do movimento inverteu sua marcha, ou que aquilo que Bobbio chamava de “matéria bruta” do mundo opôs uma dura resistência aos ideais de democracia, dos direitos e da paz: não apenas freou sua afirmação, mas também provocou sua crise.

Crise da democracia

Que a democracia hoje esteja em crise, nos vários significados atribuídos a esta palavra, é uma afirmação banal, mas não por isso menos verdadeira. Como já tive ocasião de mencionar, um dos aspectos dessa crise consiste na difusão, em escala planetária, de certas formas de atuação política que alguns estudiosos batizaram com um neologismo: “antipolítica”. Mesmo que o conceito ainda seja nebuloso, o termo designa com uma boa aproximação a visão e a estratégia dos partidos e movimentos que buscam agregar consenso ao redor de fórmulas demagógicas neopopulistas, caracterizadas pela contraposição da vontade “verdadeira” do “povo” àquela expressa pelas culturas políticas sedimentadas no sistema de partidos e das instituições de representação. Na Europa muitos atores políticos de direita, expressões do “chauvinismo do bem-estar” produzido pela globalização, obtiveram notáveis sucessos com métodos antipolíticos. Na América Latina também há alguns sujeitos (com presunções e pretensões) de esquerda, que viram nas vítimas da globalização uma oportunidade para assumir os esquemas da antipolítica. Com efeito: para designar ambos, os de direita e de pseudoesquerda, eu seria tentado a adotar, em vez do neologismo “antipolítica”, o termo mais explícito “antidemocracia”; também para sugerir que, apesar do consenso eleitoral obtido por esses atores políticos, trata-se de uma caricatura, de uma imitação de democracia: de uma democracia aparente que reveste e disfarça formas incipientes de autocracia eletiva.

A noção de antidemocracia contém um potencial explicativo maior. Em uma série de artigos dedicados à história política italiana, Bobbio elaborou um modelo conceitual baseado na dupla equação entre fascismo e antidemocracia, e entre democracia e antifascismo. A argumentação na qual esse esquema se desenvolve permite revelar a essencial negatividade lógica e axiológica do fascismo, cuja identidade se resolve na negação total da democracia. Sugiro que hoje isso pode, uma vez mais, revelar-se fértil para atingir esse modelo conceitual construído por Bobbio sobre a história italiana, para iluminar alguns dos derivados mais perigosos da política contemporânea.

Facismo pós-moderno

Ao risco de fazer tremer os historiadores de profissão, que já mal suportam o uso extenso do termo fascismo para designar realidades históricas distintas daquela originária da Itália, e se opõem decididamente à acepção genérica desse mesmo termo, que abrange vários tipos de regimes ditatoriais ou autoritários, eu proporia caracterizar as diversas manifestações da “antidemocracia” que estamos observando em muitas partes do mundo, embora em graus e formas diversas, como fascismo pós-moderno: que a mistura entre repressão violenta e ilusão demagógica própria do fascismo histórico privilegia (até agora?) o segundo ingrediente; que fomenta a hiperpersonalização da política e às vezes expressa figuras grotescas de poder carismático; que busca o fortalecimento do Executivo (depois de ter sido conquistado) debilitando vínculos e controles; que age de maneiras potencialmente (mas às vezes claramente) subversivas da ordem consolidada nas arquiteturas constitucionais. Um exemplo? Nos últimos anos de sua vida ativa, o próprio Bobbio sublinhou a analogia entre o Partido Fascista e a Forza Italia, o partido pessoal inventado por Berlusconi, mostrando a natureza essencialmente “subversiva” de ambos.

Em um dos artigos sobre a história italiana que acabo de mencionar, escrito em 1983, depois de lembrar o juízo irônico de Marx, de acordo com o qual certos fenômenos históricos ocorrem duas vezes, primeiro como tragédia e depois como farsa, Bobbio observava que o fascismo era ao mesmo tempo tragédia e farsa. A dimensão trágica não precisa ser ilustrada: basta mencionar a feroz repressão da oposição política e de toda forma de dissensão, e a miserável guerra ao lado da Alemanha nazista. Com relação à dimensão farsesca, da qual Bobbio naquele texto oferece vários exemplos, me limito a recomendar (sobretudo para os mais jovens, que talvez não a conheçam) a visão de certas imagens dos “jornais cinematográficos” da época, que nos passavam a figura do “líder” Mussolini na sacada do Palazzo Venezia, com os punhos na cintura e o maxilar levantado, enquanto se dirigia à multidão da “massa oceânica”: eu asseguro que elas são muito mais grotescas que a famosa sequência do filme de Charlie Chaplin na qual Hitler joga bola com o mapa-múndi. Portanto, como tragédia e farsa foram perfeitamente fundidas no regime de Mussolini, Bobbio conclui então que o fascismo não teria podido se repetir. Hoje, um observador desencantado com a realidade não hesitaria muito para julgar aquela conclusão como precipitada. E, se fosse particularmente pessimista, adiantaria a hipótese de que talvez um novo ciclo de tragédias e farsas se abriu, ainda que com termos invertidos: em resumo, levantaria a questão de que muitos episódios políticos ridículos do fascismo pós-moderno, dos quais somos em diversas medidas (e não apenas na Itália) os espectadores não divertidos, poderiam preceder novas tragédias.

Um escritor do século 19, Vincenzo Gioberti, dedicou uma obra para glorificar a primazia moral e cívica dos italianos. Nas mais recentes estações políticas, frequentemente fui tentado a reverter a retórica giobertiana, denunciando a primazia imoral e anticívica dos italianos, que ofereceram ao mundo o modelo do fascismo desde o início do século 20 e, não satisfeitos, antes do fim do milênio, quase como uma grotesca prefiguração do apocalipse, colocaram em cena uma variação inédita da antidemocracia baseada na idiotização dos cidadãos pela mídia. Bobbio se acostumou a repetir que a Itália é um laboratório político. Permito-me acrescentar: às vezes se assemelha ao laboratório de Frankenstein. Produz monstros. E como muitos produtos made in Italy demonstraram ser muito bem-sucedidos, eu recomendo a todos continuar observando atentamente aquilo que sai de nosso laboratório.

Tanto para o mal quanto para o bem. Nós também produzimos coisas boas. Acima de tudo – e não me canso de repetir –, a Constituição da República Italiana de 1948, que foi a primeira a ser elaborada no período imediato do pós-guerra, como fruto de uma assembleia constituinte eleita por sufrágio universal e pelo método proporcional, e que também pode ser considerada, a seu modo, como exemplar. Tanto é verdade que foi tomada como um ponto de referência, e sob muitos aspectos como um modelo mesmo, a exemplo dos redatores da Constituição espanhola pós-franquista. E então de muitos produtos da cultura, não apenas artística, mas também propriamente política: a necessidade de enfrentar tantas calamidades afia o talento. Aqui, como conclusão, só posso recomendar, inclusive como um meio de formarmos anticorpos contra o risco de uma nova forma de antidemocracia travestida de democracia eleitoral, e contra os perigos de um fascismo pós-moderno, a leitura atenta da obra de Norberto Bobbio: um produto da melhor cultura italiana. Tradução: BTS – Business Translation Services

Michelangelo Bovero é filósofo e escritor, assistente e colaborador de Norberto Bobbio. Professor de Filosofia Política na Universidade de Turim

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)