Mário Magalhães

No próximo domingo completam 130 anos as dezessete palavras que, ordenadas em dois artigos, mudaram a história:

“É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário”.

Na tarde de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi sancionada pela princesa imperial regente,

Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança Bourbon e Orleans. Um nome quase tão extenso quanto a lei assinada por ela – duas letras a menos, conforme a grafia em vigor mais comum.

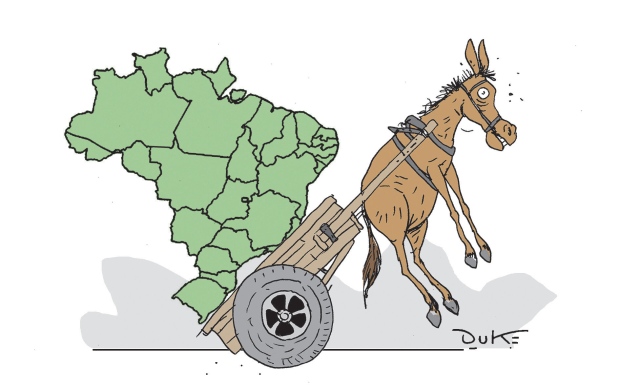

O Brasil foi o

derradeiro país das Américas e do Ocidente a eliminar a escravidão. No mundo, o último foi a Mauritânia. Inexistiram generosidade da princesa Isabel e grandeza do imperador Pedro II. A condição de quase lanterninha na medida emancipatória trai o bolor dominante nas cacholas da família de monarcas prognatas.

Movimentos vigorosos, dos quilombos e revoltas negras às campanhas em salões ilustrados do Império, conquistaram a Abolição. Sem políticas que reduzissem a assimetria social, a desigualdade racial perdurou – e perdura. O

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro divulgou na sexta-feira o

Dossiê Mulher 2018. Com base nos homicídios propositais do ano passado, concluíram que o risco de uma mulher negra ser morta no Estado é o dobro do que espreita uma branca.

Cento e vinte e seis anos, dez meses e dez dias depois da Abolição, o deputado

Izalci Lucas apresentou um projeto de lei à Câmara. “Dia histórico”, o 23 de março de 2015,

festejou o movimento Escola Sem Partido. “Trata-se de uma iniciativa destinada a entrar para a história da educação em nosso país.”

Se vingar, o projeto de lei 867 entrará mesmo para a história, mas impedirá que sejam contadas nos colégios e universidades histórias como a da Abolição.

Anatomia do projeto

O tucano do Distrito Federal pretende incluir “entre as diretrizes e bases da educação nacional o ‘Programa Escola Sem Partido’”. Apregoa proteger os alunos da

“doutrinação política e ideológica” que professores hoje perpetrariam. Até janeiro,

uma equipe de acadêmicos opositores

do Escola Sem Partido inventariou 158 propostas (a maioria projetos de lei) protocoladas no Senado, na Câmara dos Deputados, em Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Todas aparentadas à do deputado Izalci. Dezesseis haviam sido aprovadas. A maioria tramita.

O projeto de Izalci Lucas prescreve

“neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado”.

Não peita, porém, a invocação “sob a proteção de Deus” inscrita no preâmbulo da Constituição, à qual devem obediência também os que reconhecem muitos deuses ou nenhum Deus. Mas o busílis é outro: como exigir neutralidade se a Carta de um século depois da Abolição toma partido do “regime democrático”? – isso é política. “A propriedade atenderá a sua função social”, determinação constitucional, é escolha ideológica. Propriedade rural onde se flagrar “exploração de trabalho escravo” será destinada à reforma agrária – eis outro desprezo pela neutralidade impossível.

O projeto estabelece que o professor

“respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”.

Portanto, presume-se que se mãe, pai ou qualquer responsável se entusiasmar retrospectivamente com a escravidão o professor será proibido de informar que a

Declaração Universal dos Direitos Humanos preconiza que “ninguém será mantido em escravatura ou em servidão”. E não poderá estimular a identificação – opção em certo aspecto moral – com o documento adotado pelas Nações Unidas em 1948. Com pais devotos do lema exterminador “bandido bom é bandido morto”, o professor omitiria dos estudantes a trajetória sangrenta de esquadrões da morte e escantearia pensamentos humanistas.

E se em casa os mais velhos forem stalinistas empedernidos? A escola terá de calar sobre o caráter da maior farsa judicial do século 20, os Processos de Moscou, que condenaram os líderes bolcheviques veteranos à morte. Se a família cultivar crenças criacionistas, o perigo será reivindicarem a incineração de livros didáticos com lições de Darwin. A professora de biologia que abra o olho.

Se a vontade do deputado amigo do Escola Sem Partido prevalecer, cada sala de aula terá afixado um cartaz com no mínimo 70 centímetros de altura e 50 de largura. Uma das ordens a constarem dele:

“Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e concorrentes a respeito.”

Ao pé da letra, o dever do professor deixaria de ser o de esclarecer fatos e iluminar controvérsias. É recomendável que o docente descreva abordagens distintas sobre o aquecimento global. No entanto, configura crime de lesa-ensino ocultar a comprovação científica do fenômeno. E se os pais jurarem que a lei da gravidade não passa de patranha? Tem maluco para tudo. O professor menciona grupos racistas atuantes mundo afora, mas expor teorias “supremacistas” com a mesma “seriedade” das razões de quem rechaça o racismo seria leniência com o mal. Se a família é racista, que se dane – professores têm obrigação de contribuir para a formação de gente tolerante e decente. E se um pai for adepto de violência doméstica? Mais um assunto no index.

O projeto interdita

“a prática de doutrinação política e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”.

Sala de aula não é palco para proselitismo político. Porém, não é “doutrinação” explicar que transfusões de sangue salvam vidas, aceitem-nas ou não pais Testemunhas de Jeová. O Estado é laico.

Educação sobre reprodução humana, em linguagem compatível com cada faixa etária, não pode ser banida porque na mesa do jantar falaram que a cegonha trabalha no Sedex de bebês. A cabeça medieval de certos responsáveis não é motivo para o Estado escamotear a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Se papai e mamãe nutrem ojeriza por Chico Buarque e Rita Lee, as crianças não têm por que não tocar suas canções, sambas e rocks nas sessões escolares de flauta doce. E se embatucarem que o sol gira em torno da Terra?

Se aplicada ao pé da letra, a proposta retiraria dos professores a prerrogativa de dizer que a escravidão constituiu infâmia, bem como as chibatas que castigavam africanos e seus descendentes; que a violência sexual contra as mulheres escravizadas alimenta ainda hoje selvageria semelhante; que quilombolas eram criminosos somente nos termos da legislação escravocrata; eles exerceram o legítimo direito de se rebelar contra a opressão.

Essas são afirmações e interpretações de conteúdo político, ideológico e moral. E se estiverem “em conflito” com pais que consideram merecida a tortura de seres humanos escravizados, como punição por desobediência? E se famílias herdeiras de senhores de escravos perorarem que, considerando a época em que vigorou, a escravidão não foi moralmente tão nefasta assim, pois turbinou a economia agroexportadora e coisa e tal? Podem evocar a Bíblia, para justificar o escravismo, como já aconteceu em numerosos países.

O projeto suprime a voz do professor que quer tomar partido e declarar que a escravidão foi ultrajante. Se não declara, ele conta qualquer história, mas não a da escravidão.

As proposições legislativas embaladas como Escola Sem Partido ou rótulos assemelhados são sementes de leis da mordaça. Pugnam pela censura.

Confrontam a Constituição de 1988, que assegura: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. No ensino, resguarda a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”.

No ano-fetiche de 1968, os muros de Paris telegrafaram ao mundo a proclamação libertária “É proibido proibir”.

Se o movimento Escola Sem Partido impuser o silêncio, talvez apareça um fanático sugerindo que as revoltas de cinquenta anos atrás sumam dos livros de história.

Anatomia do movimento

O advogado Miguel Nagib, criador em 2004 do Escola Sem Partido, participou de uma audiência pública na Câmara no ano passado. Estava em debate

outro projeto de lei com o DNA do movimento. Ao criticar observações sobre a capacidade, mesmo relativa, de discernimento dos alunos,

Nagib atacou: “É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de doze anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece”.

Essa é a pegada do Escola Sem Partido, cuja

página na internet dá a impressão de se inspirar no macarthismo de meados do século passado. Nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy caçava comunistas e bruxas. Aqui, Nagib e aliados como o autointitulado MBL caçam comunistas na pele de professores. “Flagrando o doutrinador” é um dos títulos estampados na página. Denunciam nominalmente um professor “filmado por uma de suas vítimas em pleno ato de incitação de ódio aos EUA”.

Entre os “procedimentos utilizados pelos mestres da militância” estariam se desviar “frequentemente da matéria objeto da disciplina para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional”. Outro: o professor “ridiculariza, desqualifica ou difama personalidades históricas, políticas ou religiosas”.

Por que maldizer um padre comprovadamente pedófilo seria difamação? Mussolini é “personalidade histórica”; não pode ser desqualificado? Chamar o ditador Pinochet de ditador seria impropriedade?

Mais um título, “Conselho aos pais”. Ei-lo: “Processem por dano moral a escola e os professores que transmitirem conteúdos imorais aos seus filhos”.

Seria imoral uma aula sobre a diversidade da composição das famílias contemporâneas?

Fornecem um modelo de notificação extrajudicial: “Elaboramos um modelo de notificação anônima”. Ameaçam o destinatário, enumerando leis, com processos, detenção por seis meses e perda de cargo, emprego e patrimônio. Muitos projetos de lei preveem punições funcionais. Outra chamada: “Planeje sua denúncia”.

Não encontrei a palavra deduragem e a sugestão de introduzir uma disciplina técnica para formação de alcaguete.

Miguel Nagib define o Escola Sem Partido como “uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior. A pretexto de transmitir aos alunos uma ‘visão crítica’ da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo”.

Em seu perfil no Facebook, ele compartilha mensagens do jurista Ives Gandra Martins e do jornalista Olavo de Carvalho. O projeto de lei pioneiro, elaborado com o auxílio do coordenador do Escola Sem Partido e apresentado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi proposto pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do candidato a presidente. Na turma de Miguel Nagib, militam chorosas viúvas da ditadura, o regime que impunha matérias conformadas como “doutrinação ideológica”: OSPB, organização social e política brasileira, e moral e cívica.

O movimento se empenha numa cruzada discriminatória e obscurantista. A escola seria transformada em mera extensão do lar, sem novos aprendizados e conhecimentos. Os estudantes viveriam à margem de descobertas, vivências e saberes estranhos à família. Não receberiam informações nem teriam acesso a ideias plurais para formar juízos próprios e tomar decisões autônomas.

Os correligionários do Escola Sem Partido têm obsessões. Inventaram uma nova categoria filosófica-sociológica-antropológica, a falaciosa “ideologia de gênero”. Tal “ideologia” é bramida por segmentos católicos e evangélicos de sotaque fundamentalista para combater a diversidade “pecadora” e constranger identidades.

O discurso de extrema direita de aparência inofensiva, de tão caricatural, virou um inferno para muitos professores. Eles se sentem intimidados e perseguidos por pais surtados que reencarnam McCarthy. Sobretudo os da área de ciências humanas do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental.

Um otimista fora da casinha relativizaria: pelo menos os alunos testemunham o que os livros contam sobre o fascismo da década de 1930.

Anatomia da resistência

Se o Brasil tem uma tarimba, é não chamar as coisas pelo devido nome. No ano passado, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a mal denominada lei Escola Livre. Ela havia sido aprovada pela Assembleia de Alagoas, terra onde viveram e lutaram Zumbi dos Palmares, Dandara e Ganga Zumba. Tem trechos idênticos ao do projeto de lei do deputado Izalci.

Barroso despachou:

“Quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, mais amplo tende a ser o universo de ideias a partir do qual pode desenvolver uma visão crítica, e mais confortável tende a ser o trânsito em ambientes diferentes dos seus. É por isso que o pluralismo ideológico e a promoção dos valores da liberdade são assegurados na Constituição e em todas as normas internacionais antes mencionadas, sem que haja menção, em qualquer uma delas, à neutralidade como princípio diretivo.”

A

Advocacia–Geral da União considerou a lei Escola Livre inconstitucional. Até o

Ministério da Educação se opõe ao ideário do movimento Escola Sem Partido. O

Ministério Público Federal pediu ao STF que julgue inconstitucionais leis municipais com teor Escola Sem Partido.

Relatores da ONU denunciaram possível “censura significativa” no ensino, restringindo “o direito de o aluno receber informação”.

Os alunos do Centro Educacional 6, de Ceilândia, organizaram um protesto em defesa de um professor.

Foto: Mídia Ninja

Nenhuma resistência ao jogo duro das brigadas da ignorância é tão relevante como a dos estudantes. Pelo Brasil inteiro pipocam manifestações. Uma deputada distrital encrencou com um professor de uma escola pública de Ceilândia. Para uma turma da segunda série do ensino médio, o professor

Deneir Meirelles dera uma aula em que abordou o tema homofobia. A deputada Sandra Faraj, entre outros cri-cris, chiou com alusões às expressões “identidade de gênero” e “orientação sexual”.

Os alunos do Centro Educacional 6 chamaram colegas de outros colégios e organizaram um protesto.

Uns 250 participaram. A Secretaria de Educação do Distrito Federal defendeu o direito de o professor ensinar como ensinou. “Cumpri com a função que tenho”,

disse Meirelles. Os estudantes seguravam um cartaz em que se lia: “Se ‘penso logo existo’, e me tiram isso, eu existo?”. Lacrou.

(Publicado originalmente no site Intercept Brasil)