Juliana Cunha

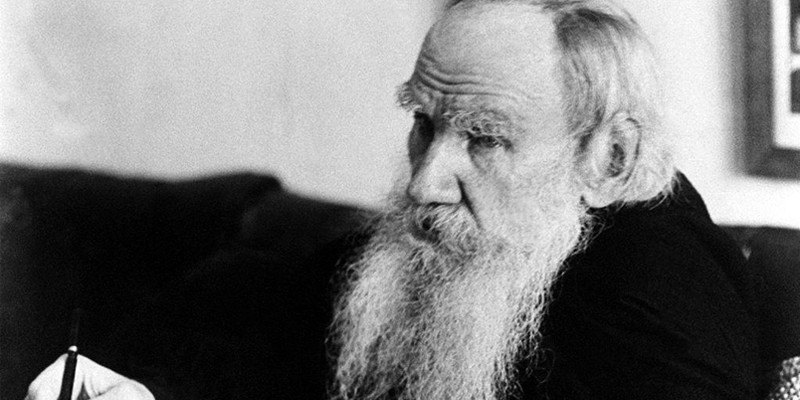

“Anna Kariênina” coloca uma importante contribuição ao debate contemporâneo sobre gênero ao acertar um ponto nevrálgico (Foto: Reprodução)

Em A morte de Ivan Ilitch, Tolstói cria um protagonista que se regozija em ser agradável com gente que ele sabe muito bem que poderia esmagar. Juiz de instrução, um de seus grandes prazeres é receber uma pessoa em seu escritório e atendê-la com extrema cortesia, ciente, no entanto, de que essa polidez é inteiramente opcional. Se tivesse vontade, poderia usar sua posição para humilhar o requerente.

Publicada em 1886, a novela repete uma ideia latente em Anna Kariênina: a de que a falta de horizontalidade entre as pessoas torna a condescendência dos de cima um mero espetáculo de decência — um outro jeito de fruir a hierarquia. Assim como Ivan Ilitch tira seu gozo de uma humilhação que não cometeu, Anna se ressente de uma humilhação ainda não sofrida, e sofre por um amor que ainda não perdeu.

Após abandonar o marido pelo amante, a heroína de Tolstói é tomada por um senso de humilhação oriundo do fato de que o amante pode tudo em relação a ela. Para Anna, a consciência desse poder é degradante em si mesma, ainda que ele opte por não exercê-lo. Essa é uma ideia que lhe ocorre no momento exato em que se entrega ao adultério pela primeira vez, quando lhe diz: “Está tudo acabado. Não tenho nada além de você”. Escritos com uma década de intervalo, Anna Kariênina e Ivan Ilitch se encontram em lados opostos da mesa, mas chegam à mesma conclusão: a de que a consciência do poder seria mais do que o suficiente, relegando sua prática ao segundo plano.

A boa notícia que nos traz de volta a Tolstói é a nova edição de Anna Kariênina, traduzida do russo por Irineu Franco Perpétuo e publicada pela Editora 34. O livro vem acompanhado de um posfácio do tradutor e de uma resenha de Thomas Mann inédita em português. Antes do trabalho de Perpétuo, a obra já havia sido traduzida do russo por Rubens Figueiredo, que assina a versão publicada pela Cosac & Naify em 2013 (no catálogo da Companhia das Letras desde 2017). Se até a década de 1990 esses livros geralmente chegavam ao Brasil em retraduções do francês, agora temos o luxo de cotejar diferentes versões diretas.

Concluída em 1877, quando o autor tinha 49 anos, Anna Kariênina é a segunda grande obra de Tolstói e dá seguimento ao projeto iniciado por Guerra e Paz. Ambientado na rebarba das reformas liberais implementadas pelo imperador Alexandre II, o enredo se passa meio século após os acontecimentos de Guerra e Paz. Enquanto seu predecessor narra a Invasão Francesa da Rússia e o impacto da Era Napoleônica sobre a sociedade czarista, Anna Kariênina retrata a perda de importância da aristocracia diante de mudanças que, na visão do autor, descaracterizam a cultura nacional em nome de um progresso vazio e importado. Se Guerra e Paz mostra uma Rússia que, aos trancos e barrancos, reconquista seu território e sela seu destino enquanto nação, em Anna Kariênina o prognóstico parece cinzento.

O enredo é centrado em uma personagem magnética, que atrai não só o leitor como a todos os personagens. Casada com um burocrata do alto escalão do império czarista e mãe de um menino de oito anos, Anna é uma das mulheres mais respeitadas da sociedade de São Petersburgo. Isso até se apaixonar pelo genérico conde Vrónski. O que poderia ser uma discreta pulada de cerca — coisa que na aristocracia francesa e mesmo na tradicional sociedade russa não seria necessariamente o fim do mundo — se transforma no desejo de ter uma vida completamente nova: algo que não constava no rol de opções da personagem.

Embora existisse divórcio na Rússia Imperial, na prática sua obtenção dependia do favor do marido, e colocava a mulher divorciada em um patamar social inferior, ainda que aceito em círculos menos exigentes. Anna, no entanto, jamais chega a se divorciar: ela simplesmente abandona o marido em nome do amante, colocando-se em uma posição de persona non grata mesmo aos olhos dos membros mais liberais e menos ilibados da aristocracia russa. Excluída da convivência com outras mulheres de sua classe, a protagonista tenta se recriar como escritora, dama de salão aos moldes de uma Madame de Staël, professora dos filhos dos criados e benfeitora da educação feminina. Essas ambições são cortadas no caule pelo amante, que acaba mostrando que tinha expectativas bem diferentes para a vida a dois. Há ciúmes, orgulho, conversas desencontradas e paranoia de ópio. O baque da perda do filho e da reputação é duro, mas não o bastante para esmagá-la. Anna é derrotada pela ideia de que o mínimo de dignidade que conseguiu forjar em sua posição dependia de sentimentos tão fugidios e abstratos quanto o amor de um homem e seu respeito por ela. A ruptura do casamento acaba tornando-a dependente do amante em todos os aspectos: social, financeiro, emocional. É assim que a mulher mais bonita e inteligente de seu tempo abre mão da relativa salvaguarda oferecida pela maternidade e pelo casamento para tentar a sorte em veredas que pouco a pouco se revelam impossíveis.

Artista que viria a escrever contra a arte, veterano de guerra pacifista, pai de 13 filhos apavorado com o sexo, homem de fé excomungado pela igreja, poliglota viajado e xenófobo, Tolstói nasceu e viveu no mesmo pedaço de chão, nunca passou um perrengue financeiro considerável e teve que inventar suas próprias crises. Era um sujeito que sentia culpa por escrever bem e por claramente gostar do que fazia, e achava que a diversão só se justificava se pudesse educar seus leitores sentimental e socialmente. “Nosso ofício é horrível. Escrever corrompe a alma”, dizia esse pobre gênio abastado.

Em sua obra, a rachadura entre intenção e gesto que aparece em tantos autores está mais para um dano estrutural. Ele não faz o que anuncia, não faz o que queria fazer. No projeto do escritor, Anna Kariênina seria uma advertência ao adultério, uma versão russa e moralizante de Madame Bovary, publicado duas décadas antes. O resultado, no entanto, é bem mais dúbio. O verdadeiro “trair ou não trair” não é o de Capitu contra Bentinho, mas o de Tolstói contra a sua Kariênina.

Essa distância entre a intenção autoral e a ambiguidade incontornável de sua ficção é exposta pelo clássico ensaio no qual o filósofo Isaiah Berlin divide escritores e pensadores ocidentais entre “ouriços” e “raposas”, chegando à conclusão de que Tolstói seria o único a escapar a essa definição por ser contraditório demais — uma espécie de raposa que quer ser ouriço. Nesse ensaio, Berlin retoma o aforismo do poeta grego Arquíloco: “A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante”. Para ele, ouriços seriam os escritores cuja obra possui uma ideia central da qual tudo deriva, que oferecem uma grande chave explicativa supostamente capaz de abrir todas as portas. Já o pensamento da raposa seria movido por interesses e ideias múltiplas, bem mais desagregador e interessante, porém bem menos eficaz que o do ouriço quando o objetivo é mudar o mundo. O drama de Tolstói seria tentar encaixar sua natureza de raposa em ambições que só caberiam a um ouriço.

Essa não foi a primeira vez que Tolstói tentou produzir seu próprio Madame Bovary. Antes de Anna, houve Mária, narradora-protagonista de A felicidade conjugal. Publicado em 1859, no calor da recepção de Flaubert, o livro narra a história de uma órfã que se apaixona pelo único homem de sua classe social com quem teve contato. O alvo do amor de Mária é Sierguiéi Mikháilitch: um homem de 36 anos que acaba sendo uma espécie de rascunho do Lióvin, de Anna Kariênina. É um bom aristocrata do campo. Reto, simples, trabalhador, simpático aos mujiques e refratário a bailes e salões: exatamente como o autor achava que a elite russa deveria ser. Amigo do pai de Mária, ele assume os negócios da família em benefício da órfã, motivo pelo qual faz visitas periódicas à sua casa isolada. Aos 17 anos, a menina se apaixona e Sierguiéi diz o óbvio: “muito nova. Em seis meses, vai cansar de mim”. Mária insiste e os dois se casam. Há um período idílico — a felicidade conjugal —, logo interrompido por uma viagem do casal a Moscou, onde ela conhece seu primeiro baile, recebe a primeira corte de um príncipe e é tragada, durante dois anos, por uma vida perdulária de jantares e salões.

Essa primeira Bovary de Tolstói não dá um só beijo na boca. Uma noite, escuta dois homens da sociedade comparando-a de um jeito vulgar à mais nova beldade e volta para casa horrorizada. Sierguiéi, no entanto, é incontornável: aceita a mulher de volta somente para uma relação de cortesia e cuidado com os filhos. Felicidade conjugal, nunca mais. Tolstói rapidamente renegou esse livro. Talvez o problema essencial é que seja fácil demais perdoar uma narradora visivelmente arrependida de seus erros de adolescência. Embora tenha momentos interessantes de indignação, Mária se considera inteiramente responsável pela perda do amor do marido, e a frustração final do leitor é com a limitação da possibilidade de perdão. É com o marido.

Em Anna Kariênina, os entraves à mensagem são removidos. Anna não tem 17 anos, tem quase trinta. Não é ingênua, mas escolada na vida social. Casou-se muito cedo, mas não com o primeiro que apareceu. Seu marido, Karenin, é muito mais flexível do que Sierguiéi: perdoa, concede, na prática até autoriza uma discreta pulada de cerca. Por um breve momento, oferece mesmo o divórcio. Mas Anna não quer um caso, um adultério elegante, um puxadinho, um gesto de condescendência. “De que ela é culpada? Ela quer viver”, diz o narrador.

Antes de tomar sua decisão final, Tolstói pensou em intitular a história de “Dois casamentos”. O contraste mais evidente é entre o imbróglio trágico dos Karenins e o idílio matrimonial de Lióvin e Kitty, casal declaradamente baseado em Tolstói e sua esposa, Sofia. O romance, no entanto, já começa com uma outra comparação: aquela estabelecida entre Anna e seu irmão, o adorável e egocêntrico Stepan Arcadievitch. O primeiro deslize da personagem é cometido justamente em nome desse irmão: quando ela deixa o filho sozinho em São Petersburgo pela primeira vez e vai à luxuriosa Moscou para interceder em favor de Stiva, cuja mais recente pulada de cerca acaba de ser descoberta. Preguiçoso, gastão, endividado e egoísta até não poder mais, Stiva impõe à mulher a humilhação da traição sistemática e mal disfarçada, da falta de dinheiro e, por fim, do exílio dependente na casa do cunhado. Faz tudo isso não apenas sem consequências, como sem ouvir sequer uma reprovação. Enquanto a protagonista se casa sem amor com um homem vinte anos mais velho, sua cunhada tem uma união por amor com um homem da sua idade, e termina sendo tratada como uma mala velha aos 34 anos e seis filhos. A função narrativa de Dolly e Stiva é demonstrar a desigualdade entre os gêneros no matrimônio e evitar a impressão de que bastaria uma esposa honrada para garantir a felicidade conjugal.

Mas Anna não é uma vítima indefesa. Ao contrário de Emma Bovary, ela possui uma margem de ação relativamente ampla. É uma aristocrata da mais alta classe, não uma burguesa interiorana que endividou a família para dar um chicote de presente ao amante. Emma é a leitora típica das camadas médias que se deixa enganar por enredos sentimentais. Anna é a melhor das leitoras, inclusive escreve livros infantis. Perto de sua morte, o plano era publicar um livro. Emma nunca foi verdadeiramente amada e seus homens estavam longe de almejar grandes gestos: ninguém quer fugir com ela, ninguém lhe dá uma opção. Já Vrónski e Karenin têm seus limites, mas não chegam a ser rebaixados.

O romance salienta reiteradas vezes a influência do meio e a corruptibilidade do melhor dos seres humanos. Anna começa a história como uma das mulheres mais íntegras da sociedade de São Petersburgo: basta um baile, um descuido, para isso começar a ruir. A ideia do baile, da vida citadina, do ócio, do cosmopolitismo e da extravagância como portas de entrada para drogas mais pesadas é uma constante no século 19. Em Tolstói, esses elementos criam o ambiente para que o sujeito se entregue aos maus instintos e cale a voz da consciência. Para o autor, o ser humano não nasce mau, mas precisa de uma estrutura que o ajude a manter sob controle certas inclinações. Essa estrutura seria oferecida pela religião, pela família, pelo trabalho, pela tradição e, sobretudo, pela cultura. É por isso que, ao ser acusado de gostar dos camponeses, Lióvin explica que camponeses há muitos e de todos os tipos. Em seu entendimento, os mujiques não seriam melhores do que os aristocratas como indivíduos: a questão é que, enquanto grupo, sua cultura seria mais saudável.

O primeiro contato entre Anna e Vrónski é seguido justamente da morte de um mujique: um vigia da estação que, sem perceber o recuo do trem, foi atropelado. Na interpretação do crítico Richard Gustafson, o atropelamento do vigia antecipa o dilaceramento da consciência do futuro casal, que cala seu grilo falante interno para ceder à paixão. Embora isso pareça se aplicar a Anna, a verdade é que Vrónski nem tinha uma consciência moral para calar. Os únicos freios às suas vontades individuais parecem ser os valores aristocráticos clássicos, como a coragem e a generosidade, além de um conjunto nebuloso de idiossincrasias. A ideia de uma moral verdadeira só parece iluminar os pensamentos do amante na passagem da doença de Anna, quando ele percebe sua baixeza em contraste com a grandeza do marido humilhado e da esposa momentaneamente arrependida. Diante desse choque em sua autoimagem, a reação de Vrónski é recorrer ao clichê da tentativa de suicídio: um gesto bastante diferente do de Anna não só pelo fracasso da empreitada como pela motivação antiquada e sentimental. Esse antagonismo entre os dois surge até no método de suicídio: ele com uma arma, símbolo da nobreza guerreira, ela nos trilhos do trem, atravancando um símbolo do progresso nacional. Enquanto o tiro de Vrónski é um retorno ao passado, o pulo de Anna é um reconhecimento da impossibilidade de futuro.

O problema de Anna Kariênina não é um homem, é a Rússia. Na obra-prima de Tolstói, sua heroína testa caminhos que já poderiam ser viáveis para mulheres de outros contextos e percebe que, no caso dela, as rotas continuam fechadas. Contemporâneo ao debate da educação e da emancipação feminina na Rússia, Tolstói tem opiniões singulares e contraditórias sobre o tema, sendo impossível classificá-lo como “progressista” ou “reacionário”. Já o livro parece fazer um aceno dúbio, porém empático à causa feminina. O romance é entrecortado por conversas — sempre interrompidas — acerca da educação feminina, do direito de ocupar cargos públicos e da desigualdade entre os gêneros dentro do casamento. A mais eloquente delas ocorre em um jantar na casa do irmão da protagonista, quando um personagem secundário chamado Piestsov faz uma defesa apaixonada da equidade de gênero, para a galhofa geral da mesa. Os outros convidados tratam a matéria como mais um assunto para ter após o jantar e imediatamente trocar de conversa caso alguém pareça desconfortável. No fim, o tema é encerrado sob piadas de que uma mulher em busca do fardo de um cargo público seria uma coisa tão absurda quanto um homem reclamando o direito de ser ama de leite.

Essas discussões correm em paralelo à ação errática da protagonista, que busca inutilmente novos papéis para si. Anna parece abrir frentes em basicamente todas as ocupações nas quais uma mulher poderia ter chances: como escritora, ao tentar publicar um livro infantil; como professora, ao educar os filhos dos criados; como filantropa, ao acolher a filha de um criado alcoólatra e educá-la; como dama de salão, ao organizar uma sociabilidade em torno de sua casa. Com insistência pouco sistemática, a personagem vai forçando os limites sociais com o único objetivo de não andar para trás. Ousada, sua estratégia jamais permite recuos. A cada porta fechada, Anna dobra a aposta.

Em um país onde as mulheres não tinham existência jurídica fora do matrimônio e nem sequer possuíam documentos como um passaporte, é redundante dizer que elas eram dependentes. Mas isso não significa que não haja graus de dependência, e que Anna Kariênina não tenha se colocado no pior de todos. Dentro do casamento, a mulher contava com laços de obrigação familiar, social, religiosa e marital que a ligavam ao marido. O marido podia muito, mas não podia tudo. Já como amante, o único laço existente era o do amor. A mulher era destituída de suas posses e de suas proteções sociais mínimas. No casamento, o marido que não ama é instado a cumprir um protocolo mínimo em relação à mulher, e a posição de não ser amada não é necessariamente uma falta. Já uma amante que deixou de ser amada é simplesmente descartada ou — o que parece ainda pior na perspectiva de Anna —, mantida por mera condescendência do ex-amante.

Após uma saga heroica e infrutífera, Anna Kariênina é esmagada pela consciência dessa dependência. Ao imaginar que Vrónski estaria interessado em outras mulheres, a personagem começa a pensar reiteradamente na humilhação material de sua condição. Esses pensamentos se aceleram após uma briga do casal e antecedem sua decisão pelo suicídio. “Não conseguia entender como pudera se rebaixar ao ponto de passar mais um dia inteiro com ele, na casa dele”, pensa Anna em meio à crise final. “Esses cavalos, essa caleche — como tenho nojo de mim mesma nessa caleche —, é tudo dele”, reflete em agonia. Antevendo o desespero de ser uma amante não amada, ela projeta em Vrónski frases que ele nem sequer disse, mas que “obviamente desejava dizer, e podia dizer”. Eram palavras como “não vou retê-la (…), pode ir para onde quiser. (…) Se precisar de dinheiro, eu dou. De quantos rublos precisa?”. “As palavras mais cruéis que um homem rude poderia dizer ele lhe dissera em sua imaginação, e ela não o perdoava, como se ele de fato as tivesse dito”, afirma o narrador. O problema objetivo parece ser o poder, e não o fazer. Uma pessoa que pode ser humilhada em larga medida já está sendo humilhada.

A bordo da carruagem que a levaria à estação de trem do seu suicídio, a personagem se pergunta para que tanto desespero, se por acaso não poderia viver sem o amante. Sem responder a si mesma como o faria, ela começa a ler placas de escritórios de profissionais liberais. “‘Eu suplico o seu perdão. Eu me submeti a ele. Reconheci que a culpa é minha. Para quê? Por acaso não posso viver sem ele?’ E, sem responder à pergunta sobre como viveria sem Vrónski, Anna pôs-se a ler os letreiros. ‘Escritório e armazém. Dentista. Sim, vou contar tudo a Dolly. Ela não gosta de Vrónski. Será vergonhoso, doloroso, mas contarei tudo. Ela gosta de mim e vou seguir os seus conselhos. Não vou submeter-me a ele; não permitirei que ele me dê lições’”, pensa a heroína.

Em outros países, em outras classes sociais, o trabalho seria uma opção digna para Anna. Foi nesse trabalho que mademoiselle Varienka forjou uma posição aceitável para si. Foi esse trabalho fora da família que a própria Kitty chegou a considerar antes do noivado com Lióvin. Sem essas opções, Anna busca o que podia chegar mais perto de uma atividade profissional: a escrita. Além das guerras, das contingências e da pobreza, as atividades que incorporariam valores e habilidades do cuidado e da maternidade seriam a grande porta de entrada feminina para o mundo do trabalho. Professora, benfeitora, escritora de livros infantis. Os planos da personagem vão justamente por esse caminho.

Em A ascensão do romance, Ian Watt revela que, na Inglaterra, as mulheres não apenas consistiam no grosso do público leitor como também escreveram a maior parte dos romances publicados ao longo do século 18. Embora as obras de maior sucesso tenham sido assinadas por homens, o time de escritores que abastecia a insaciabilidade do leitorado da época era majoritariamente feminino. Parte dessas mulheres escrevia por prazer, mas basicamente todas escreviam também por dinheiro. Ainda que não fosse um bico viável para um número substancial de mulheres, escrever era uma forma de costurar para fora, abrindo uma brecha de independência para uma nata de privilegiadas das quais Jane Austen seria o exemplo mais consagrado.

O truque só poderia ser replicado em países com um bom volume de leitores, o que claramente não era o caso de uma Rússia analfabeta. Talvez a ambição literária de Anna fosse um mero capricho, mas quando computamos as conversas sobre educação e emancipação feminina, o detalhe do livro infantil e a humilhação em torno da dependência, é menos absurdo pensar que a personagem estivesse buscando uma alternativa a essa posição, ainda que nenhuma delas parecesse possível em seu país, em sua classe.

Existe uma tensão intrínseca à leitura de obras distantes de nós no tempo e no espaço: a tensão de que é preciso evitar anacronismos grosseiros e respeitar o texto o suficiente para que ele continue sendo ele mesmo, não uma mera projeção da sensibilidade do leitor com um fundo de época. Ao mesmo tempo, é preciso abrir uma brecha que permita que a leitura renove o texto: que ele continue relevante, continue gerando novos significados, que seja apropriado pelos novos leitores. Especialmente no caso do romance, é preciso não transformá-lo em um mero documento, nem transformar a leitura em uma observação imparcial de hábitos e costumes exóticos. Ler romances implica um envolvimento que não permite um respeito exagerado, porque colocar-se no lugar do outro exige certa intromissão.

Seria doido classificar Anna Kariênina como um romance feminista — como uma defesa do ingresso da mulher aristocrata russa no mercado de trabalho em pleno 1877, quando nem as francesas de classe média trabalhavam e nenhuma europeia tinha direito ao voto. Mas se tomarmos como base a definição de “clássico” defendida por Italo Calvino — a de que clássicos são aqueles livros que ainda não terminaram o que tinham para dizer — a obra-prima de Tolstói é uma importante contribuição ao debate contemporâneo sobre gênero ao acertar um ponto nevrálgico: o de como a mera consciência do poder altera e distorce as relações humanas, criando indulgências e torturas psicológicas.

A educação feminina está na própria matriz dos conflitos entre Anna e Vrónski. Há ciúmes, medo do descarte, humilhação e ressentimento pela perda do filho e do nome, mas antes de tudo, há o desdém de Vrónski em uma conversa casual sobre os liceus femininos. “Ficou muito tempo sem conseguir crer que a desavença tivesse começado com uma conversa tão inofensiva e distante do coração de ambos. E, de fato, tinha sido assim. Tudo se iniciara porque ele se rira dos colégios femininos, considerando-os desnecessários, enquanto ela os defendera. Ele se referira desrespeitosamente à educação feminina em geral, dizendo que Hannah, a inglesa protegida de Anna, não tinha necessidade nenhuma de saber física. Isso irritou Anna. Ela via ali uma alusão de desprezo à sua ocupação”, diz o narrador.

Se em outras passagens o amante parecia orgulhoso dos conhecimentos de Anna sobre arquitetura, ciências e sobre todos os assuntos do dia, no fim fica claro que, no seu entendimento, esses conhecimentos deveriam se limitar ao entretenimento das visitas. Desde que a gravidez de Anna muda tudo no relacionamento, o plano de Vrónski é conseguir o divórcio, casar-se com ela e resolver a situação legal de sua filha. É trazer Anna de volta a um lar menos digno do que o de Karenin, mas ainda assim um lar, seu lar. O pulo de Anna na frente do trem é uma recusa radical a esse retorno.

Juliana Cunha é Professora da Escola de Relações Internacionais da FGV e doutoranda do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP.

(Publicado originalmente no site da revista Cult)

Nenhum comentário:

Postar um comentário