O volumoso e bem documentado livro de Rolf Wiggershaus sobre a "Escola de Frankfurt", enriquecido pelo acesso do autor à documentação pessoal dos principais membros dessa escola, põe em evidencia dois aspectos fundamentais da crítica cultural ao capitalismo tardio, feita pelos filósofos frankfurtianos: de um lado a impotência do pensamento sociológico e político diante da sociedade atual: do outro, a necessidade de pensar ou teorizar o "inteiramente o outro", o não-idêntico, o particular.

O biógrafo mais recente desse movimento filosófico parece estabelecer uma certa divisão de trabalho entre especializações como: o filósofo, o administrador, o humanista e o revolucionário. Cada um dos nomes mais relevantes do núcleo duro da "Escola", como Marcuse, Adorno, Horkheimer e Fromm encarnaria um tipo específico dentro do movimento. O primeiro seria o revolucionário: o segundo o filósofo cultural e crítico: o terceiro, o eficiente e autoritário administrador. E o último, o humanista. Neste rico arco de especializações, relevam os dois aspectos supracitados: a recusa a reconhecer uma teoria adequada para o capitalismo tardio (Adorno): e a preservação do impulso utópico, crítico e transformador da teoria crítica. (Marcuse).

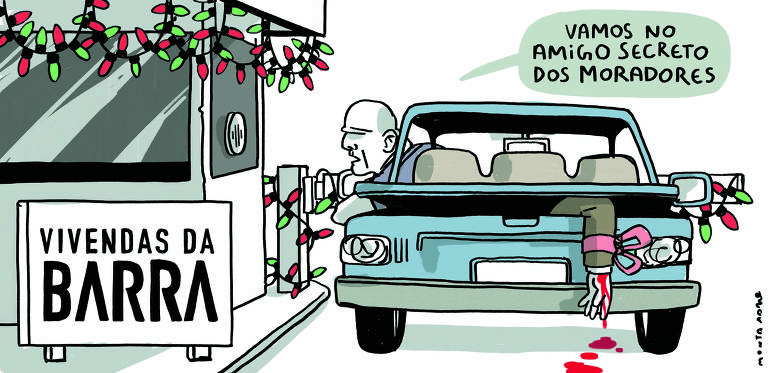

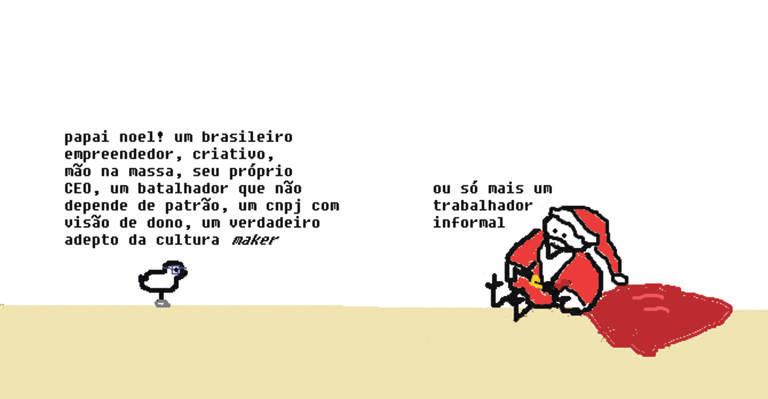

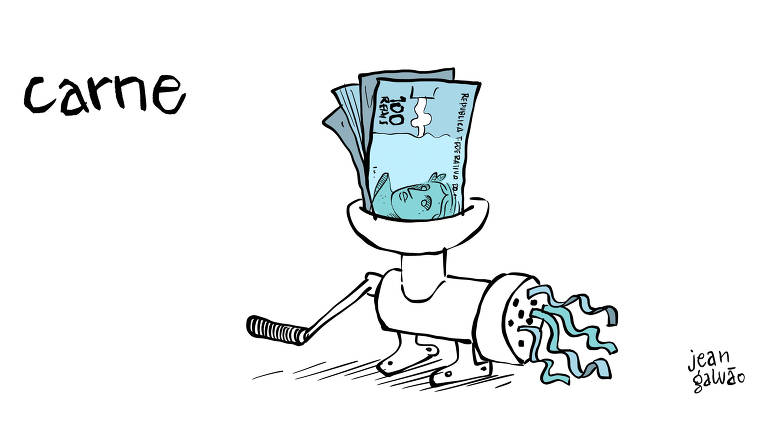

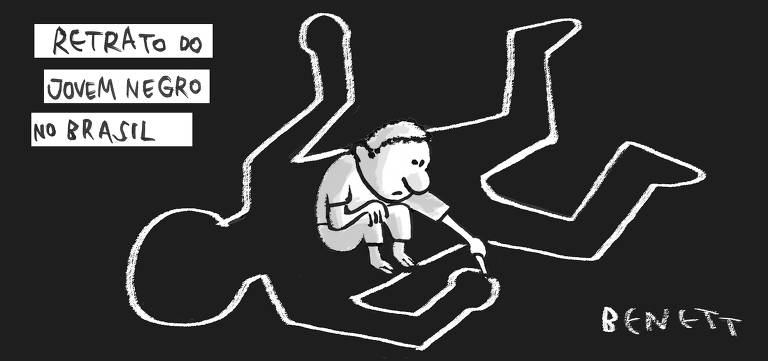

A menção desses dois polos da reflexão frankfurtiana tem, neste momento, a ver com o debate que então se impôs na universidade sobre o papel da ciência e da filosofia em torno da chamada em torno da "crise do mundo do trabalho". Aí, as posições se diferenciam entre a mera descrição ou constatação, a título de uma fenomenologia do emprego ou subemprego ou desemprego estrutural (Ricardo Antunes) ou prescrevem um novo movimento social emancipatório ou contra hegemônico (Diego Nieto, Fernanda Lira), com a refuncionalização do movimento sindical, na sua tentativa de aproximação com as lutas pelo reconhecimento. A nova morfologia da força de trabalho, na era digital, que inclui tanto o trabalho "on demand" como os "crowdworker", ou seja os trabalhadores de aplicativos ou plataformas digitais ( os uberizados, os entregadores de comida a domicilio, os dos Call Center) constituiriam uma nova modalidade de "servidão" ou "escravatura" voluntária, à margem de regulamentação, direitos e proteção social, tornando-se um novo exército de operários informais que contribuíram muito para o nível de exploração selvagem da mão-de-obra nas grandes cidades do país. Em muitos casos, reforçados pela ideologia do "empreendedorismo" e a religião. A questão que se coloca é, então, o que fazer com essa massa heteróclita de trabalhadores? Seriam eles a base de um novo movimento de emancipação social, sobretudo em países periféricos, como pensam alguns? Ou esse quadro tornaria mais difícil o esforço da organização e politização desse tipo de obreiro, nas novas condições de fragmentação do exercício do trabalho e da própria identidade comum desses trabalhadores?

Ante a impotência de uma nova

teorização social que dê conta dessa complexa morfologia e de suas

virtualidades revolucionárias, para além da mera constatação ou

descrição, o que resta ao filósofo ou pensador diante dessa triste

realidade? - A mera aceitação do "fim do emprego" e

a conformação a esse novo "paradigma" ou a busca de um novo

projeto de luta social e de sociedade que seja capaz de alargar o

conceito de "sujeitos da transformação", para além da antiga classe

operária fordista e as lutas redistributivas do velho movimento sindical? É

aqui onde se dividem os analistas. Há os que, como Ricardo Antunes, são

totalmente contrários a pensar a aproximação dos trabalhadores com os

movimentos sociais identitários e o chamado "sindicalismo cidadão".

Segundo ele, aproximação que desviaria o foco da luta de classes para

outras questões não-revolucionárias e estranhas aos interesses dos trabalhadores.

Acha Antunes que a morfologia do proletariado, na época digital, levaria a um

nova tipologia de organização, tendo como base a enorme diversidade dos

trabalhadores de aplicativos e plataformas digitais. Já outros acreditam na

possibilidade de um diálogo com os novos movimentos identitários, para formar

uma nova frente de lutas sociais anticapitalista. O fato é que estamos carentes

de uma nova teoria que a faça com que a

nossa sociedade tome consciência de si.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE