segunda-feira, 20 de agosto de 2018

sábado, 18 de agosto de 2018

quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Michel Zaidan Filho: Retórica, jogos de linguagem e sofística

A ciência moderna da Retórica foi profundamente influenciada pela suspeita metódica, do filósofo Frederico Nietzsche, em relação ao conhecimento humano. Num curto ensaio intitulado: “A verdade e a mentira no sentido extramoral”, Nietzsche lança as bases do neo-nominalismo na ciência, na filosofia e na religião. Segundo ele, o pensamento é uma patologia humana, uma espécie de racionalização do complexo dos homens em relação às demais criaturas do universo. Pensa-se para justificar a pobreza cósmica e filosófica da humanidade. Sobretudo, a sua solidão metafísica. O pensamento seria uma espécie de doença responsável pelo sentimento de angústia e desamparo humanos diante da grandeza do mundo.

Neste ponto, os conceitos, as ideias gerais, os princípios éticos e gnosiológicos não passariam de meras “efígies” das coisas, sem correspondência nenhuma com elas. Um tal pensamento levaria a um relativismo ético desesperador, no sentido de que todas as assertivas morais e deontológicas não passariam de uma racionalização da vontade de poder, ou de potência – como dizemos nietzschianos. Daí a moral do mais forte, do vencedor. E o cinismo reinante quanto às razões dos vencidos, dos dominados.

Sob a influência da chamada crise da razão ou do mal-estar na modernidade, esse relativismo ético se tornaria mais robusto com a pós-modernidade e os pensadores pós-modernos, muitos de inspiração neo-nietzschiana (Foucault, Deleuze, Guatarri, Lancan).E a principal influência viria da chamada “virada linguística” patrocinada por Ludwig Wittgestein e, sobretudo, o segundo Wittgstein, o da crítica à representação e dos jogos de linguagem. Segundo nosso filósofo da linguagem, o nosso pensamento não pode ser concebido de uma perspectiva representacional e a correspondência biunívoca entre ser e linguagem seria apenas um dos jogos ou função da linguagem.

Essa crítica exerceu uma enorme influência sobre a ética, o direito e a ciência, relativizando as pretensões de validade do discurso científico, jurídico ou filosóficos. O que levou a elaboração de outras éticas (Opel, Habermas, Deleuze), éticas relacionais, discursivas ou pragmáticas. No caso do Direito, houve um grande avanço dos estudos retóricos, com sua repartição entre a retórica material, a retórica pragmática e a retórica analítica, conjugada à semiótica o estudo do signo jurídico – na relação entre sujeitos (agontica), entre sujeitos e coisas (ergontica) a relação entre o sujeito e os sinais (pitaneutica). O estudo da filosofia do Direito, a partir da retórica e da semiologia jurídica levou ao que se pode chamar de uma semiurgia, de um mundo feito a partir da linguagem, dos signos jurídicos. É quando o mundo das normas, dos fatos e das vivências se esfuma e se torna mero discurso.

As consequências dessa virada linguística, responsável pela supervalorização da retórica na ciência do Direito teria imediatas consequências políticas e éticas. Ao não reconhecer mais as pretensões de validade normativa, estética ou gnosiológica das assertivas filosóficas, o filósofo se torna, não um retórico (no sentido aristotélico da palavra), mas um sofista, que aluga ou vende o seu discurso ou seu saber filosófico a quem pode pagar por ele. Daí a justificação de golpes, estados de exceção, doutrinas decisionistas ou autoritárias, torna-se possível em função de uma razão retórica que, as vezes, resvala para o cinismo ou o puro e simples casuísmo.

Essas considerações talvez fossem ociosas e especulativas se essa orientação não estivesse, hoje, nos cursos de Pós-graduação em Direito, nos cursos de Bacharelado em Direito, nas estantes das bibliotecas e livrarias de Direito e nas colunas de jornais e espaços de debate, justificando a recente ruptura institucional que o país sofreu, a serviço de interesses privados. Estaria aí, quem sabe, a razão de uma distinção formulada, a pouco por um doutorando, em tese sobre os cursos de Direito do estado de Pernambuco, entre filósofos do Direito e sofistas, não retóricos. Os primeiros pensam, refletem e criam; os segundos vendem seu cabedal filosófico a quem pode pagar regiamente por ele.

Sei que com essas palavras, serei tratado como “tacanho”, “mesquinho” e “ultrapassado”. Mas já está na hora de abrir o debate amplo, aberto e desassombrado sobre a relação Filosofia do Direito, Retórica e Sofística. E que cada um assuma as consequências de seus atos retóricos.

Neste ponto, os conceitos, as ideias gerais, os princípios éticos e gnosiológicos não passariam de meras “efígies” das coisas, sem correspondência nenhuma com elas. Um tal pensamento levaria a um relativismo ético desesperador, no sentido de que todas as assertivas morais e deontológicas não passariam de uma racionalização da vontade de poder, ou de potência – como dizemos nietzschianos. Daí a moral do mais forte, do vencedor. E o cinismo reinante quanto às razões dos vencidos, dos dominados.

Sob a influência da chamada crise da razão ou do mal-estar na modernidade, esse relativismo ético se tornaria mais robusto com a pós-modernidade e os pensadores pós-modernos, muitos de inspiração neo-nietzschiana (Foucault, Deleuze, Guatarri, Lancan).E a principal influência viria da chamada “virada linguística” patrocinada por Ludwig Wittgestein e, sobretudo, o segundo Wittgstein, o da crítica à representação e dos jogos de linguagem. Segundo nosso filósofo da linguagem, o nosso pensamento não pode ser concebido de uma perspectiva representacional e a correspondência biunívoca entre ser e linguagem seria apenas um dos jogos ou função da linguagem.

Essa crítica exerceu uma enorme influência sobre a ética, o direito e a ciência, relativizando as pretensões de validade do discurso científico, jurídico ou filosóficos. O que levou a elaboração de outras éticas (Opel, Habermas, Deleuze), éticas relacionais, discursivas ou pragmáticas. No caso do Direito, houve um grande avanço dos estudos retóricos, com sua repartição entre a retórica material, a retórica pragmática e a retórica analítica, conjugada à semiótica o estudo do signo jurídico – na relação entre sujeitos (agontica), entre sujeitos e coisas (ergontica) a relação entre o sujeito e os sinais (pitaneutica). O estudo da filosofia do Direito, a partir da retórica e da semiologia jurídica levou ao que se pode chamar de uma semiurgia, de um mundo feito a partir da linguagem, dos signos jurídicos. É quando o mundo das normas, dos fatos e das vivências se esfuma e se torna mero discurso.

As consequências dessa virada linguística, responsável pela supervalorização da retórica na ciência do Direito teria imediatas consequências políticas e éticas. Ao não reconhecer mais as pretensões de validade normativa, estética ou gnosiológica das assertivas filosóficas, o filósofo se torna, não um retórico (no sentido aristotélico da palavra), mas um sofista, que aluga ou vende o seu discurso ou seu saber filosófico a quem pode pagar por ele. Daí a justificação de golpes, estados de exceção, doutrinas decisionistas ou autoritárias, torna-se possível em função de uma razão retórica que, as vezes, resvala para o cinismo ou o puro e simples casuísmo.

Essas considerações talvez fossem ociosas e especulativas se essa orientação não estivesse, hoje, nos cursos de Pós-graduação em Direito, nos cursos de Bacharelado em Direito, nas estantes das bibliotecas e livrarias de Direito e nas colunas de jornais e espaços de debate, justificando a recente ruptura institucional que o país sofreu, a serviço de interesses privados. Estaria aí, quem sabe, a razão de uma distinção formulada, a pouco por um doutorando, em tese sobre os cursos de Direito do estado de Pernambuco, entre filósofos do Direito e sofistas, não retóricos. Os primeiros pensam, refletem e criam; os segundos vendem seu cabedal filosófico a quem pode pagar regiamente por ele.

Sei que com essas palavras, serei tratado como “tacanho”, “mesquinho” e “ultrapassado”. Mas já está na hora de abrir o debate amplo, aberto e desassombrado sobre a relação Filosofia do Direito, Retórica e Sofística. E que cada um assuma as consequências de seus atos retóricos.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia.

sexta-feira, 10 de agosto de 2018

Brasil usa rituais islâmicos para matar frangos, mas pode proibir abate religioso de matriz africana.

Juliana Gonçalves

É na Corte, sob a proteção de um crucifixo no plenário, que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir nesta quinta-feira se garantir a preservação dos ritos das religiões de matriz africana com uso de animais é constitucional ou não. No país em que setores do agronegócio lucram com o abate religioso seguindo os preceitos islâmicos (halal) e judaicos (kosher), uma ação do Ministério Público gaúcho contesta que assegurar liturgias das religiões afro-brasileiras é conceder “privilégio”.

Em 2003, o Rio Grande do Sul, um dos estados com mais terreiros no Brasil, criou uma lei de proteção animal que poderia tornar ilegal o abate religioso. No ano seguinte, uma outra lei foi criada para acrescentar ao código de proteção um parágrafo que cria uma excepcionalidade para os ritos e liturgias das religiões de matriz africana. O remendo foi uma garantia ao cumprimento do parágrafo V da Constituição Federal que prevê a liberdade de crença e cultos religiosos. No entanto, o MP entrou com o recurso por entender que a reforma no código viola a laicidade do estado por não citar outras religiões que também praticam o abate religioso com as bênçãos do agronegócio.

O Brasil é o maior exportador de carne bovina e de frango do mundo e se especializou no abate seguindo os preceitos religiosos que compram essa carne. Hoje, 90% dos frigoríficos são habilitados para o abate halal e é líder na exportação – quando o abate é feito por um muçulmano que recita dizeres da religião e o animal está posicionado para meca. Em dois anos, o mercado brasileiro deve exportar 60% mais carne halal ao passar a vender para a Indonésia. Hoje, as empresas brasileiras atendem 22 países de cultura islâmica, um total de 2 milhões de toneladas de carne por ano. O país também faz abates seguindo os preceitos do judaísmo, mas em uma escala muito menor, já que a exportação acontece apenas para Israel. Ou seja, legitima o abate religioso dentro dos preceitos islâmicos e judaicos nos frigoríficos e criminaliza o abate nos terreiros.

“Tendo em vista que somos o país que mais exporta carne sacralizada das américas e que tem frigoríficos adaptados para o abate religioso, a ação é mais uma tentativa de criminalizar as práticas religiosas afro-brasileiras”, afirma o Roger Cipó, Ogan Alagbe e membro da Comissão afro-religiosa Òkàn Dimó, que está na organização da marcha contra a intolerância e o racismo religioso que acontece nesta quarta em São Paulo.

“Existe uma orquestração, eu já perdi a conta das vezes que saí de São Paulo para o interior para tratar de leis que querem proibir o abate religioso na umbanda e no candomblé nos últimos dez anos”, diz o advogado Jáder Freire de Macedo. Ele representa as religiões de matriz-africana no STF ao lado de Hédio Silva Júnior e Antônio Basílio Filho.”Foram várias reuniões da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB para explicar a vereadores que leis desse tipo rompem com a liberdade de culto que é garantida na Constituição. Eu posso listar mais de 30 leis como essas”, diz.

Para Macedo, o que está sendo julgado não é a proteção animal e sim o cerceamento à liberdade religiosa. “Os defensores de animais que acabam focalizando nas religiões afro-brasileiras o que eles entendem como maltrato. Se qualquer um deles fosse a um abatedouro de frango eles não estariam brigando com os religiosos”, completa.

De acordo com a Lei de Proteção Animal, o mau-trato é caracterizado pela morte lenta, com um sofrimento prolongado. O método utilizado no abate religioso é o da degola, catalogada pelo Ministério da Agricultura como método humanitário. Nas religiões afro-brasileiras, o abate acontece durante o ritual, para tornar o alimento sagrado. Os animais são abençoados pela força dos orixás e parte da comida é repartida entre a comunidade do terreiro para que as pessoas se alimentem da sua fé – algo semelhante ao que acontece nas religiões islâmica e judaica.

“No abate religioso, o animal não sofre maus-tratos. Nós sacralizamos o animal, e depois ele é consumido como alimento. A gente não faz sacrifício, quem sacrifica é a Friboi”, afirmou o babalorixá Ivanir de Santos, que é interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro em entrevista ao Intercept em 2017.

Ações que visam proibir práticas de Umbanda e do Candomblé são um braço do racismo. O movimento tenta apagar as tradições do povo de terreiro e não está de fato preocupado com a proteção animal, uma vez que não questiona as outras formas de abate religioso. O recurso extraordinário no STF eleva a questão a nível nacional e passa a ser um marco na luta contra o racismo.

“Estamos falando em racismo religioso porque entendemos que a violência contra as religiões de matriz africana não se dá no mesmo contexto da intolerância a outras religiões”, explica Roger Cipó ao lembrar que o fato de se tratarem de religiões majoritariamente negras potencializa os ataques.

(Publicado originalmente no site Intercept Brasil)

“Tendo em vista que somos o país que mais exporta carne sacralizada das américas e que tem frigoríficos adaptados para o abate religioso, a ação é mais uma tentativa de criminalizar as práticas religiosas afro-brasileiras”, afirma o Roger Cipó, Ogan Alagbe e membro da Comissão afro-religiosa Òkàn Dimó, que está na organização da marcha contra a intolerância e o racismo religioso que acontece nesta quarta em São Paulo.

‘Os defensores de animais focam nas religiões afro-brasileiras o que eles entendem como maltrato. Se fossem a um abatedouro de frango não estariam brigando com os religiosos.’O movimento que começou no Rio Grande do Sul abriu espaço para que outras cidades também tentassem proibir o abate religioso nas religiões de matriz-africana, mesmo que nestes locais houvessem frigoríficos praticando o abate halal ou kosher – como foi o caso de Cotia, em São Paulo. O uso de animais com finalidade “mística, iniciática, esotérica ou religiosa” tornou-se passível de multa na cidade. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que a lei 1.960/2016 é inconstitucional e o que prevalece é a liberdade de culto. A cidade de Valinhos, também no interior paulista, aprovou uma legislação semelhante.

“Existe uma orquestração, eu já perdi a conta das vezes que saí de São Paulo para o interior para tratar de leis que querem proibir o abate religioso na umbanda e no candomblé nos últimos dez anos”, diz o advogado Jáder Freire de Macedo. Ele representa as religiões de matriz-africana no STF ao lado de Hédio Silva Júnior e Antônio Basílio Filho.”Foram várias reuniões da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB para explicar a vereadores que leis desse tipo rompem com a liberdade de culto que é garantida na Constituição. Eu posso listar mais de 30 leis como essas”, diz.

Para Macedo, o que está sendo julgado não é a proteção animal e sim o cerceamento à liberdade religiosa. “Os defensores de animais que acabam focalizando nas religiões afro-brasileiras o que eles entendem como maltrato. Se qualquer um deles fosse a um abatedouro de frango eles não estariam brigando com os religiosos”, completa.

De acordo com a Lei de Proteção Animal, o mau-trato é caracterizado pela morte lenta, com um sofrimento prolongado. O método utilizado no abate religioso é o da degola, catalogada pelo Ministério da Agricultura como método humanitário. Nas religiões afro-brasileiras, o abate acontece durante o ritual, para tornar o alimento sagrado. Os animais são abençoados pela força dos orixás e parte da comida é repartida entre a comunidade do terreiro para que as pessoas se alimentem da sua fé – algo semelhante ao que acontece nas religiões islâmica e judaica.

“No abate religioso, o animal não sofre maus-tratos. Nós sacralizamos o animal, e depois ele é consumido como alimento. A gente não faz sacrifício, quem sacrifica é a Friboi”, afirmou o babalorixá Ivanir de Santos, que é interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro em entrevista ao Intercept em 2017.

Ações que visam proibir práticas de Umbanda e do Candomblé são um braço do racismo. O movimento tenta apagar as tradições do povo de terreiro e não está de fato preocupado com a proteção animal, uma vez que não questiona as outras formas de abate religioso. O recurso extraordinário no STF eleva a questão a nível nacional e passa a ser um marco na luta contra o racismo.

“Estamos falando em racismo religioso porque entendemos que a violência contra as religiões de matriz africana não se dá no mesmo contexto da intolerância a outras religiões”, explica Roger Cipó ao lembrar que o fato de se tratarem de religiões majoritariamente negras potencializa os ataques.

(Publicado originalmente no site Intercept Brasil)

Crônica: O Moleque Ricardo em Paulista

José Luiz Gomes

Em todos os estudos que li sobre a obra do escritor paraibano José Lins do Rego, O Moleque Ricardo sempre ocupou um papel relevante. Mesmo entre aqueles estudos onde, a princípio, o livro não seria elencado como objeto. Eis aqui mais uma evidência de sua importância na obra de José Lins do Rego. O Moleque Ricardo integra aqueles livros do chamado ciclo da cana-de-açúcar do escritor. Embora os livros dessa fase sejam apresentados como os mais importantes do escritor, sobretudo entre os críticos literários, parece existir um consenso de que ainda não seriam os escritos de sua maturidade como escritor, justamente em razão do seu caráter acentuadamente memorialista. Livros de fases seguintes, que não alcançaram o mesmo êxito dos livros escritos sobre o ciclo econômico da produção da cana-de-açúcar na região, do ponto de vista da crítica literária, ocupariam um status mais elevado, em razão de o escritor estar mais "solto" das amarras memorialistas do apogeu dos engenhos no Nordeste brasileiro.

Na realidade, José Lins do Rego era uma espécie de "homo literatus" de Gilberto Freyre, na perspectiva de consolidação de seu regionalismo. Ambos se conheceram logo após a formatura de José Lins do Rego em Direito, aqui na Faculdade de Direito do Recife, e se tornariam amigos íntimos. Embora já, de certa forma, iniciado no jornalismo e na literatura, José Lins confessa uma mudança radical em sua vida depois de conhecer o sociólogo Gilberto Freyre. Há, nas entrelinhas dessa confissão, claros indícios dos rumos literários que ele tomaria a partir de então. Menino de Engenho é de 1932 e Casa Grande & Senzala de 1933. Enquanto Gilberto Freyre se dedicou ao ensaísmo histórico, José Lins enveredou pela tarefa de "romancear" o ciclo da cana-de-açúcar na região, claro, sob os auspícios do mestre de Apipucos. Um fiel escudeiro. Gilberto Freyre ficou bastante abatido com a sua morte, ainda jovem, com pouco mais de 55 anos de idade. Uma carta de despedida que ele escreveu a este respeito é de partir os corações mais sensíveis.

Nos dois trabalhos acadêmicos que li recentemente envolvendo a obra do escritor - um deles escrito por Gladson de Oliveira Santos, "José Lins e a modernização da economia açucareira"; o outro de Carla de Fátima Cordeiro, "Pelos olhos de um menino. Os personagens negros na obra de José Lins do Rego" - embora em abordagens distintas, lá estava O Moleque Ricardo. Ricardo era íntimo de Carlinhos nas peripécias da bagaceira. Certamente, teria mais habilidades para essas estripulias, assim como ocorria com todos os moleques da senzala, que faziam tudo melhor do que os filhos da Casa Grande dos engenhos. Ricardo era um moleque especial. Diferente dos outros meninos da bagaceira, sabia ler, graças aos esforços de sua mãe. Eis que, num determinado momento - não lembro qual a motivação - ele resolve deixar o engenho Santa Rosa e vir para a cidade do Recife. Se quisermos aqui uma "essência" do texto O Moleque Ricardo, ela está na narrativa discursiva sobre a vida nos engenhos de cana-de-açúcar em contraposição à vida na cidade. Há uma dissertação de mestrado que trata exatamente sobre este assunto. Essa vida urbana proporcionada pela açucarocracia nordestina aos seus rebentos, aliás, irá se constituir num tema dos mais importantes quando se considera, por exemplo, a fase de decadência dos engenhos, uma vez que "enebriados" pela vida nas grandes cidades, os herdeiros se desinteressavam em tocar os negócios dos seus antepassados.

José Lins, por exemplo, tornou-se um homem de boemia e literatura. Terminou o curso de Direito com um "simplesmente", ou seja, a nota mínima exigida para a aprovação. Um dos piores momentos sua vida, foi quando exerceu um cargo de promotor numa cidade mineira, emprego conseguido por um parente. Em vários momentos de suas obras, fica claro a sua absoluta inapetência para a vida no eito, em substituição ao coronel José Paulino, cuja decadência ele apenas acompanha, de preferência deitado numa rede, lendo o Diário de Pernambuco. Não esconde, igualmente, sua inabilidade para as letras jurídicas. No Menino de Engenho, há relatos de sua volta ao Santa Rosa, onde uma tia sua insistia em perguntar-lhes, nas horas da refeição: Já pegou alguma causa, Carlinhos?

Aqui no Recife, Ricardo acabou por cometer alguns delitos e cumpriu pena em Fernando de Noronha. Mas, o mais interessante nessa história é que descobrimos algo curioso. Há uma possibilidade concreta - a partir do próprio texto - de Ricardo ter trabalhado na Companhia de Tecidos Paulista, aqui na cidade de Paulista, que pertencia à família Lundgren. Desta vez não se trata de ficção, mas de um relato fidedigno aos fatos. Quando voltou ao Engenho Santa Rosa - já de fogo morto e em franca decadência, em razão da chegada das usinas - Ricardo iria acompanhar os lamentos de Gilberto Freyre e José Lins do Rego pelo fim de um ciclo, o ciclo dos engenhos, da bagaceira, das safadezas com as mulatas, das licenciosidades entre senhores e escravos. A pesquisadora Carla de Fátima lembra, por exemplo, que em nenhum momento da obra de José Lins do Rego ele usa a palavra "prostituta", mas ela entende que mulata teria o mesmo significado. Numa época em que o cajado ainda funcionava, o coronel José Paulino mantinha umas quatro. Na realidade, era disso que eles sentiam saudades.

O Moleque Ricardo é o quarto volume dos romances que integram o chamado ciclo da cana-de-açúcar do escritor José Lins do Rego. Os anteriores são, pela ordem, Menino de Engenho, Doidinho, Banguê. Usina e Fogo Morto, apesar da remissão inevitável, não integram este ciclo. Logo após a publicação dessa crônica, comecei a ler uma dissertação de mestrado sobre o livro, cujo autor tentava fazer um link entre geografia e literatura a partir da obra do escritor paraibano. Talvez em nenhum outro texto de José Lins do Rego fique tão evidente essa relação entre campo e cidade quanto em O Moleque Ricardo. Aliás, o percurso recifense de Ricardo aqui na capital pernambucana, na realidade, é o mesmo percurso do escritor paraibano, que aqui se instalou para estudar Direito, depois de uma ligeira passagem pelo Ginásio Pernambucano.

Lá estão o Rio Capibaribe com suas pontes, a Rua da Aurora, o Pátio do Carmo, a Avenida Encruzilhada, os bairros alagados, com seus mocambos e palafitas. Possivelmente em função da influência de Gilberto Freyre, José Lins do Rego irá desenvolver uma relação muito sentimental em relação a essas edificações construídas pela população pobre do Recife. O encontro entre ambos ocorreu logo após a formatura de José Lins na Faculdade de Direito do Recife, como já enfatizamos. Três nomes foram determinantes na sua formação de escritor: José Américo de Almeida, Olívio Montenegro e Gilberto Freyre. Mas, como ele mesmo confessa, nenhum deles foi mais importante do que Gilberto Freyre, que exerceu o papel de mentor literário do jovem escritor paraibano, indicando a ele os livros certos para a sua formação literária, além do seu "capital simbólico", obtido em centros acadêmicos e nas viagens realizadas pelo exterior. Gilberto foi o homem responsável por sua "conversão" num ilustre homem de letras do seu regionalismo.

segunda-feira, 6 de agosto de 2018

Ou Lula ou nada

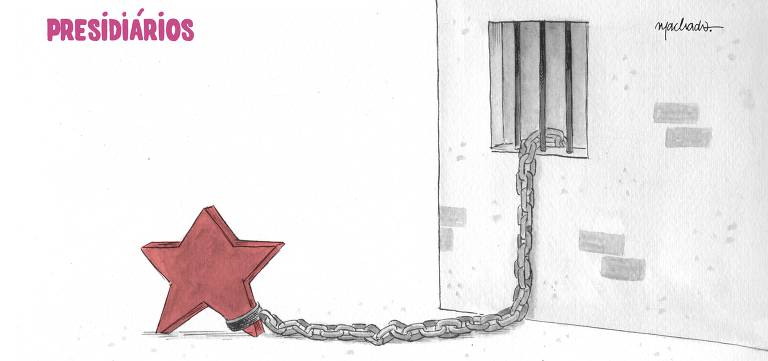

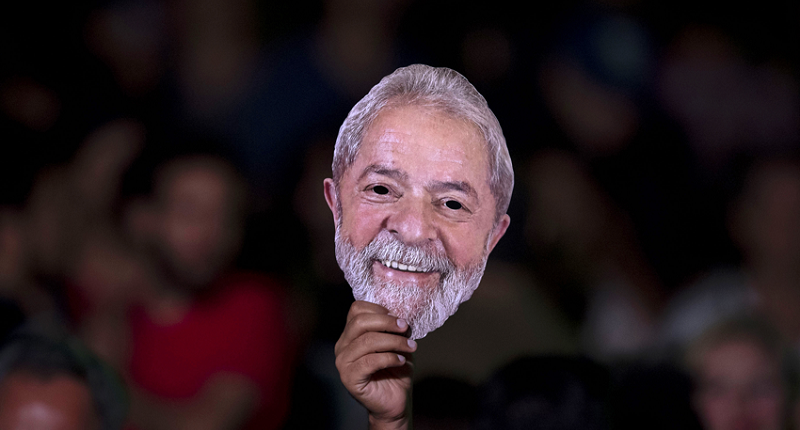

Acordo com PSB mostra que o que importa a Lula é a hegemonia na esquerda brasileira (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Semana politicamente animada esta, principalmente por conta das sabatinas eleitorais dos canais de televisão com alguns dos principais candidatos e pré-candidatos à presidência. A atenção dos interessados em política esteve, na maior parte dos dias, justamente concentrada em ver como se saíam os candidatos ante o jornalismo de emboscadas e pegadinhas em que se tornaram essas entrevistas presidenciais. Eu mesmo, já estava preparando uma coluna sobre como Bolsonaro se portou na arena do Roda Viva, objeto das mais variadas avaliações, quando, para mostrar que política não é só discurso e imagens, Lula e o PT completam uma trama política, que vinha há muito sendo urdida silenciosamente, e que culmina com um surpreendente acordo entre o PT e o PSB. Surpreende, antes de tudo, porque é um acordo em que um partido não entrega ao outro nada daquilo que se poderia esperar de alianças para se eleger ou para governar, como tempo de televisão ou cargos em uma chapa comum. Mas surpreende também por causa das suas consequências sobre candidaturas que, na prática, já estavam postas e nas ruas, e porque foi um movimento importante no xadrez eleitoral para a eleição presidencial de 2018, isolando Ciro Gomes à esquerda, logo depois que o convênio entre o PSDB e o assim chamado “centrão” (na verdade, a direita fisiológica) impediu que o pedetista expandisse para a centro-direita.

Concretamente, o movimento consistiu em dobrar as alianças partidárias dos candidatos do PT nos estados ao projeto nacional do partido que, segundo a sua Executiva Nacional, tem que ser em torno da candidatura de Lula, razão e centro de tudo. O que significou, em primeiro lugar, o sacrifício de algumas candidaturas de petistas aos governos de estados em troca de igual sacrifício de candidatos do PSB. Os exemplos mais notados foram a saída de Marília Arraes em Pernambuco, em favor de Paulo Câmara, versus o sacrifício de Márcio Lacerda em Minas Gerais, em favor de Pimentel. A entrega da cabeça de Marília Arraes foi, além de notável, clamoroso, pois não apenas se trata da única novidade política eleitoralmente importante do PT nestes tempos bicudos para o partido, como é fato que o governador Paulo Câmara foi um dos grandes articuladores da posição dominantemente antipetista do PSB quando do impeachment de Dilma Rousseff, inclusive liberando secretários para ir votar contra ela em Brasília.

Lacerda estrilou em uma veemente Carta aos Mineiros, decretando a sua “indignação, perplexidade, revolta e desprezo” com este acordo nacional. E garantiu que vai continuar na estrada. A militância de Arraes em Pernambuco não fez por menos e já inundou a “live” de Gleisi Hoffmann, nesta quinta-feira, na saída da visita a Lula na prisão, com gritos de apoio à sua candidata, além de ter iniciado em redes sociais digitais a campanha de que “eleição sem Marília é golpe”. Encantada por Lula, Marília Arraes vê em tudo isso uma chantagem do PSB pernambucano, que sequer consegue entregar uma aliança nacional e pediu a sua cabeça em troca de uma mera “neutralidade” eleitoral do partido. E prometeu resistir. Rebeliões à parte, até agora o martelo está batido. E quem o bateu foi Lula.

Em segundo lugar, o acordo garante que o PSB, o maior partido de centro-esquerda depois do PT, desista de uma possível aliança com Ciro Gomes. Tudo o que o PT recebeu efetivamente no acordo, para além da óbvia troca de cabeças, foi impedir que Ciro tenha acesso ao cobiçado tempo de televisão do PSB. É isso, afinal, o que a “neutralidade” do PSB pode significar. Desse modo, o candidato do PDT está isolado na sua tentativa de formar uma aliança de centro-esquerda em que ele, Ciro, esteja na cabeça da chapa. Sonho cultivado, inclusive, por algumas estrelas cintilantes do PT e por muitos intelectuais de esquerda, e para o qual Lula, como se vê, acaba de fechar as portas.

Para os seus militantes, o Partido dos Trabalhadores diz que tudo faz parte da construção de uma grande articulação de centro-esquerda que consiste em, conforme disse Gleisi Hoffmann na referida “live”, “resgatar uma aliança progressista e popular que é necessária para enfrentar o golpe”. É centro-esquerda, segundo ela, mas também inclui o PROS, que não poderia ter mais DNA e odor de “centrão”, e o PCdoB que, se definição programática ainda vale, é um partido bem à esquerda e nada de centro. Na verdade, é indisfarçável até para o lulista tatuado que se trata de mera luta concorrencial na esquerda para impedir que Ciro ocupe uma posição tão forte que possa ameaçar a hegemonia do PT.

Ultimamente, os brasileiros se autoconvenceram de que política é basicamente composta de narrativas, princípios e valores. Os lulistas vinham alimentando as narrativas heroicas de Lula no cárcere fascista e a contraposição épica entre as forças sombrias do golpe e o “campo popular”. Por trás das narrativas, cristalizaram-se convicções indiscutíveis, dogmas mesmo, sobre a eleição de 2018, agora que o PT não se via mais como um partido pragmático que aceitava alianças a torto e à direita (com o perdão do trocadilho), mas um partido de princípios. Eu os sintetizei como os três dogmas do petismo pós-pragmático e são eles:

Lula tem algo entre 15-30% dos votos para presidente e transfere, no mínimo,15% para o seu ungido, não importa quem ele seja nem em que momento a unção aconteça. Juntando-se os 15% de Lula com mais uns caraminguás que a pessoa conseguir, o ungido estará certamente no segundo turno.

O PT é o mar em que todos os rios da esquerda devem desaguar. O contrário é uma impossibilidade ontológica. O destino do PT é ser apoiado, não apoiar. E quem quiser o apoio de Lula e do PT deve dobrar os joelhos, penitente, e repetir, compungido, 300 vezes, “foi golpe” e “Lula é preso político”.

O PT é mais importante que a esquerda e o destino de Lula é mais importante que o PT. Como Lula está sofrendo uma injustiça que clama aos céus, fiat iustitia (ad Lulam), et pereat mundus. Aliás, o mundo já pereceu e a democracia já acabou, de modo tal que a única forma de que sejam restaurados é dando a Lula uma chance leal de ser reconduzido à presidência nos braços do povo.

Diferentemente da militância que aderia a certas narrativas até ontem, Lula parece não se importar em perder eventualmente a eleição para a direita ou a extrema-direita, o que se torna uma possibilidade ainda mais plausível, ou em perder o argumento de que o PT é um bom sujeito traído pelos amigos e enganado pelas más companhias, que os petistas adoram. A única coisa que realmente lhe importa seria perder a hegemonia na esquerda brasileira. Está definitivamente implantado o lulo-nihilismo, que entrará para as enciclopédias de política com a seguinte definição: Diz-se da posição política, surgida em meados de 2018, cuja bandeira era “ou Lula ou nada”. Do ponto de vista afirmativo, consistia em uma convicção de que a eleição só seria legítima e justa se a candidatura de Lula fosse reconhecida pela autoridade eleitoral, enquanto, por outro lado, firmava a compreensão de que a candidatura de Lula era mais importante: a) do que as chances eleitorais do PT ou da esquerda; b) as eleições; c) o futuro governo do país nos próximos 4 anos. Por um tempo até, houve ainda espaço para um nihilismo retórico e estratégico, que significava que o PT se agarrava taticamente ao nome de Lula, negando haver plano B, até que não houvesse outra alternativa a não ser indicar um “representante de Lula”, um Lula substitutivo, para constar n célula eleitoral, mas com chances de ganhar a eleição. Parece que até esse nihilismo mais moderado, retórico, foi vetado esta semana. Agora é ou Lula ou Lula.

Para o militante, política é narrativa, é épica, é luta do bem contra o mal, é protagonista enfrentando antagonista. Para os políticos, política é narrativa, sim, mas só quando lhes convém, quando precisam convencer corações e mentes. A maior parte do jogo, entretanto, passa longe disso, nos bastidores, nas articulações e negociações, no xadrez dos arranjos e jeitinhos. Quando as negociações e as narrativas convergem, é perfeito e todo mundo fica feliz, ativistas e articuladores. Mas quando colidem, como agora, que se danem as dramaturgias, as imagens, as lindas palavras de ordem. Os militantes, então, que se virem para arrumar um novo enredo, novos papéis, novas falas, novos desfechos capazes de dar conta da nova situação, imposta pelos fatos e pelas vontades.

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

domingo, 5 de agosto de 2018

Crônica: 433 anos de Jampa

José Luiz Gomes

Neste sábado João Pessoa está em festa. A capital do Estado da Paraíba comemora 433 anos e homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora das Neves. O evento reúne atrações profanas e religiosas, devidamente divulgadas pela prefeitura, que tratou também de desviar o trânsito, interditar algumas vias, tudo no sentido de assegurar o bom andamento do evento. O comendador Arnaldo já avisou que daremos uma pausa nas visitas durante o Festival Caminhos do Frio, na região do Brejo Paraibano, para prestigiar o evento de Jampa. Arnaldo é um grande saudosista desta festa. Conhece-a muito bem, desde os tempos de suas Bagaceiras de estudante em João Pessoa. Não curte mais a festa como fazia em outros tempos, mas, como bom católico, não deixa de prestigiar a festa da padroeira.

Segundo ele houve um processo de grande descaracterização do evento. Foram abolidos não apenas percursos, mas atividades importantes. Como ele enfatiza, a festa das Neves sem a Bagaceira não é festa das Neves. Popular mesmo era aquela festa das Neves que envolvia a gente humilde dos bairros periféricos da capital, como o Baixo Roger. É como se a festa das Neves tivesse ganhado ares de festa de rico, ou, em última análise, de gente de classe média. Ele mesmo conta que chegava logo cedo, ficava em bodegas conhecidas, com seus amigos da confraria de outrora. Enchia a cara e se entregava aos pecados mais profanos. Quando criança, cumpria uma rotina, sempre acompanhado de sua avó, uma devota fervorosa.

Essas mudanças ocorreram depois que um arcebispo ultraconservador assumiu a Diocese. O clérigo chegou a apoiar o golpe que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff(PT) da Presidência da República. Durante a sua gestão, introduziu as mudanças que contribuíram para acabar com o que havia de melhor na festa, de acordo com o comendador. Um preconceito contra pobres, cornos e mulheres infiéis. Havia uma famosa buchada de Dona Zilda que, de tão gostosa, atraía de carroceiros às moçoilas intelectualizadas. O mais gostoso mesmo, segundo Arnaldo, era entupir a bexiga de cerveja e mijar na Ladeira da Borborema, que ficava exalando aquele odor característico durante dias.

sexta-feira, 3 de agosto de 2018

Crônica: Vilas Operárias

Entender

a concepção, organização e dinâmica das chamadas vilas operárias e núcleos

fabris - este último para identificar os

assentamentos de operários mais afastados dos perímetros urbanos - sempre

esteve entre as nossas preocupações. Desenvolvo vários projetos sobre o assunto,

alguns deles já devidamente concluídos, aguardando a oportunidade de uma maior

divulgação. Como as relações entre patrões e operários, nas fábricas, envolvem

ralação de controle e disciplina, não é incomum encontrarmos o filósofo Michel

Foucault em todos os estudos sobre o assunto. Ele aparece no trabalho de Telma

de Barros Correia, Pedra, Plano e Cotidiano Operário no Sertão, assim como no

trabalho de José Sérgio Lopes Leite, que estudou a vila operária mantida pela

Companhia de Tecidos, localizada no município de Paulista, na região

metropolitana do Recife.

Na

realidade, como observa Telma de Barros Correia, as vilas operárias não são um

fenômeno tipicamente brasileira ou latino americano. Elas também foram comuns

nos Estados Unidos e no continente europeu. Há, igualmente, uma tendência de

associá-las à indústria têxtil, o que se traduz, igualmente, num equívoco.

Outras atividades produtivas também ergueram suas vilas operárias, como

ferrovias e usinas, por exemplo, além de outros ramos industriais. Em todos os

casos, sempre na mesma perspectiva de controle e disciplinamento da vida e das

atitudes dos operários. Isso se tornava perceptível até mesmo na distribuição

geográfica e na arquitetura das construções, que permitiam a vigilância

constante do capitão da indústria ou dos seus vassalos. Em Paulista, por

exemplo, existiam milícias armadas, não institucionalizadas, para manter a “ordem social”.

O

inglês Robert Owen promoveu uma discreta ação de eliminação das circunstâncias

que julgava corruptoras em New Lanark - afastando do local, por exemplo, pubs e

mercearias - ao passo que Delmiro Gouveia adotou a prática de inspecionar as ruas de

Pedra diariamente, distribuindo recriminações e multas àqueles que considerava

estarem agindo irregularmente. No controle do desempenho operário no trabalho,

Owen criou o monitor silencioso - um pedaço de madeira mantido junto ao

trabalhador, pintado com cores diferentes conforme seu desempenho no dia

anterior -, já Delmiro, ao flagrar operários cometendo faltas, repreendia-os

energicamente, chegando a espancá-los e prendê-los ao “tronco” - árvores

situadas em frente à fábrica - por longas horas, ainda de acordo com Telma de Barros. Portanto, instrumentos

diferentes serviam a objetivos semelhantes.

Michel Zaidan Filho: O principal inimigo do PT é o PT

Assim

como erraram no passado, criando uma cizânia interna em suas fileiras e

arrostando uma derrota, mais uma vez o Partido dos Trabalhadores, em

Pernambuco, se arrisca em uma nova derrota. Nada justifica (e nem garante) entregar

de "bandeja" uma candidatura competitiva e de oposição ao atual

sátrapa da administração estadual, em troca de nada, ou quase nada: a

desistência da candidatura do candidato mineiro do PSB às eleições estaduais de

Minas Gerais. Ou, quem sabe, a vice candidatura de Luciana Santos, pela

renúncia da candidatura de Manuela D’Avila à presidência da República. Em ambos

os casos, é trocar um bilhete premiado por uma nota falsa de 3 reais.

A

candidatura de Marília Arraes não pertence mais à Executiva Nacional do PT, nem

a Humberto Costa ou João Paulo. Menos ainda, ao triste e bizarro governador

(andor difícil de ser carregado). Pertence aos 230 delegados que votaram a

favor de sua indicação à candidata ao governo do estado. Esse partido precisa

aprender a respeitar as suas instâncias deliberativas estaduais ou municipais.

Acabar de uma vez com o expediente burocrático, administrativo, de interferir

pelo alto nas decisões coletivas de seus comitês e colegiados. Nem os partidos

comunistas - da 3a Internacional - agiam com tamanho desplante e desprezo em

relação aos seus filiados.

Acabou-se há muito tempo o famigerado

"centralismo democrático". Ou se respeita a decisão de suas

instâncias coletivas, ou esse partido está fadado a se esfacelar e amargar

derrotas. A pior delas, a interna. A prevalecer a decisão de desestimular a

candidatura aprovada na última plenária estadual, a recomendação é uma só: não

votem na chapa majoritária da aliança PSB-PT. Façam um voto

"camarão". Votem nos deputados estaduais e federais do partido, mas

degolem a chapa majoritária. Ninguém pode ser obrigado a votar nos inimigos,

nos trânsfugas, nos carreiristas do partido, em nome de uma aliança imoral, sem

princípios, como essa que está se tramando em Pernambuco, em troca da

neutralidade do PSB nacional nas eleições presidenciais.

Michel Zaidan Filho é filósofo, historiador, cientista político, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos Eleitorais, Partidários e da Democracia - NEEPD-UFPE

Farmacologia constitucional

Em um país que se

diz democrático direito, existem os chamados remédios constitucionais, que

visam proteger e tutelar direitos dos cidadãos. Entre os remédios, o de maior

amplitude é o habeas corpus.

A expressão habeas corpus, literalmente

significa “tome o corpo”. Assim, o paciente (expressão atribuída a quem o

habeas corpus visa proteger ou tutelar direitos) se apresenta ao juiz para ser

julgado. O objetivo do habeas corpus é proteger ou tutelar a liberdade física.

É assim que recepciona a atual Constituição Federal em seu Art. 5º, LXVIII. Com

relação ao seu papel, dizia Pontes de Miranda: “Só os sofismas desabusados, a

trica e o subjetivismo impenitente podem ver nas expressões liberdade pessoal,

protegida pelo habeas corpus, outro significado mais amplo que o de liberdade

física”.

Com o fim do

Brasil Império, os republicanos ainda antes da Constituição de 1891, elaboraram

o Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, que assim dizia: “As formas mais

singelas, mais prontas, a de maior eficácia foram adotadas; e, como sólida

garantia em favor daquele que sofre constrangimento, ficou estabelecido o

recurso para o Supremo Tribunal Federal, em caso de denegação de ordem de

habeas corpus. Tanto quanto é possível e dentro dos limites postos à previsão

legislativa, ficou garantida a soberania do cidadão. E é esse certamente o

ponto para onde deve convergir a mais assídua de todas as preocupações do

governo republicano. O ponto de partida para um sólido regime de liberdade está

na garantia dos direitos individuais”. O Decreto serviu de inspiração aos

legisladores da Constituição de 1891.

Vivemos tempos sombrios e alguns momentos

de insegurança jurídica. Direitos que foram conquistados com muita luta, hoje

estão sendo banalizados e desrespeitados. Muitos acreditam que ultrajando o

direito do outro pode ser feito justiça. Acontece que quem corrobora com as

atrocidades promovidas pelos entes públicos contra

qualquer cidadão, deve também concordar quando for praticada contra si, ou com

pessoas que lhe são próximas. Ovacionar o arbítrio é referendar práticas da

barbárie.

Hely Ferreira é cientista político.

quinta-feira, 2 de agosto de 2018

quarta-feira, 1 de agosto de 2018

terça-feira, 31 de julho de 2018

É possível vários juízes julgarem da mesma maneira...errada?

Incapaz de concretizar os direitos da maioria da população, o Judiciário passa por uma séria crise de legitimidade (Arte Andreia Freire)

Muitos acreditam, ou são levados a acreditar, que uma decisão judicial confirmada por vários juízes tende a estar correta. Esse pensamento, porém, não passa de um sofisma. Trata-se de um argumento, com estrutura interna inconsistente (quanto não deliberadamente enganosa), que tem o objetivo de produzir uma ilusão que substitui a verdade, sempre mais complexa.

Motivos não faltam para diversos juízes errarem ao decidir sobre uma mesma causa. Desde acordos explicitamente espúrios a fenômenos muito mais sutis. Da má-fé à ingenuidade. De déficits cognitivos a falsas compreensões, plenamente justificadas, da realidade. Da ignorância sobre fatos ou direito à distorções teóricas com finalidade de atender a crenças compartilhadas pelos julgadores.

O objetivo deste breve texto é expor, ainda que brevemente, alguns desses fenômenos, que levam a constantes sequências de erros, deliberados ou não, nos julgamentos.

Da tradição autoritária em que estão inseridos os intérpretes brasileiros

Há uma explicação hermenêutica para diversas decisões contrariarem, ainda que inconscientemente, a Constituição da República e o respectivo projeto de realização dos direitos e garantias fundamentais (aquilo que o jurista italiano Luigi Ferrajoli chamou de conteúdo material/substancial da democracia). A aplicação (função que é sempre criativa) do direito está condicionada pela tradição em que os intérpretes estão inseridos.

Existe uma diferença ontológica entre o “texto de lei” e a “norma” produzida pelo intérprete (no Brasil, por todos, Lenio Streck a partir das lições de Martin Heidegger). A norma é sempre o produto da ação de um intérprete, por sua vez, condicionado por uma determinada tradição. Em outras palavras, a compreensão e o modo de atuar no mundo dos atores jurídicos ficam comprometidos em razão da tradição em que foram lançados. Intérpretes autoritários carregam uma pré-compreensão inadequada à democracia (em especial, a crença no uso da força em detrimento do conhecimento e o medo da liberdade) e, com base em seus preconceitos, suas visões de mundo e nos valores em que acreditam, produzem ações e normas autoritárias, mesmo diante de textos legais tendencialmente democráticos. Determinados casos penais, portanto, que deveriam receber decisões adequadas à democracia, não raro são decididos em desconsideração aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição.

No Brasil, os atores jurídicos estão lançados em uma tradição autoritária que não sofreu solução de continuidade após a redemocratização formal do país com a Constituição da República de 1988. A naturalização da desigualdade e da hierarquização entre as pessoas, um dos legados da escravidão, por exemplo, continua a ser percebida na sociedade brasileira e, em consequência, também influencia a atuação dos atores jurídicos.

Ao contrário da Argentina e do Chile, em que a repressão subterrânea à oposição política dominou o processo de controle e eliminação da oposição política, aqui o sistema de justiça foi o locus privilegiado para a persecução política e a eliminação dos adversários do regime autoritário. Os atores jurídicos brasileiros, salvo raríssimas exceções, serviram sem constrangimento ao projeto de repressão da ditadura civil-militar instaurada em 1964, como antes já haviam servido à ditadura do Estado Novo (registre-se, por oportuno, que o Código de Processo Penal de 1941, ainda em vigor no Brasil, é praticamente uma cópia do Códice Rocco de orientação fascista). E essas mesmas pessoas continuaram a exercer poder nas agências do sistema de justiça após a redemocratização.

Ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelos ditadores brasileiros e juízes que tanto se acostumaram com o arbítrio quanto relativizaram violações graves de direitos humanos, por exemplo, continuaram a ditar os rumos da jurisprudência produzida após a Constituição da República, que pretendia servir de base normativa à democratização do país. Mas não só. Essas mesmas pessoas ficaram responsáveis pelos processos de seleção e formação dos novos juízes.

Em apertada síntese: não se pode pensar a atuação do Poder Judiciário (e entender como decisões flagrantemente contrárias ao projeto democrático se repetem) desassociada da tradição em que os magistrados estão inseridos. Há uma relação histórica, teórica e ideológica entre o processo de formação da sociedade brasileira (e do próprio Poder Judiciário) e as práticas observadas na Justiça brasileira. Pode-se apontar que em razão de uma tradição autoritária, marcada pelo colonialismo e a escravidão, na qual o saber jurídico e os cargos no Poder Judiciário eram utilizados para que os rebentos da classe dominante (aristocracia) pudessem se impor perante a sociedade, sem que existisse qualquer forma de controle democrático dessa casta, gerou-se um Poder Judiciário marcado por uma ideologia patriarcal e patrimonialista (poder-se-ia dizer até aristocrática), constituída de um conjunto de valores que se caracteriza por definir lugares sociais e de poder, nos quais a exclusão do outro (não só no que toca às relações homem-mulher ou étnicas) e a confusão entre o público e o privado somam-se ao gosto pela ordem, ao apego às formas e ao conservadorismo, o que, não raro, leva a decisões em contrariedade à Constituição de 1988 e, portanto, erradas.

Do comodismo crônico

No Brasil, motivos não faltam para os juízes brasileiros extrapolarem o dever-poder previsto na Constituição, ultrapassarem as suas funções constitucionalmente delimitadas, naquilo que hoje se conhece por “judicialização da vida”. Fenômeno que se torna ainda mais grave sempre que, na vida judicializada, os direitos e garantias fundamentais são violados sem maiores constrangimentos. Do conservadorismo exacerbado de alguns ao vanguardismo capenga de outros, do pedantismo distanciador de muitos ao mau-caratismo de poucos, sem excluir a responsabilidade das faculdades de direito e a baixa qualidade do ensino jurídico, não faltam explicações para o fato de juízes, de norte a sul do país, abandonarem os limites de atuação impostos pelo Estado Democrático de Direito.

Um desses motivos é ligado à burocratização da carreira: o comodismo crônico, identificado por Raul Zaffaroni. Esse fenômeno está relacionado ao desejo de ascensão e estabilidade funcional. O juiz, para não criar dificuldades em sua carreira, procura não contrariar o sistema, decidindo mesmo em contrariedade à lei ou reproduzindo teses ainda que equivocadas para evitar a colisão direta com a opinião de outros juízes, de lideranças políticas ou de grupos econômicos que detêm os meios de comunicação de massa que podem criar obstáculos à vida funcional do mesmo.

O comodismo crônico é, então, uma espécie de “reação preventiva” contra a ameaça de sanções, afastamentos, pressões policiais ou políticas, bloqueio de ascensões/ promoções, campanhas difamatórias e outros instrumentos de pressão e controle ideológico das decisões. Para evitar problemas, alguns juízes dispensam a tarefa de pensar (há nesses juízes um pouco de Eichmann), reproduzem teses e decisões (ainda que equivocadas) e sempre buscam não contrariam o sistema.

Tentação populista

A esperança depositada no Poder Judiciário, que a Constituição de 1988 prometeu transformar em guardião da democracia, cede rapidamente diante do indisfarçável fracasso do Sistema de Justiça em satisfazer os interesses daqueles que recorrem a ele. Torna-se gritante a separação entre as expectativas geradas e os efeitos da atuação do Poder Judiciário no ambiente democrático. Não raro, para dar respostas (ainda que meramente formais) às crescentes demandas, o Poder Judiciário recorre a uma concepção política pragmática que faz com que ora se utilize de expedientes técnicos para descontextualizar conflitos e sonegar direitos, ora recorra ao patrimônio gestado nos períodos autoritários da história do Brasil para manutenção da ordem.

Não obstante, na medida em que cresce a atuação do Poder Judiciário (ainda que essa atuação não atenda às expectativas geradas), diminui a ação política, naquilo que se convencionou chamar de ativismo judicial. Esse quadro está a indicar um aumento da influência dos juízes e tribunais nos rumos da vida brasileira, fenômeno correlato à crise de legitimidade de todas as agências estatais e ao crescimento do sentimento de desconfiança em relação à Justiça.

Percebe-se claramente que o Sistema de Justiça tornou-se um locus privilegiado da luta política, o que torna a escolha dos ministros dos tribunais superiores (ou seja, dos tribunais com competência em todo território nacional e que produzem as decisões que servem de diretrizes/modelos para todos os órgãos do Poder Judiciário) um ponto sensível (embora, constantemente negligenciado) no processo de construção da democracia brasileira (democracia aqui entendida em seu sentido material, como efetiva participação popular na produção das decisões fundamentais à República somada ao respeito incondicional aos direitos fundamentais).

A burocratização, marcada por decisões conservadoras em um contexto de desigualdade e insatisfação, e o distanciamento da população fazem com que o Judiciário seja visto como uma agência seletiva a serviço daqueles capazes de deter poder e riqueza. Se por um lado, pessoas dotadas de sensibilidade democrática são incapazes de identificar no Poder Judiciário um instrumento de construção da democracia; por outro, pessoas que acreditam em posturas fascistas (na crença da força em detrimento do conhecimento, na negação da diferença, etc.) aplaudem juízes que atuam a partir de uma epistemologia autoritária. Não causa surpresa, portanto, que considerável parcela dos meios de comunicação de massa, a mesma que propaga discursos de ódio e ressentimento, procure construir a representação do “bom juiz” a partir dos seus preconceitos e de sua visão descomprometida com a democracia.

Não se pode esquecer que “o sistema midiático tem a capacidade de fixar sentidos e ideologias, o que interfere na formação da opinião pública e na construção do imaginário social”, como afirma Dênis de Moraes. Assim, o “bom juiz”, construído/vendido por essas empresas de comunicação e percebido por parcela da população como herói, passa a ser aquele que considera os direitos fundamentais como óbices à eficiência do Estado (ou do mercado). Para muitos, alguns por ignorância das regras do jogo democrático, outros por compromisso com posturas autoritárias, o “bom juiz” é justamente aquele que, ao afastar direitos fundamentais, nega a concepção material de democracia.

Note-se que o distanciamento em relação à população gerou em setores do Poder Judiciário, mesmo entre aqueles que acreditam na democracia, uma reação que se caracteriza pela tentativa de produzir decisões judiciais que atendam à opinião pública (ou, ao menos, aos anseios externados através dos meios de comunicação de massa). Tem-se o chamado “populista judicial”, isto é, o desejo de agradar ao maior número de pessoas possível através de decisões judiciais (ou, mais simplesmente, a opinião pública construída pelos meios de comunicação de massa), como forma de democratizar a Justiça aos olhos da população, mesmo que para tanto seja necessário afastar direitos e garantias previstos no ordenamento. Assim, juízes de todo o Brasil passaram a priorizar a hipótese que interessa à mídia ou ao espetáculo em detrimento dos fatos que podem ser reconstruídos através do processo.

Da racionalidade neoliberal

Também a compreensão do funcionamento da racionalidade neoliberal, entendida como “nova razão de mundo” (Laval e Dardot), pode servir para explicar porque tantos juízes decidem do mesmo modo: todos contrários à Constituição. Com o empobrecimento subjetivo e a mutação do simbólico produzidos pela razão neoliberal (os únicos objetivos são o enriquecimento dos que já são ricos e a realização dos desejos do mercado, isso ao mesmo tempo em que o egoísmo foi elevado a virtude), que leva tudo e todos a serem tratados como objetos negociáveis, os valores da jurisdição penal democrática (“liberdade” e “verdade”) sofrerem profunda alteração na subjetividade de muitos juízes. Basta pensar, por exemplo, no alto número de prisões contrárias à legislação (como nos casos de prisões decretadas com o objetivo de forçar “delações”), nas negociações entre acusadores e acusados em que “informações” (por evidente, apenas aquelas “eficazes”, ou seja, que confirmam a hipótese acusatória) são trocadas pela liberdade dos imputados, dentre outras distorções que levam a reiteradas decisões judiciais materialmente inconstitucionais.

A racionalidade neoliberal altera também as expectativas acerca do próprio Poder Judiciário. Desaparece a crença em um poder comprometido com a realização dos direitos e garantias fundamentais. O Poder Judiciário, à luz da razão neoliberal, passa a ser procurado como um mero homologador das expectativas do mercado (em especial, do mercado financeiro) ou como um instrumento de controle dos indesejáveis, sejam os pobres, que não dispõem de poder de consumo, sejam aquelas pessoas identificadas como inimigos políticos do projeto neoliberal.

Conclusão

Na democracia, porém, os direitos fundamentais de todos (culpados ou inocentes, desejáveis ou odiáveis) devem ser respeitados. A atuação dos magistrados não pode ser pautada pelos desejos do mercado ou mesmo das maiorias, sob pena de inviabilizar o direito das minorias e o conteúdo substancial da democracia. O Poder Judiciário deve voltar a atuar como uma garantia contra a opressão, inclusive contra abusos promovidos pela maioria. Deve voltar a ser, portanto, contramajoritário.

Mais do que isso: para assegurar o direito de um, o Poder Judiciário pode (e deve) julgar em sentido contrário à vontade de todos os demais. Dito de outra forma: os direitos fundamentais funcionam (ou deveriam) como trunfos tanto contra as maiorias de ocasião quanto contra projetos autoritários, e cabe (ou deveria caber) ao Poder Judiciário assegurar não só esses direitos como também a própria democracia.

Em suma, a tradição em que os atores jurídicos estão inseridos, as práticas autoritárias e conservadoras, a burocratização e a adesão à racionalidade neoliberal são fatores que fazem com que vários juízes constantemente produzam decisões equivocadas e não contem com a confiança da sociedade brasileira. Percebido como uma agência estatal seletiva, voltada somente aos interesses da elite (os detentores do poder político e do poder econômico, certo que na atual quadra história o poder político e poder econômico são exercidos pelas mesmas pessoas), incapaz de concretizar os direitos da grande maioria da população, o Poder Judiciário passa por uma séria crise de legitimidade. Crise agravada pelo fato de que as tentativas de satisfazer a opinião pública, com a adoção de medidas judiciais que contam com o apoio dos meios de comunicação de massa, tem resultado em violações aos direitos fundamentais, que deixam de funcionar como limites à opressão do Estado e das maiorias, colocando em risco a própria democracia.

Diante desse quadro, para evitar frustrações, é importante reconhecer que o Poder Judiciário é incapaz de substituir a luta política. Os membros desse poder, na condição de agentes políticos, devem reconhecer essa luta. Para tanto, precisam se interpretar, compreender o contexto em que atuam, seus preconceitos e suas limitações, como forma de romper com a tradição em que estão inseridos e reconquistar a legitimidade perdida (quiçá construir uma legitimidade que nunca existiu). Impõe-se, pois, trabalhar pelo resgate da política como meio de satisfação das potencialidades humanas e, ao mesmo tempo, atuar sempre voltados à concretização do projeto constitucional e ao respeito aos limites legais e éticos impostos pelo Estado Democrático de Direito. Isso, por sua vez, significa assumir a função do Poder Judiciário no jogo democrático, de assegurar o respeito aos direitos fundamentais e acomodar os conflitos, e zelar pela divisão das responsabilidades nesse processo de reconstrução da democracia brasileira.

RUBENS R.R. CASARA é juiz de Direito do TJRJ e escritor. Doutor em Direito e mestre em Ciências Penais. É professor convidado do Programa de Pós-graduação da ENSP-Fiocruz. Membro da Associação Juízes para a Democracia e do Corpo Freudiano

(Publicado originalmente no site da Revista Cult)

Durval Muniz: As tempestades que habitam os paraísos: reflexões em torno das utopias no mundo contemporâneo

Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer se afastar de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa aos nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. (Walter Benjamin, Teses sobre o conceito de história)

Walter Benjamin, em 1940, vivendo, o que ele nomeou, de um momento de perigo, escreveu esse texto, que o acompanhou durante toda a travessia dos Pirineus, em uma pasta de couro, para ser testemunha de seu suicídio, na fronteira entre França e Espanha, por onde tentava escapar do avanço das tropas nazistas. Para ele, o futuro se fechara definitivamente. Emparedado nas fronteiras de um presente aterrador, o desejo de morte prevaleceu sobre a pulsão de vida. Perseguido pela ameaça de morte, a ela se entrega como a única linha de fuga, o único gesto de resistência e rebelião possível: negar ao inimigo o prazer de sua morte, de seu sofrimento, de sua humilhação e degradação. Naqueles dias, em que o futuro era incerto, em que os horizontes eram sombrios e tempestuosos, Benjamin não deixou de alimentar, a seu modo, a utopia. Mas, em suas Teses sobre o conceito de história, nos alerta de que, para que as utopias ainda fossem possíveis, deveríamos estabelecer uma outra relação com os tempos, deveríamos reformular o conceito de tempo que emergiu na modernidade, que fora e era reafirmado e refigurado pelo historicismo, um tempo vazio e homogêneo, um tempo linear e processual, um tempo que como uma flecha apontada para o futuro, era visto como um processo inexorável do qual nada, nem ninguém escaparia, tempo universal e universalizante. Para que as utopias ainda fossem possíveis, paradoxalmente, era fundamental, para Benjamin, que rompêssemos com a visão de tempo presente nos pensamentos e projetos utópicos.

Para um filósofo que tinha no pensamento judaico uma das matrizes de suas ideias, o messianismo e o profetismo, traços destacados dessa tradição de pensamento, não deveria ser os elementos definidores de uma proposta utópica. Benjamin não podia ignorar que o formulador da própria noção de utopia, Thomas Morus, era um homem religioso, um cristão e católico, canonizado como mártir de sua crença. Há na própria palavra utopia uma tensão entre os significados que o termo adquiriu, a partir da publicação da obra de Morus, e os sentidos que a etimologia concede a essa palavra. Morus inventou a palavra que daria nome à sua ilha paradisíaca, onde os homens viviam sob uma ordem social perfeita, lançando mão das palavras gregas Ou (não, nenhum) e Topos (lugar), ou seja, lugar nenhum ou nenhum lugar. Desde o século XVI, quando foi inventada, a palavra utopia carrega essa dupla significação: ela pode ser um lugar perfeito e paradisíaco, como pode ser lugar nenhum. Ela pode ser a presença pletórica do perfeito ou a total ausência de presença. Benjamin, um melancólico, como Morus, partilhava com o filósofo e homem de estado inglês, da enorme desconfiança na possibilidade de haver paraísos terreais. Morus era um homem de fé, um homem crente na perfeição divina e, por corolário, na imperfeição humana, na incapacidade humana de construir a perfeição, apanágio do Senhor. Daí a ironia e o ceticismo presente em uma obra que foi lida, mais tarde, notadamente a partir do século XVIII, como o anúncio da possibilidade, no futuro, da existência de formas perfeitas de organização social. Para Morus, utopia era mais lugar nenhum, do que algum lugar, era mais ausência, que presença.

Para Benjamin, a fragilidade dos pensamentos utópicos de seu tempo, como aquele que movia a social-democracia, como a leitura que a social-democracia alemã fazia do marxismo, era, justamente, esse caráter futurista, esse caráter messiânico, teleológico e teológico dado projeto utópico. O que Benjamin criticava era a prevalência do futuro como tempo reitor das temporalidades modernas, tal como foi abordado por Reinhart Koselleck. O que Benjamin contestava era projetos utópicos que ignoravam o agora, o presente, que não conseguiam se deter diante dos mortos, das carnificinas, das ruinas, dos fragmentos do passado. Impelidos pela grande utopia da modernidade, a utopia do progresso constante e sem limites, os homens viravam as costas para o passado, viviam alienados no presente, com os olhos voltados para um futuro que, inexoravelmente lhes escapa, já que seu horizonte não cessa de se deslocar para a frente. Mesmo quando, como o anjo de Klee, são colocados diante do cumular de crimes e destruição que a história dos vencedores significa, os homens não conseguem ter com eles qualquer relação ou compromisso, pois as tempestades que sopram da busca por paraísos impele cada um a seguir em frente, a se deslocar em direção a esse lugar nenhum, a esse não lugar que é o futuro. Em busca do futuro, em busca da realização de uma utopia, os homens calcam sob os pés os cadáveres, os trapos de bandeiras e as fagulhas de esperança que jazem sob as cinzas das batalhas. Arrastados pelos fortes ventos das mudanças, do progresso, do desenvolvimento, da civilização, da evolução, da revolução, os homens e mulheres não param para mirar o passado, para olhar em seu entorno, deixam atirados na margem dessa grande estrada da história, que todos dizem conhecer e seguir, outroras e agoras que poderiam servir para a construção desse futuro, que se espera encontrar pronto ou se espera fabricar com materiais totalmente novos. Apressados para se chegar ao paraíso perdido e de novo prometido, retirasse do caminho às custas de muita violência, de muitas carnificinas e genocídios, aqueles que se colocam na passagem, aqueles que impedem e tentam barrar a chegada a esse lugar de perfeição e justiça.

Como vimos, nos séculos XIX e XX, as utopias podem ser assassinas, podem ser genocidas, podem ser exterminadoras. Como todo parto, parir o futuro, e de maneira veloz, requer muita dor e sofrimento. Ao longo dos dois últimos séculos, em nome de um futuro de perfeição que viria, em nome da civilização e do progresso, em nome do desenvolvimento e da revolução, muitas matanças de seres humanos, muitas matanças de animais, muita destruição da natureza e dos objetos, foram realizadas. E nome da construção de um corpo social perfeito, muitos corpos humanos e não humanos tombaram mutilados e feridos. Benjamin nos faz ver que, além dessas mortes que podemos testemunhar no agora, no presente, esses mortos são os herdeiros de milhões de outros mortos que jazem esquecidos e silenciados nas cinzas da história. Para o filósofo alemão, a redenção da humanidade, no futuro, só era possível com a redenção do passado, no presente. O futuro não é um tempo que está a nossa frente e ao qual se deve perseguir. O futuro habita o agora, habita a agulha de cada instante, é neles que o futuro se decide. Não haverá futuro de paz, com um agora, com um presente de mortes e assassínios. Não haverá um futuro de justiça, sem que façamos agora justiça aos que vivem e aos que morreram. Não haverá futuro de esperança, se o presente for de espera e o passado for desesperado. Não haverá futuro de bonança, sem que o presente seja de dádiva e o passado de dívida. Temos uma dívida com aqueles que vieram antes de nós e que sonharam futuros outros, temos uma dádiva de sonhos e desejos a fazer e partilhar com os que vivem agora. Utopia como espera por um por vir é uma fuga do devir, do vir a ser do tempo que se dá agora.

O compromisso e tarefa do historiador não é imaginar e propor futuros que se perdem e se sustém nas brumas de um horizonte incerto. Sonhar, desejar, imaginar, criar é fundamental para a vida humana, mas esses gestos devem ser feitos com os pés assentados na terra e não como anjos que têm o dom do voo e do sobrevoo. Todas as vezes que os homens tentaram sobrevoar a história, as asas eram de cera e como Ícaros desabaram de seus sonhos e de suas nuvens para quedas catastróficas. Quando miramos a história, quando a encaramos de frente, quando paramos para examiná-la de perto e com vagar, ao invés de planar em seu entorno, nos tornamos mais céticos e mais prudentes em embarcar em voos rasantes e arriscados sobre os tempos. A história humana não favorece visões paradisíacas. Talvez como em Morus, o lugar de perfeição se revele um não lugar, um lugar varrido por constantes tempestades. Além de sofrer de futurismo, as utopias tendem a pensar um tempo de perfeição onde a história entraria em êxtase. Alcançada a ilha da fantasia, o tempo sofreria uma paralisia e, como no paraíso bíblico, a morte não teria presença, os corpos seriam incorruptíveis e sequer saberiam de suas vergonhas. Por isso Benjamin inverte o sentido do messiânico, ele não aponta para o futuro, mas para o retorno de um passado redimido. Passado redimido no aqui e agora, nas ações dos homens presentes, ao impedirem que os vencedores continuem vencendo. O historiador que têm compromisso com a redenção da humanidade, tem compromisso não com um dado futuro, mas com dados passados, onde essa redenção foi possível, onde ela esteve em devir, onde ela foi um projeto, por fim derrotado. Sim, o historiador das utopias é aquele que escolhe, no passado, os restos de esperança, os destroços dos sonhos, os corpos ensanguentados e destroçados nas lutas por um mundo outro, diferente e distinto daquele em que viveu. O historiador é aquele que dá a mão para que os prostrados do passado, possam outra vez se porem de pé nos tempos que correm. O historiador utópico é aquele que escolhe topos, que escolhe lugares para habitar em seus escritos, em suas pesquisas, em seu ensino, que ficaram soterrados sob os escombros produzidos pela vitória dos vencedores. A utopia é uma prática, não uma ideia, a utopia é ação, não espera. Mas uma prática, uma ação voltada para o presente, para o contemporâneo, alimentada pelos passados e devires que aí habitam. O tempo é um emaranhado de linhas, um novelo de temporalidades, cada presente, cada contemporâneo é uma nebulosa de camadas de tempo, cada um habita diversas linhas temporais, cabendo escolhas e recusas de linhas temporais a percorrer. Se a utopia é uma tropologia, ela implica escolha de lugares temporais, espaciais, institucionais, conceituais para habitar. Se como diz Certeau, a operação historiográfica é inseparável da prática de um lugar, a utopia pode ser um deles, desde que não seja esse lugar nenhum, esse lugar vazio projetado para um futuro que sempre há de vir, esse dia que vai raiar depois de depois de amanhã. Enquanto os homens morrem e sofrem ao nosso lado, ficamos com o olhar cego pela miragem de um mundo perfeito e atropelamos os cadáveres que se amontoam a nossa volta, os espezinhamos, os desconhecemos, os ignoramos, os justificamos, os legitimamos, os comemoramos e homenageamos em nome desse futuro brilhante no qual eles não poderão mais entrar, a não ser como estátuas e monumentos. Se a utopia não pode ser materializada no aqui e agora, ela será efetiva algum dia? Ela não surgirá como delírio ou pesadelo?

Sejamos mais modestos em nossas utopias, definitivamente abramos mão da ideia de paraíso. A história do último século deve ter nos ensinado, pelo menos, que, ao contrário do que se pensa, os paraísos não são lugares de calmaria e viver de brisa. Os paraísos estão sujeitos a constantes tempestades pois é dos homens e mulheres ser tempestuosos. A história não carrega consigo nenhuma promessa, não há na história nenhuma necessidade ou destino imanente, a história humana não guarda nenhum sentido prévio ou em si mesma, a história humana é uma mistura de acontecimento, acidente, acaso, estrutura e processo. A história humana será aquilo que os humanos fizer dela. Nada promete ou garante que a história caminhe para a frente, para um estágio sempre mais perfeito ou superior que o anterior. Quem olha para a história vê inúmeras quedas, debácles, ruínas, destruições, desaparecimentos. Há povos que tomaram uma linha do tempo e caminharam na direção oposta ao que chamamos de futuro. A história não oferece uma avenida ou estrada principal, ela é feita de múltiplos caminhos e veredas e neles habitam a possibilidade de perdição. Errar pela história e errar na história é a condição mesma do humano, esse ser em contante deslocamento em relação a si mesmo. Creio que no mundo contemporâneo temos tarefas urgentes a fazer no presente, temos muitos compromissos com os passados e os futuros que imaginamos devem estar conectados com esses agoras e outroras que nos acediam.

Esse encontro tematiza duas grandes utopias do mundo moderno: a democracia e a liberdade. Em nosso país, então, são utopias mais no sentido de lugar nenhum, do que de algum lugar ou momento de existência ou perfeição. Nós historiadores não servimos a realização dessas utopias se continuarmos com os olhos voltados para um tempo futuro onde pretensamente elas estariam definitivamente presentes e construídas. Todas as vezes que nos deslumbramos com visões de futuro, o presente e o passado clamam por sua presença. Todas as vezes que esperanças vencem o medo, esquecemos que medos não desaparecem, medos presentes e passados continuam existindo, crescem, são veiculados e subjetivados, se tornam ódio, ressentimento, raiva, desejo de extermínio do outro, se tornam a base de uma vida assentada na inimizade e na repulsa do outro. De olhos no futuro, que parece ali há poucos passos, que parece vir se tornando presente, esquecemos dos passados que continuam presentes e que tomam a si mesmo como projetos de futuros outros, diferentes do esperado. Se continuarmos como reis magos seguindo a estrela no céu que leva ao encontro do redentor, do salvador, se continuarmos com os olhos fixos no horizonte, vamos acabar sempre por tropeçar aonde estamos, e a queda em um deserto atroz, será inevitável. Quando miramos apenas o futuro podemos ser vítimas de miragens, podemos ver donzéis de cavalo branco e alado vindo em nossa direção. Basta que o redemoinho na areia se alevante para que, com os olhos cheios de terra e poeira, nos darmos conta que negligenciamos o terreno em que estávamos pisando.

Nós historiadores contribuiremos para que a democracia em nosso país e em nosso mundo seja uma miragem sempre que esquecemos de contar os começos dessa ideia, na antiguidade e no mundo moderno. Tanto entre os gregos, quanto entre os europeus, a ideia de democracia e a sua prática nunca excluiu a falta de liberdade. A utopia liberal burguesa, que estabeleceu uma correspondência entre democracia e liberdade, jogou para debaixo do tapete toda a sujeira que está na base da democracia e da própria liberdade no mundo moderno. A democracia surgiu do ventre da escravidão, a democracia burguesa europeia se sustentou às custas das atrocidades do colonialismo e do imperialismo na África e na Ásia. As democracias europeias se sustentaram às custas do estabelecimento de estados de exceção nas colônias. A biopolítica moderna, aquelas práticas e tecnologias de governo que visavam preservar e prolongar a vida, foram possíveis às custas do exercício de uma necropolítica nos espaços coloniais. Para que houvesse vida na Europa foi preciso que milhares fossem trucidados, mutilados, feridos, destroçados nas colônias. Para que a acumulação capitalista levasse prosperidade econômica aos países centrais, para que se estabelecesse aí o trabalho livre, o trabalho compulsório e todas as formas brutais e cruéis de extração de sobretrabalho foram usados na chamada periferia do mundo. Para que as democracias se solidificassem na Europa, a tirania e a força deram o tom das chamadas administrações coloniais. Para que se instituísse regimes que paulatinamente iam considerando seus cidadãos como iguais em direitos e deveres, foi preciso existir áreas inteiras da terra onde reinava a lei discricionária do mais forte, onde matar aqueles considerados inferiores não acarretava nenhuma punição. Para que se inventassem as nações, as identidades nacionais, foi preciso destroçar as culturas e identidades de milhares de povos, foi preciso inocular em suas subjetividades o medo, a baixa autoestima, uma imagem negativa e degradada de si mesmo.

Como chama atenção Michel Foucault, para se colocar no centro da história o Homem, se matou Deus e todas as divindades, se dessacralizou o mundo e passou a se considerar todas as culturas e demonstrações do sagrado como retardatárias na evolução, estágio teológico ou animista. Para entronizar o homem racional como a expressão mesma da liberdade e como o agente privilegiado da política democrática, inventou-se a loucura como doença mental e se atirou os loucos para trás dos muros dos manicômios, construi-se hierarquias de racionalidade e o racismo tornou-se a explicação para as diferenças entre os homens. Com o racismo parte da humanidade passou a ser suspeita de não ser propriamente humana, o negro passou a ser o intermediário entre o macaco e o homem. O racismo ensinou a ter medo, desconfiar e odiar o ser diferente, o ser de pele e cor distinta, o ser de hábitos e línguas diversas. O mundo moderno é inseparável do racismo, nas suas manifestações mais virulentas, força histórica responsável por grandes genocídios e carnificinas, como o Holocausto. A sociedade que inventou a liberdade foi a mesma que inventou a prisão como forma privilegiada de punição, atirando milhões de vidas para vegetar atrás das grades, escondendo atrás de seus muros a continuidade da tortura, da sevícia, dos maus tratos, das humilhações e das execuções. Quando se vai tratar das utopias da modernidade, o historiador é colocado diante da escolha de seu lado solar e de seu lado noturno e sombrio. Ele vai festejar o avanço técnico e o desenvolvimento da ciência como forças libertadoras do homem, mas não poderá esquecer todos os crimes em que esses recursos técnicos e científicos foram utilizados. Na modernidade surgem as ciências da vida, as tecnologias da vida, mas também as tecnologias e as ciências da morte.