A Guerra no Iraque, iniciada em 2003, foi precedida por uma intensa campanha midiática mundial. Os principais argumentos foram: 1) Saddam Hussein era um ditador que oprimia seu povo; 2) possuía armas de destruição em massa; 3) apoiava a Al-quaeda. Assim, o objetivo declarado do governo de Georg W. Bush para desencadear a guerra foi bastante convincente: “levar a democracia, a liberdade e a paz para o povo iraquiano, livrando-o do seu ditador”. Segundo a BBC[1], estima-se que 654.965 pessoas morreram no conflito em decorrência da generosidade e altruísmo do governo estadunidense. O massacre dos povos curdos e sunitas no Iraque movimentou a indústria armamentista dos EUA, principal financiadora da campanha eleitoral do então presidente, Bush. Foram $801,9 bilhões de dólares movimentados com a guerra. O Iraque foi destruído e continua até hoje em guerra civil. Um raro governo laico no mundo árabe e praticamente sem analfabetos foi destruído pelas armas em função de dois motivos principais: 1) disputa pelo controle do mercado mundial de petróleo; 2) movimentação da indústria armamentista. Ambos possuem lobby espetacular nos EUA e no mundo, subordinando seus governos aos seus interesses. Por fim, até hoje não se comprovou os motivos divulgados para justificar a guerra. Isto é, não existia armas de destruição em massa, nem ligação com a Al-Qaeda. Sem dúvida, Saddam era um ditador e ficou no poder entre 1979 e 2003, mas ditadores assim existem vários pelo mundo. Por que só essa ditadura incomodava? Vale a pena matar tanta gente e destruir um país inteiro para retirar um “ditador”?

A Guerra da Venezuela com a possível intervenção dos EUA e aliados tem alguns elementos muito parecidos com a do Iraque: 1) Donald Trump, tal como G. Bush, é um representante direto do lobby da indústria armamentista e das empresas de petróleo; 2) A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tal como o Iraque; 3) o governo de Chávez ao reestatizar a PDVSA (Petróleos de Venezuela) retirou o controle das empresas americanas dos hidrocarbonetos do país, diminuindo seus exorbitantes lucros. Os EUA também não tinham ingerência nas empresas petrolíferas do Iraque antes de ganhar o combate; 4) a crise da economia capitalista mundial e em particular dos EUA necessita de uma guerra para movimentar suas indústrias armamentistas, aumentando emprego e o lucro de seus donos. Não importa que essas vantagens sejam conquistadas em cima de milhões de cadáveres.

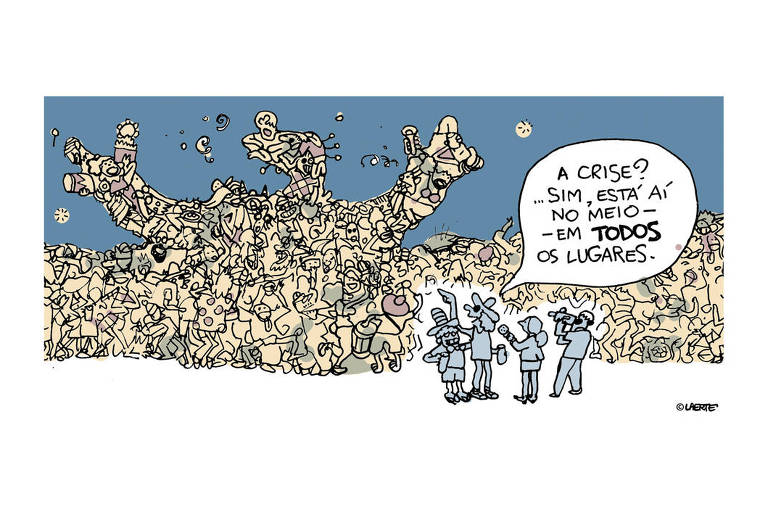

A Venezuela passa por uma profunda crise econômica fruto da brutal queda do preço do petróleo no mercado mundial que é dominado pelos governantes dos EUA e pela sangrenta ditadura da Arábia Saudita (aliada de primeira hora de Washington). Os governantes econômicos e políticos dos EUA desencadeiam um profundo boicote à economia venezuelana, decidindo não pagar pelo petróleo “comprado”. Além disso, internamente, todos os capitalistas na Venezuela fazem tudo o possível para boicotar a economia. A inflação está em patamares absurdos e existem pessoas sem emprego e em situação de miserabilidade. Neste contexto, o governo dos EUA, do Brasil e da Colômbia resolveram levar “ajuda humanitária” para os venezuelanos.

É necessário fazermos um simples exercício filosófico e estabelecermos algumas perguntas não respondidas, que devem começar assim: 1) existe algum outro país no mundo com milhares de miseráveis, necessitando de ajuda humanitária?; 2) com números enormes de desempregados?; 3) com repressão policial sobre seus opositores?

A população da Venezuela é de aproximadamente 31 milhões de pessoas e em torno de 48% da população vive atualmente em situação de pobreza, aproximadamente 16 milhões de pessoas.[2]

Só para ajudar a refrescar nossa memória. No Brasil, no último censo do IBGE em 2016, 52,7 milhões de pessoas viviam em situação de pobreza.[3] Destes, 14,8 milhões viviam em plena miséria.[4] Em 2018, aproximadamente 27,7 milhões de brasileiros estavam desempregados,[5] sem contar os subempregados, com trabalho precário etc.

Como resultado desses dados com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) realizada pela ONU, em 2018, a Venezuela ficou exatamente na frente do Brasil em 78º lugar e ainda ficou 12 posições na frente da Colômbia.[6] Isto é, na média nacional vive-se melhor na Venezuela do que no Brasil e na Colômbia. A pergunta não respondida é simples: como países com maior número de pessoas mais pobres e miseráveis se propõem a enviar “ajuda humanitária” para um país onde a população vive nas mesmas condições ou mesmo melhor? Sobre a vida na Colômbia, os brasileiros sabem pouco. Mas convido-os a pensar se aqui no Brasil existem pessoas com necessidades e passíveis de receberem “ajuda humanitária” do governo federal? As perguntas sem respostas prosseguem:

1) os medicamentos e produtos de primeira necessidade levados pelo governo brasileiro para distribuição na Venezuela existem em abundância nos hospitais públicos do nosso país?

2) os alimentos distribuídos na fronteira seriam bem-vindos para 14,8 milhões de brasileiros que vivem em plena miséria hoje?

3) existe algum outro país no mundo que também precisaria de ajuda humanitária, ou a Venezuela é o único país nessa condição?

4) se existem outros países em situação de miséria, por que os EUA e seus aliados não se mobilizam para levar “ajuda humanitária” para os bilhões de habitantes da terra que vivem na miséria atualmente?

5) existem governos ditatoriais pelo resto do mundo que precisariam ser criticados pela grande mídia ou a Venezuela está nesse cenário sozinha?

6) Nicolás Maduro foi eleito pela maioria dos votantes na Venezuela; depois a maioria dos votantes votou na oposição para as eleições do Congresso. A pergunta não respondida é: por que a grande mídia diz que a eleição do Maduro foi fraudulenta, mas não questiona a vitória eleitoral da oposição para o parlamento? Por que o grupo do Maduro fraudaria uma eleição e não fraudaria outra?

7) as manifestações pró-Maduro levam milhares de simpatizantes às ruas da Venezuela.[7] Por que a grande mídia mundial não publiciza essas manifestações e só mostra as da oposição, que normalmente levam menos pessoas às ruas?

8) por que para a grande mídia mundial os manifestantes mascarados na Venezuela que enfrentam as forças policias são tidos como heróis, enquanto os manifestantes mascarados no Brasil, na Colômbia e nos EUA são tidos como vândalos e antidemocráticos?

No último mês ocorreu a tragédia de Brumadinho, a tempestade no Rio de Janeiro e a tragédia no Clube do Flamengo com mortes de adolescentes. Nada disso foi resolvido até hoje. Sem dúvida são crises/tragédias sociais, mas não assistimos o governo levar ajuda humanitária com alimentação, proposta de moradia etc. Há uma crise profunda nos hospitais públicos brasileiros superlotados e carecendo de leitos, medicamentos, macas e até seringas. Enquanto o Brasil não resolver seus próprios problemas, oferecer uma “ajuda humanitária” não tem qualquer fundamento no real. Se os governantes brasileiros, estadunidenses e colombianos quisessem realmente ajudar os miseráveis da Venezuela teriam que seguir outro caminho que não o de confrontação com o seu governo eleito. O governo venezuelano, depois do boicote da sua economia pelo governo dos EUA, criou os Comitês locais de abastecimento e produção (CLAP) que distribuem toneladas de comida toda semana para a população mais pobre. 68% da população recebe o referido apoio.[8]

Por fim, nem toda “ajuda humanitária” tem o objetivo que seus hipócritas defensores apresentam. Pelo controle do petróleo e para movimentar a indústria armamentista vale tudo, inclusive matar milhões de inocentes. Estamos diante de um grande e inusitado paradoxo: uma “ajuda humanitária” que na verdade almeja a guerra.

*Wallace de Moraes é Professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. É autor do livro “Governados por Quem? Diferentes plutocracias nas histórias políticas de Brasil e Venezuela” Kindle, Amazon. (2018).

[1]Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111215_eua_iraque_numeros_fn, acessado em 24 de fevereiro de 2019.

[2] Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/11/30/pesquisa-aponta-que-48-da-populacao-da-venezuela-vive-em-condicao-de-pobreza.htm, acessado em 24 de fevereiro de 2019.

[3] De acordo com o critério adotado pelo Banco Mundial, que considera pobre quem ganha menos do que US$ 5,5 por dia nos países em desenvolvimento. Esse valor equivale a uma renda domiciliar per capita de mais ou menos R$ 350,00 por mês, ao considerar a conversão pela paridade de poder de compra em agosto de 2018. Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes.html, acessado em 29 de agosto de 2018.

[4] Dados de 2017. Fonte: https://www.valor.com.br/brasil/5446455/pobreza-extrema-aumenta-11-e-atinge-148-milhoes-de-pessoas, acessado em 29 de agosto de 2018.

[5] Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/falta-trabalho-para-277-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.shtml, acessado em 29 de agosto de 2018.

[6] IDH – pesquisa realizada pela ONU que inclui todos os países do mundo e afere três principais questões: alfabetização; expectativa de vida; e renda da população. https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/14/idh-2018-brasil-ocupa-a-79-posicao-veja-a-lista-completa.htm

[7] Ver discurso de Maduro para milhares de apoiadores em 23 de fevereiro de 2019. https://videos.telesurtv.net/video/766158/nicolas-maduro-el-golpe-de-estado-ha-fracasado/

[8] Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/11/30/pesquisa-aponta-que-48-da-populacao-da-venezuela-vive-em-condicao-de-pobreza.htm, acessado em 29 de agosto de 2018.

A Guerra da Venezuela com a possível intervenção dos EUA e aliados tem alguns elementos muito parecidos com a do Iraque: 1) Donald Trump, tal como G. Bush, é um representante direto do lobby da indústria armamentista e das empresas de petróleo; 2) A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, tal como o Iraque; 3) o governo de Chávez ao reestatizar a PDVSA (Petróleos de Venezuela) retirou o controle das empresas americanas dos hidrocarbonetos do país, diminuindo seus exorbitantes lucros. Os EUA também não tinham ingerência nas empresas petrolíferas do Iraque antes de ganhar o combate; 4) a crise da economia capitalista mundial e em particular dos EUA necessita de uma guerra para movimentar suas indústrias armamentistas, aumentando emprego e o lucro de seus donos. Não importa que essas vantagens sejam conquistadas em cima de milhões de cadáveres.

A Venezuela passa por uma profunda crise econômica fruto da brutal queda do preço do petróleo no mercado mundial que é dominado pelos governantes dos EUA e pela sangrenta ditadura da Arábia Saudita (aliada de primeira hora de Washington). Os governantes econômicos e políticos dos EUA desencadeiam um profundo boicote à economia venezuelana, decidindo não pagar pelo petróleo “comprado”. Além disso, internamente, todos os capitalistas na Venezuela fazem tudo o possível para boicotar a economia. A inflação está em patamares absurdos e existem pessoas sem emprego e em situação de miserabilidade. Neste contexto, o governo dos EUA, do Brasil e da Colômbia resolveram levar “ajuda humanitária” para os venezuelanos.

É necessário fazermos um simples exercício filosófico e estabelecermos algumas perguntas não respondidas, que devem começar assim: 1) existe algum outro país no mundo com milhares de miseráveis, necessitando de ajuda humanitária?; 2) com números enormes de desempregados?; 3) com repressão policial sobre seus opositores?

A população da Venezuela é de aproximadamente 31 milhões de pessoas e em torno de 48% da população vive atualmente em situação de pobreza, aproximadamente 16 milhões de pessoas.[2]

Só para ajudar a refrescar nossa memória. No Brasil, no último censo do IBGE em 2016, 52,7 milhões de pessoas viviam em situação de pobreza.[3] Destes, 14,8 milhões viviam em plena miséria.[4] Em 2018, aproximadamente 27,7 milhões de brasileiros estavam desempregados,[5] sem contar os subempregados, com trabalho precário etc.

Como resultado desses dados com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) realizada pela ONU, em 2018, a Venezuela ficou exatamente na frente do Brasil em 78º lugar e ainda ficou 12 posições na frente da Colômbia.[6] Isto é, na média nacional vive-se melhor na Venezuela do que no Brasil e na Colômbia. A pergunta não respondida é simples: como países com maior número de pessoas mais pobres e miseráveis se propõem a enviar “ajuda humanitária” para um país onde a população vive nas mesmas condições ou mesmo melhor? Sobre a vida na Colômbia, os brasileiros sabem pouco. Mas convido-os a pensar se aqui no Brasil existem pessoas com necessidades e passíveis de receberem “ajuda humanitária” do governo federal? As perguntas sem respostas prosseguem:

1) os medicamentos e produtos de primeira necessidade levados pelo governo brasileiro para distribuição na Venezuela existem em abundância nos hospitais públicos do nosso país?

2) os alimentos distribuídos na fronteira seriam bem-vindos para 14,8 milhões de brasileiros que vivem em plena miséria hoje?

3) existe algum outro país no mundo que também precisaria de ajuda humanitária, ou a Venezuela é o único país nessa condição?

4) se existem outros países em situação de miséria, por que os EUA e seus aliados não se mobilizam para levar “ajuda humanitária” para os bilhões de habitantes da terra que vivem na miséria atualmente?

5) existem governos ditatoriais pelo resto do mundo que precisariam ser criticados pela grande mídia ou a Venezuela está nesse cenário sozinha?

6) Nicolás Maduro foi eleito pela maioria dos votantes na Venezuela; depois a maioria dos votantes votou na oposição para as eleições do Congresso. A pergunta não respondida é: por que a grande mídia diz que a eleição do Maduro foi fraudulenta, mas não questiona a vitória eleitoral da oposição para o parlamento? Por que o grupo do Maduro fraudaria uma eleição e não fraudaria outra?

7) as manifestações pró-Maduro levam milhares de simpatizantes às ruas da Venezuela.[7] Por que a grande mídia mundial não publiciza essas manifestações e só mostra as da oposição, que normalmente levam menos pessoas às ruas?

8) por que para a grande mídia mundial os manifestantes mascarados na Venezuela que enfrentam as forças policias são tidos como heróis, enquanto os manifestantes mascarados no Brasil, na Colômbia e nos EUA são tidos como vândalos e antidemocráticos?

No último mês ocorreu a tragédia de Brumadinho, a tempestade no Rio de Janeiro e a tragédia no Clube do Flamengo com mortes de adolescentes. Nada disso foi resolvido até hoje. Sem dúvida são crises/tragédias sociais, mas não assistimos o governo levar ajuda humanitária com alimentação, proposta de moradia etc. Há uma crise profunda nos hospitais públicos brasileiros superlotados e carecendo de leitos, medicamentos, macas e até seringas. Enquanto o Brasil não resolver seus próprios problemas, oferecer uma “ajuda humanitária” não tem qualquer fundamento no real. Se os governantes brasileiros, estadunidenses e colombianos quisessem realmente ajudar os miseráveis da Venezuela teriam que seguir outro caminho que não o de confrontação com o seu governo eleito. O governo venezuelano, depois do boicote da sua economia pelo governo dos EUA, criou os Comitês locais de abastecimento e produção (CLAP) que distribuem toneladas de comida toda semana para a população mais pobre. 68% da população recebe o referido apoio.[8]

Por fim, nem toda “ajuda humanitária” tem o objetivo que seus hipócritas defensores apresentam. Pelo controle do petróleo e para movimentar a indústria armamentista vale tudo, inclusive matar milhões de inocentes. Estamos diante de um grande e inusitado paradoxo: uma “ajuda humanitária” que na verdade almeja a guerra.

*Wallace de Moraes é Professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. É autor do livro “Governados por Quem? Diferentes plutocracias nas histórias políticas de Brasil e Venezuela” Kindle, Amazon. (2018).

[1]Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111215_eua_iraque_numeros_fn, acessado em 24 de fevereiro de 2019.

[2] Disponível em https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/11/30/pesquisa-aponta-que-48-da-populacao-da-venezuela-vive-em-condicao-de-pobreza.htm, acessado em 24 de fevereiro de 2019.

[3] De acordo com o critério adotado pelo Banco Mundial, que considera pobre quem ganha menos do que US$ 5,5 por dia nos países em desenvolvimento. Esse valor equivale a uma renda domiciliar per capita de mais ou menos R$ 350,00 por mês, ao considerar a conversão pela paridade de poder de compra em agosto de 2018. Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18825-um-quarto-da-populacao-vive-com-menos-de-r-387-por-mes.html, acessado em 29 de agosto de 2018.

[4] Dados de 2017. Fonte: https://www.valor.com.br/brasil/5446455/pobreza-extrema-aumenta-11-e-atinge-148-milhoes-de-pessoas, acessado em 29 de agosto de 2018.

[5] Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/falta-trabalho-para-277-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.shtml, acessado em 29 de agosto de 2018.

[6] IDH – pesquisa realizada pela ONU que inclui todos os países do mundo e afere três principais questões: alfabetização; expectativa de vida; e renda da população. https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/14/idh-2018-brasil-ocupa-a-79-posicao-veja-a-lista-completa.htm

[7] Ver discurso de Maduro para milhares de apoiadores em 23 de fevereiro de 2019. https://videos.telesurtv.net/video/766158/nicolas-maduro-el-golpe-de-estado-ha-fracasado/

[8] Fonte: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/11/30/pesquisa-aponta-que-48-da-populacao-da-venezuela-vive-em-condicao-de-pobreza.htm, acessado em 29 de agosto de 2018.

(Publicado originalmente no site do Le Monde Diplomatique)